第二十八章 结膜吸吮线虫病

结膜吸吮线虫隶属线虫门(Phylum Nematoda)、杆形纲(Rhabditea)、旋尾目(Spirurida)、吸吮科(Thelaziidae)的吸吮属(Thelazia)。该类虫种较多,据苏联学者Скрябин(1949)记载有33种。中国有8种可寄生哺乳类动物眼(唐仲璋等,1987)以及另外还有些寄生于鸟类的泪管、瞬膜或结膜囊内,其中只有结膜吸吮线虫(Thelazia callipaeda Railliet et Henry,1910)线虫可寄生人眼。

结膜吸吮线虫寄生人体的病例,最早是在中国北京和福建发现的(Stuckey,1917;Trimble,1917)。本虫主要寄生在犬,其次为猫等及人的眼部,引起结膜吸吮线虫病(Thelaziosis),是一种人兽共患寄生虫病。此虫最初由Railliet和Henry(1910)在印度旁遮普地区狗的眼内发现的。在中国Fischer(1917)于重庆首次发现寄生于狗的眼结膜囊,此后中国外陆续有本虫寄生人和犬、猫等眼的报告。此病尤其多见于亚洲地区,故又称“东方眼虫”和“东方眼虫病”,但近年在欧洲的意大利等发现犬、猫、狐等动物感染结膜吸吮线虫较普遍(王增贤等,2006)。而更值得关注的是,在欧洲的意大利、法国于近年竟分别出现了3例和1例人体病例报告(Otranto等,2008)。

另一种可寄生于人眼的是加利福尼亚吸吮线虫(Thelazia californiensis Rofoid and Williams,1935),仅见于美国的加利福尼亚州以及西雅图等(Knierim和Jack,1975)。

一、病原学

(一)形态

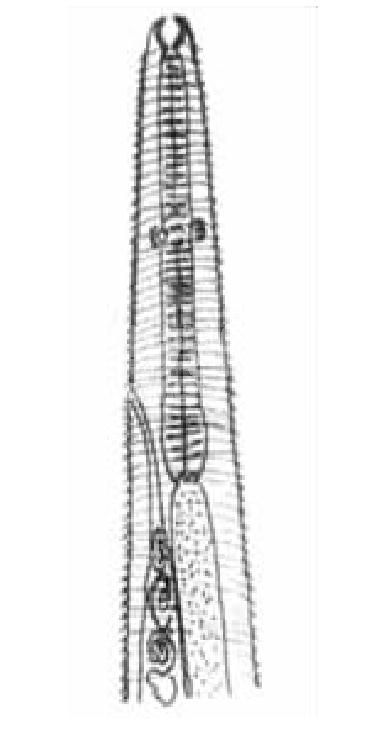

结膜吸吮线虫成虫细长(5~20) mm× (0.2~0.8) mm,白色半透明,经固定后变成乳白色。虫体除头、尾端局部缺体表环纹外,余皆被由角皮形成的明显环纹。镜下观虫体两边上下环纹排列状似锯齿状(图4-28-1)。扫描电镜观,环纹呈带状,游离缘锐利如刀片。上下环纹似叠瓦状排列。环纹宽度最大的为6 μm,有的环纹呈交错性间断。头端钝圆,无唇瓣,口囊发达呈角质性,其口孔边缘光镜下呈圆或椭圆形,在扫描电镜下呈明显的六边形。在口囊底部为较小圆孔状咽部,下接柱状食管,食管腔横断面呈三角形。神经环位于食管中部。口孔各边有6个呈索状内环乳突,(王增贤、杨兆莘,1985;Arizono等,1976;Tomita 1972、1975、1977)。外环乳突4对,对称排列于亚背侧和亚腹侧,每对乳突为大小各1。在头端两侧各有1个长椭圆皱褶样的头感器,并有隙状的头感器开口。虫体前部两侧线上各有1对乳房状颈乳突,距头端约450 μm处,直径约10.5 μm。雄虫大小(4.5~17.0) mm ×(0.2~0.8) mm,尾端向腹面卷曲。肛前有乳突8~10对,左、右亚腹侧排成两行。肛后乳突为4对是恒定的,有鉴定虫种的意义。肛后的前3对乳突为依次向后排列,而第4对却明显远离第3对,居其外侧,靠近尾感器的外前方(见图4-28-2)。雌虫肛周无乳突。雌、雄虫,均有1对较大的尾感器,直径约9 μm,有一新月形尾感器开口(王增贤等,1985;Kagei等,1983)。

图4-28-1 结膜吸吮线虫成虫头端示意

图4-28-2 结膜吸吮线虫雄虫尾端(示尾端乳突、交合刺和尾感器)

雄虫有长、短交合刺2根,背腹位排列,短者腹面有凹槽,长交合刺细长,可从短刺的凹槽面伸出(见图4-28-2)。

雌虫大小(6.2~23.0) mm×(0.3~0.85) mm。肛门在尾端的腹面。阴门靠近虫体前端,在食管与肠管结合处之前的腹面(有鉴定虫种意义)。雌虫生殖系统为双管型,2个细管状卵巢起自虫体后端,绕曲通入各自输卵管,连接子宫,2子宫在虫体前部约1/6处合并成一个较细的“子宫蒂”,接阴道,阴孔通向外界。

产出的初产蚴大小为(350~414)μm ×(13~19)μm。除去鞘膜的初产蚴体表经扫描电镜观,仅有皱痕细纹,头端有3对齿状物(王增贤等,1985)。

关于本虫的染色体核型,为二倍体型(2n=8,n=4)。雄虫的二倍体核型由3个大的亚中部或亚端部着丝点,3个中等大小的亚端部着丝点及2个小的亚端部着丝点的染色体组成;在雌虫则有4个大的亚中部或亚端部,2个中等大小的亚端部及2个小的亚端部着丝点的染色体。雄虫显示1个C-带的大染色体及雌虫显示1个C-带的2个大染色体为X染色体;雄虫的一个中等大小的、深染的为Y染色体,因此本虫的性染色体为XY-XX型(Sakaguchi和Kihara,1984)。

(二)生活史

本虫生活史曾长期未能搞清,不少资料沿用国外牛眼内的其他种吸吮线虫生活史中的家蝇为其中间宿主,错误的代表结膜吸吮线虫的中间宿主。还有人在调查中见到家蝇及怒江隐毛蝇体内的线虫幼虫,未经动物实验证明,就认为是结膜吸吮线虫的幼虫,错误的认为家蝇、怒江隐毛蝇为本虫中间宿主,致以错传错,导致该虫理论长期处于混乱。尽管日本(永田良胤,1959)和苏联(Kozlov,1962)曾观察到本虫幼虫在Amiota variegata及Phortica variegata体内发育,通过接种犬而获得成虫,也述及生活史。但是一直未得到中国外有关专著公认(如:陈心陶,1965;Craig和Faust,1970;Beaver等,1984)。为了阐明本虫生活史和传播媒介,王增贤自1981年连续对中国结膜吸吮线虫生活史进行了系统的研究。在研究中也曾经历长期调查家蝇工作,先后检查各地家蝇达2.2万余只,也检出带线虫丝状蚴的家蝇147只,获丝状蚴504条,选220条对13只家兔和3只家犬眼进行感染实验,经观察,均未成功。又将家蝇体内丝状蚴与犬眼内新感染的结膜吸吮线虫童虫作形态学比较,二者差异较大,表明家蝇体内线虫幼虫不是结膜吸吮线虫。同时还作了以结膜吸吮线虫初产蚴,先后感染家蝇400只,结果亦未感染成功。以上证据,有力证明家蝇不是结膜吸吮线虫的中间宿主(王增贤等,1989;1993;2003;2006)。

作者在安徽五河流行区,于1989~1991年在扩大蝇种调查中先后检查了737只果蝇(注:原名变色纵眼果蝇“Amiota variegata”,于2002年即改称为冈田绕眼果蝇“Amiota okadai”。),其中12只果蝇体内检出线虫丝状蚴,自然感染率为1.6%。取34条蚴,对2兔和1犬眼部进行感染实验。于第18~44 d,收回结膜吸吮线虫雌、雄虫11条,占32.4%。由此证明了冈田绕眼果蝇(Amiota okadai)是中国结膜吸吮线虫的中间宿主。解决了中国结膜吸吮线虫生活史及其中间宿主长期不明的问题(王增贤等,1989)(见图4-28-3)。

图4-28-3 结膜吸吮线虫生活史

1.初产蚴在果蝇体内发育

1)初产蚴脱鞘 初产蚴被冈田绕眼果蝇吃进后24 h在中肠即脱去鞘膜。第2~3 d,穿过肠壁进入果蝇血腔,幼虫较原初产蚴增大约1倍,失去原盘曲形态,陆续侵入雄蝇睾丸和雌蝇血腔壁组织,变粗短呈“C”形弯曲。

2)腊肠期蚴 粗短“C”形幼虫称“腊肠期蚴”,于感染4 d后,侵入的组织表层形成泡状囊,此囊随幼虫发育不断增大,由半球形变为圆球形,王增贤等称此囊为“虫泡囊”。囊内的腊肠期蚴,尾部呈刺状。相当于直肠部位呈明显的泡状膨大,肛门处有膨出的泡状物。感染后第6~8 d腊肠蚴进行第一次蜕皮。感染第9~10 d,虫体变柱状,尾部变为锥状突起,此时叫感染前期幼虫。于第11~13 d幼虫变长线状,体表环纹、食管、肠管及神经环等结构均可见,虫体大小约为2 244 μm×93 μm。这时即将行第二次蜕皮。

3)感染期蚴(丝状蚴) 感染后第14~17 d幼虫行第2次蜕皮,虫体变得较前更细长,环曲在虫泡囊内,做不仃的转动,冲破囊后进入果蝇血腔,经胸、颈和头部到达果蝇的口器(图4-28-3的L3),大小为(2 524~3 156)μm×(91~98)μm。此外,有少数幼虫发育速度并非完全同步(王增贤等,1993)。

2. 虫体在终末宿主眼内发育

1)1日龄童虫 感染犬眼1 d龄童虫与感染期蚴,经测定和形态比较,二者十分相似。感染期蚴平均大小为2.755 mm×0.093 mm,1 d龄童虫平均大小为2.584 mm×0.095 mm,在食管末端腹侧有较前更清晰的生殖原基。肠管内常有些油滴样物(王增贤等,1993)。

2)不同日龄虫体形态 感染兔眼2~3 d龄童虫较前变粗短,约在4 d龄有的虫体表皮环纹变浅,口囊壁模糊,头端表面不光滑,表明童虫进行首次蜕皮。5~7日龄童虫大小为(3.500~5.300) mm×(0.135~0.162) mm,生殖原基较前粗大。10 d龄童虫继续增大,生殖系已有部分形成管状。15 d龄虫体性别可辨,生殖器官形成。在雌、雄虫的生殖管内出现小颗粒物,多数的雄虫尾部向腹面弯曲,长短交合刺形成。这时虫体进行第二次蜕皮,有的旧皮黏附在虫体上。此时雌、雄虫平均大小分别为7.960 mm×0.222 mm及7.721 mm×0.227 mm。20日龄虫体的生殖管内颗粒物增多变大。王增贤等(1993)经解剖涂片证明,雄虫体内的颗粒物为精细胞,呈短椭圆形,大小为(11.2~14.9)μm×(9.3~11.2)μm,有锥形短尾。雌虫的细生殖管内,有较多的椭圆形颗粒物,大小约为26.0 μm×16.8 μm。在子宫内含大量的长椭圆形卵细胞和包有薄膜样卵壳的卵,大小为(33.5~37.2)μm×(14.9~22.3)μm。第35日龄雌虫发育成熟,有的开始产初产蚴。由此证明本虫的生殖方式是卵胎生(ovoviviparity)。这时雌虫长约14.0 mm,宽约0.4 mm。同龄的雄虫大小约11.0 mm×0.4 mm。其后虫体仍在增大。曾见一条2年龄雌虫大小达23.0 mm×0.55 mm。雌虫每日产蚴1~202条不等,并存在间歇期。成虫寿命约半数可达1年,少数最长可达30个月以上。成虫在20 ℃生理盐水中,约半数可存活50小时,存活最长者可达58 h以上(王增贤等,1993)。

3)动物模型 流行区农民善养家犬,感染结膜吸吮线虫十分普遍,为便于实验室研究及教学需要,王增贤等自1981~2009年经常将犬眼内虫体移植接种到兔眼内,另外还观察了移植到家鼠、大白鼠、豚鼠和猕猴眼内的实验,结果家兔、豚鼠和猕猴三种动物都适于本虫寄生。从动物饲养和观察方便等因素考虑,以家兔为好。建立动物模型,为深入研究本虫生活史及传播机制、生物学、致病性等提供了可靠的实验基础,也为教学观察提供活虫标本(王增贤等,1992)。

二、流行病学

(一)分布

人体结膜吸吮线虫病在亚洲分布很广,北自俄罗斯的伯力,南至印度尼西亚,东自日本,西至印度。在日本、韩国报告的病例分别达100例及24例,泰国3例,印度、缅甸、菲律宾、朝鲜、俄罗斯的远东地区等都有少量病例存在。令人注目的是,近年在欧洲意大利、法国也分别出现3例和1例人体病例。而中国人体病例数为最多,我们近日统计至少达376例,并且病例数仍在不断增加。近年的研究资料表明,在欧洲的意大利犬群中感染本虫也十分普遍,2004年我们应邀前往意大利,调研证明媒介是变色伏绕眼果蝇(Phortica variegata)。

中国在北京(Stuckey,1917)、福州(Tremble,1917)发现人体病例后,接着1927年Howard在成都、1933年徐锡藩在河北、1940年张锡祺在上海、1942年Chin及1945年Liang在广西、1945年金大雄在贵阳、1948年张景澄在北京等也发现人体病例,计有9个病例报告。 1954年陈超常等在安徽报告了首例寄生眼前房的病例。据沈一平1967年的统计,在前50年期间全国人体病例仅有19例。此后中国病例进入快速增长时期,据1979年统计,病例至少达84例。其后病例增长更快,据蒋则孝等1991年综述报告全国病例至少已达246例,分布21个省市区。病例仍在快速增加,在2001年詹希美编的全国医学高校教材中指出全国病例已达331例,分布25个省(市、区)。2003年王增贤等报告,自1985年以来亲自发现和鉴定的安徽省病例计达24例,与331例相加,总数已达355例。现对近年文献中报告的该虫感染病例作进一步统计,又有新病例17例。近年我们又鉴定本虫感染新病例4例,至今中国已报告病例总数至少达376例。散布在全国27个省(市、区),情况为:山东、湖北、安徽这三个省各有60例以上,江苏病例也达58例,河南省有26例,云南省22例,河北省11例,四川、贵州、陕西三省病例数都在5例以上,其余有:北京、天津、辽宁、广西、广东、浙江、内蒙古、黑龙江、江西、上海、湖南、福建、吉林、山西、重庆、新疆、台湾各有1~4例。王增贤等曾在调查中发现安徽淮北地区一个村1年内曾出现2个病例。安徽五河县人民医院眼科于1985~1992年发现当地病例17例;湖北光化县医院眼科于1970~1975年诊断出病人达32例;江苏淮阴市第一人民医院1976~1981年曾诊治该病28例。由此表明本病除散布全国各省外,还存在一些病例较集中的流行区。最近,沈继龙等对结膜吸吮线虫病的病例及临床流行病学资料进行了综合阐述(Jilong Shen等,2006)。

(二)传染源

本病传染源主要为犬,其次猫、兔等动物。王增贤等曾于1982~1991年检查安徽淮北地区家犬305只,感染234只,感染率高达76.7%。五河、泗县有的村庄犬全部感染。根据30只犬眼内虫体计数,每犬感染的虫数多在30~60条,其中1犬感染虫数最多达173条。平均每犬感染虫数49.4条。查安徽猫14只,阳性4只;查野兔59只,阳性6只,占10.2%,阳性兔眼内虫数多在1~4条,证明野兔也是本虫保虫宿主之一。1993年周梓林等调查湖北省鼠类3 863只中,有6只感染结膜吸吮线虫,占0.16%。湖北光化县医院等1975年调查当地犬39只,感染率占95%,平均每犬感染虫数 51.8条,最多者达193条。近年我们调查安徽紫蓬山区犬3只,全部阳性,其中一犬感染虫数达221条(罗庆礼等,2008),为最高纪录。人体感染病例虽出现在中国27个省、市、自治区。但多较分散,再加本虫对眼部刺激较强,多数求医,或由家人取虫,所以雌虫未达产蚴或产蚴不久即被除去;再加人眼虫数远少于犬眼,因此,病人多不起传染源作用。值得提出的,意大利、德国等近些年发现犬感染结膜吸吮线虫,意大利甚为普遍,犬感染最高达68.59%。欧洲以往无本虫分布,是值得关注的其流行区在扩大的一个新情况。王增贤等在时隔7年后,再次来五河县原结膜吸吮线虫病重流行区考察,再无新病例出现;检查换代犬31只,结果全部阴性。此情况令人惊奇,什么原因阻止了该病的流行?经了解得知,在1993~1994年间,卫生部为预防狂犬病曾发出文件,要求农村加强控制养犬工作。在执行中较多地方采取了以灭犬代替控制养犬。当时2年农村几乎无犬,所以传染源(病犬)已被清除,其后从城镇购犬繁殖起来的多为品种犬和杂交犬,又多拴养,这样形成的换代犬群未被感染,无传染源而阻断流行。由此证明帯虫病犬是本病的最重要的传染源。

(三)传播媒介

经研究已证明冈田绕眼果蝇(Amiota okadai)为中国结膜吸吮线虫病的传播媒介(王增贤等,1989;1993,2002)。该种果蝇除喜食一些发酵水果外,尤对犬、人眼有明显的趋向性,先是绕眼飞行,进而停落食取泪液及分泌物,犬眼中的初产蚴很易被食入,发育为感染期蚴,当果蝇再次吸食人、犬眼分泌物时,即从果蝇口器逸出,进入眼内导致感染。值得指出的是雌、雄两性冈田绕眼果蝇,皆以生物性传播方式进行本病的传播。

冈田绕眼果蝇形态特点:隶属冠果蝇亚科(Steganinae)、邻果蝇族(Gitonini Grimaldi)、绕眼果蝇属(Amiota)无瓣类小型蝇,但较常见的黑腹果蝇略大。灰色,体长约3.5 mm,雌蝇略大。其复眼外周各有“白色环”围绕。胸背侧有多个形状、大小不规则的褐色暗斑。其腹部第3~5节背侧各具似“山”形黑褐色带状纹(或称鱼尾纹)。各足的胫节有上、中、下三个黑褐色环形带。雄性果蝇睾丸较大,乳白色,二个睾丸由粗短的输精管连在一起形似香肠状,横卧于果蝇腹内略呈“U”形弯曲。透过两侧腹壁可见乳白色睾丸,借此可识别雄性果蝇。触角一对,各分三节,第一、二节很短,第三节长呈粗椭圆形,密布细小鬃毛。第三节近基部背侧长出1根较长的由3节组成的触角芒,芒基节极短,第2节也短,第3节细长(简称芒干),芒干长约580 μm,呈稀疏羽状分支,即背侧近根部约1/2段,依次长出4根较长的芒侧支,远端也长出小的1~3侧支。冈田绕眼果蝇翅1对,长椭圆形,长约3.2 mm,宽约1.2 mm。前缘脉粗长,亚前缘脉极短小,第一翅脉短,第二翅脉达前缘脉稍部约1/4处,第三、第四翅脉最长。第五、第六翅脉短小。翅瓣小。蝇仃落两翅收拢重叠,超出背面尾端。根据上述特征可识别该种果蝇。雄果蝇阳茎侧突前叶(anterior parameres)1对,各有2个小突起,其前叶末端扁而弯曲,与靠近的小突起形成似抓握状,具鉴定意义。

冈田绕眼果蝇在中国分布广泛,除在安徽淮北、江淮地区均有分布外,王增贤等并于1998年至2003年分别在河北省廊坊地区、河南省的固始县和湖北省老河口市以及江西省景德镇市郊的农村皆捕获该种果蝇,用安徽结膜吸吮线虫的初产蚴,进行喂饲感染,其后在感染的第二代果蝇体内皆检到结膜吸吮线虫感染期蚴。进一步证明了中国结膜吸吮线虫的中间宿主是冈田绕眼果蝇(Amiota okadai)。该种果蝇出现季节为5~10月,季节高峰为6~9月,这与犬眼感染本虫的季节高峰相一致。该种果蝇活动在村周及庭院等各处,一般不进入室内。所以传播本虫病主要在室外。

近年我们研究实验证明大绕眼果蝇(Amiota magna)也是中国结膜吸吮线虫的中间宿主(沈继龙等,2009)。

三、病理学

据动物实验观察,其致病作用与虫体数量和发育阶段有关。当虫体进入眼内不久发育中小童虫,如果数量多达20条以上时,由于童虫的蠕动及叮吸组织等刺激,实验感染犬常用前趾搔抓眼部,其眼结膜常轻度充血。

进入人或犬、兔等眼内的虫体,经5周发育为成虫。其成虫体表环纹游离缘非常锐利,当虫体蠕动可产生刺激或划伤结膜、角膜组织。本虫口囊发达,吸吮力强,在取犬、兔眼内虫体时,由于叮附组织较牢,有时可伴有断裂感及轻的断裂声。在一些病例报道中述及病眼结膜上见有小的出血点,无疑这与该虫体的机械性作用有关。虫体产蚴时伴有的分泌物以及代谢产物,形成的化学性刺激,也可能是导致眼部的刺激、炎症、组织损伤的原因之一。如果寄生于眼前房,病人感到眼前有丝状物飘动,有的眼睑可水肿,结膜充血、发炎或形成小溃疡面。寄生眼前房者还可出现睫状体充血,房水混浊,瞳孔散大,视力下降,眼压增高,并可引起继发性青光眼等。寄生于视网膜上,虫体周围可出现纤维组织包绕。泪小管内寄生,可引起泪点外翻。虫体侵入球结膜或睑结膜下,可导致肉芽肿,也有在眼睑乳头状肉芽内发现本虫幼虫的报道。Trimble报告1例由于本虫寄生,刺激面神经而引起眼睑外翻及面瘫,伴有牵拉性疼痛。王增贤等先后观察了重感染的实验兔(50虫/眼)20只中,皆很快出现重度急性炎症,其中有3只兔经过长短不等的炎症期后,逐渐发生角膜混浊,于1.5~5个月期间,先后有2兔出现了单眼致盲和1兔单眼部分角膜白斑。经解剖观察,致盲的眼角膜表面几乎全部被瘢痕组织覆盖。部分角膜白斑的眼,其瘢痕组织占角膜面积的1/2以上。表明感染本虫,尤其重感染者,若不治疗,角膜等可产生严重病理变化,导致视力障碍。

四、临 床 学

(一)临床表现及诊断

中国外人体病例资料表明,年龄最小者2个月,最大者88岁。不分年龄、性别,皆可感染,农村多于城镇,农村儿童尤其幼小少儿较多见。可能由于年龄小,不注意面部清洁,加上果蝇叮眼时,幼儿防御能力较弱有关。

患者一般都有异物感,常伴有轻重不同的炎症发生。王增贤等(1985)通过虫体移植感染兔眼的观察,病变过程有一定规律:感染后3~5 h开始出现炎症,以后分泌物渐增多变厚,眼部肿胀,结膜充血、糜烂、出现脓性分泌物,急性化脓性炎症反应约在24 h达高峰,多在72 h后逐渐减轻,至1周可消退。虫数多者(40条/眼)反应重,虫数少(20条/眼)反应轻。症状体征与虫在眼部的不同组织部位以及个人反应性有关。王增贤曾诊断2例男性成人病例,获得较清楚的主诉及发病过程的病史资料:第1例,××县干部,40多岁,有到农村原野打猎的习惯。近来每当要入睡时,左眼出现明显刺痛,一天中午要入睡时,又感到眼内刺痛,唤女儿查看,结果从左眼内取出2虫,送安徽医科大学寄生虫学教研室,经鉴定为结膜吸吮线虫雌、雄虫各1条。第二例为淮北泗县75岁农民。诉说近2个月来,右眼内像进砂子一样难受,当初还能忍受,近1个多月来磨刺感加重,致右眼不能睁开正常视物。经检查,右眼结膜充血,内眦处有分泌物。在上结膜囊的外侧,有一白色团块物,用消毒镊子取出放入生理盐水中,虫体活跃蠕动,经镜下鉴定为2雌1雄结膜吸吮线虫成虫,雄虫长1.5 cm,雌虫长分别为 1.6及1.7 cm,并在其保存液沉淀物中检出多条初产物。寄生虫数少时,有的病人可无自觉症状。多数病人主要症状为:眼部不适,异物感、流泪、眼痒、疼痛、结膜红、分泌物增多,小儿常揉眼,其母常能见到患儿眼内线虫爬动,有的可取出虫体。检查患眼常见结膜充血,虫体多时可绕曲成团,多寄生在上结膜囊,其次在下结膜囊、内眦、外眦。当行翻眼皮检查时,虫体受惊扰常潜入结膜囊底部。有的病人眼睑可浮肿,结膜有时见滤泡,甚至有溃疡面,个别患者角膜出现混浊水肿,还有极个别病例出现眼轮匝肌麻痹、眼睑外翻、眼睑乳头状瘤等病变。侵入眼前房迄今已报告6例:安徽2例,江苏、山东、广西、辽宁各1例。最近四川报告1例寄生于玻璃体内视网膜表面(王雅静等,2002)。寄生于眼前房或在视网膜上的病人,均表现为视力下降、眼前黑影、怕光、流泪、混合充血、房水浑浊,前房角下方有积脓。寄生于视网膜的病例,虫体周围还可出现纤维组织包绕。据中国资料记录,病人中单眼感染虫数最多为21条,双眼感染的为17与24条。

本病的临床诊断见“实验室诊断”部分。

(三)临床治疗

1.治疗 对于成人或老年患者,由于能配合,再加眼部皮肤松弛,上眼睑易于提起,充分暴露结膜囊,便可查见虫体,用眼科消毒镊子,取出全部虫体即可治愈。对少年儿童或幼儿,由于眼皮较紧,又不能配合,结膜囊难以暴露。可用2%的可卡因或1%地卡因2滴滴入眼内,约5 min,眼结膜及虫体受麻醉作用,虫体常随药液溢出而外露,用眼科镊子取虫体。也可用消毒的洗涤橡皮球,吸满生理盐水,冲洗患眼结膜囊,用肾形口的洗眼壶接取冲洗液,从其沉淀中检出虫体,即是诊断又是治疗。有时虫体一次取不净,故需随访。

如果虫体侵入眼前房和玻璃体视网膜上的病例,需手术取虫,以达治愈。近年在意大利有人用莫昔可丁(1%,moxidectin)药液,原本是治疗丝虫病的,他们用于治疗犬的眼虫病,据称有效,较取虫方便。但价格昂贵,又不能预防再感染,也不能考量感染度,故推广应用受到限制。

2.预后 寄生于结膜囊内的患者,取出全部虫体,即可治愈。寄生于眼前房和玻璃体视网膜的病例,必须在具一定医疗条件的医院眼科,麻醉后进行手术取虫,方可治愈。治愈后的病例,迄今尚未见有复发或再感染的报告。

五、实验室诊断

根据病史,对于眼有异物感等刺激症状长达40 d以上患者,可取其眼内眦处分泌物,压片镜检,发现有卷曲的初产蚴(newborn larva),即可诊断为结膜吸吮线虫感染。还可采取提起上眼皮暴露结膜囊上侧、外侧腔隙,仔细观察囊内有无活动的或卷曲成团的虫体,用小镊子取出可疑物,置生理盐水中,虫体即可蠕动,经镜检辨明雌、雄虫的特征得以明确诊断。对于幼小儿童不能合作,眼皮紧不能提眼皮暴露囊腔者,可用2%可卡因或1%地卡因药水,滴入眼内2~3滴,5 min左右,虫体受药水作用后,可随药水及泪液的溢出而外露,用镊子取虫体镜检即可诊断。

需要鉴别诊断的有:

1.狂蝇幼虫致眼蝇蛆症 常为突然发作,即有蝇扑向眼后即刻发病,检查眼部取出小蛆虫,在镜下辨别而明确诊断。

2.曼氏裂头蚴病 常有眼部炎症在先并有用蛙或蟾蜍敷贴眼部的病史。裂头蚴较粗,长短在伸缩活动中变化较大,虫体粗细不匀,放入生理盐水中活动呈伸缩状为特征,以此诊断。

3.认清游医挑眼虫的骗术 各地农村常有游医以挑眼虫的骗术来诈取居民钱财。游医利用农民存在的眼部有不适时的求医切的心情,用小棒在眼部赶压,从眼部挑取眼分泌物或做骗术,或将碎线头等异物谎称为眼虫。应打击与防止游医行骗,加强卫生宣教,使群众免遭损失。

六、防制措施

已明确农村家犬为最重要的传染源,所以控制农村养犬的数量或将犬拴养于室内十分重要,这样可减轻或控制犬的感染。尤其是重流行区(有现病例或犬感染普遍的农村),在冬春季节,采取消灭成犬、保留幼犬(3个月龄内的)的方法,可形成无感染的换代犬群,即不起传染源作用,以此杜绝本虫在犬群中流行,有助于预防人体的感染,这是阻断该病流行的有效方法。作者近些年经对原重流行区反复进行纵向观察后获得的结果(王可灿等,1999;王增贤等,2003)。

针对传播媒介为冈田绕眼果蝇,需结合搞好环境卫生,尤其对果蔬类垃圾须用杀虫剂处理,消除该种果蝇的孳生地,降低其果蝇密度,对预防感染可能有一定作用。

加强健康教育,注意个人卫生,特别对幼儿,养成爱清洁讲卫生的良好习惯,保持面部清洁,尤其吃奶或水果后,及时清洗面部沾染的奶汁、果汁等,防止果蝇叮附眼部,有助防止感染。农村居民尤其儿童最好不在室外睡觉,以免果蝇叮眼而感染。