杜氏利什曼原虫与黑热病

杜氏利什曼原虫[Leishmania donovani(Laveran &Mesnil,1903)Ross,1903]为利什曼属的一个虫种,是黑热病的病原体。一般认为世界各地的黑热病原虫均属同种。所谓婴儿利什曼原虫(Leishmania infantum)和恰氏利什曼原虫(Leishmania chagasi),分别作为地中海等地区和美洲黑热病的病原体,实际上都是杜氏利什曼原虫的同种异名或同种异株。

黑热病,亦称内脏利什曼病(visceral leishmaniasis),印度土语称之为“卡拉阿差”(kala-azar),亦即“黑热”之意。本病在世界上分布较广,白蛉为其传播媒介。病人大都是儿童和青年,以长期的不规则发热、脾脏显著肿大、贫血、白细胞减少和血清球蛋白大量增加为临床特征。在慢性的病程中常因各种继发感染而造成死亡。用五价锑剂等特效药治疗,一般都能获得痊愈。

黑热病原是危害我国人民最严重的寄生虫病之一。解放后,经积极防治,取得了显著成效,已于1958年在我国大部分流行地区达到基本消灭。

病原学 杜氏利什曼原虫和其它利什曼原虫一样,需要两种不同的宿主相互交替,整个生活史可分为两个阶段。在人、狗等哺乳动物宿主体内为无鞭毛体,寄生在巨噬细胞内。在白蛉的消化道内则为前鞭毛体,以鞭毛为运动细胞器。

当媒介白蛉叮刺病人或病狗等宿主时,血或皮肤内的无鞭毛体被吸入白蛉胃内,虫体随即变长,并于前端伸出一条鞭毛,成为前鞭毛体,通过二分裂进行繁殖。分裂时整个虫体纵分为二,但鞭毛不分,其中一个从基体另长出一条。约经48小时鞭毛体数目增多,至72小时就有行动活泼的成熟鞭毛体出现。自第4天起,繁殖更加旺盛,密集于前胃,并向消化道前部进展,第5天即可到达食道和咽喉,第7天进入口腔和喙部。此时,感染的白蛉如再次吸血,鞭毛体便又侵入人或狗等宿主体内,接着虫体缩小变圆,鞭毛脱落,成为无鞭毛体,在巨噬细胞内分裂繁殖,数量成倍地增加,直至被寄生的细胞破裂,散出的无鞭毛体再侵入其它巨噬细胞,继续进行繁殖,如此反复不已。在白蛉叮刺病人或病狗等宿主时,原虫又进入白蛉胃内,重复它在昆虫宿主体内的生长繁殖过程。

无鞭毛体为圆或卵圆形小体,通称利-杜体(Leishman-Donovan body,简称L-D body)。圆形虫体的直径为2.4~5.2μm,平均3.5μm;卵圆形虫体的大小为2.9~5.7×1.8~4.0μm,平均4.4×2.8μm。用罗氏染剂染色后,在光学显微镜下,胞质呈天蓝色,内有核和动基体各1个。核常靠近胞膜,被染成紫红色的球形或半圆形团块。动基体位于核的对侧,为一深紫红色的杆状小体。高倍放大时,在动基体附近可见一点状的基体,亦名毛基体,和由此而发出的一条根丝体或称轴丝,鞭毛起源于此。胞质内有时还能看到一个空泡,名为鞭毛空泡。

前鞭毛体见于白蛉消化道或20~25℃的培养基内,有鞭毛1条从前端伸出体外。内部构造有核,居虫体中部,动基体位于前端。前鞭毛体成熟时,体长12~16μm,其鞭毛的长度与体长相等或略超过。此时虫体非常活跃,可自由活动,且常集合成菊花形小团。染色后胞质内能见到7~10个较大的蓝色颗粒,主要分布在虫体后半部。晚期可见到衰老的鞭毛体,呈球状或梨形,胞质内出现许多空泡,动基体模糊,鞭毛挺直,极少活动,其长度可超过体长的好几倍。

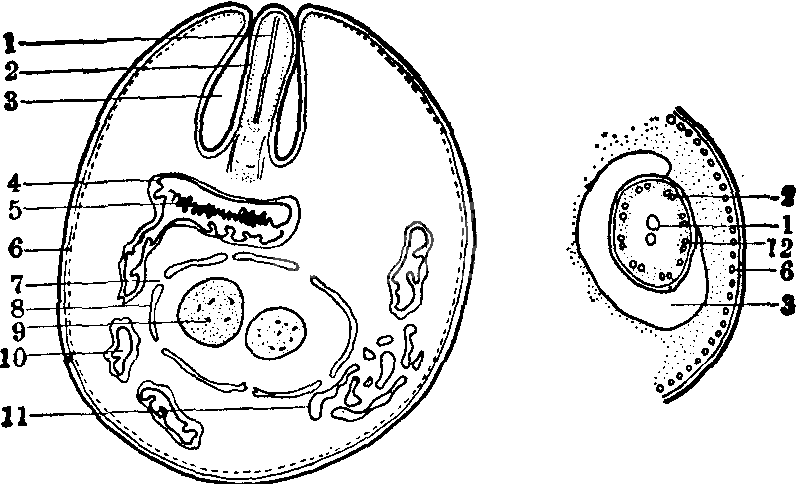

在电子显微镜下所见,除核和动基体外还有一整套复杂的膜样结构。无鞭毛体的表膜系由2层单位膜所组成,表膜下为排列整齐的管状纤维,称为膜下微管,共有77~100根。虫体前端有一袋状凹陷称鞭毛袋,内藏鞭毛,即光学显微镜下所见的根丝体。鞭毛表面有2层薄膜,为虫体表膜外层的延续,鞭毛横切面见有9对周围纤维和2根中央纤维,均与基体相连。动基体呈腊肠状,横位于基体之后,其表面由2层膜构成,内膜有嵴向内伸入。在动基体的内部,沿长轴有一束呈螺旋状盘绕较密的纤维,因系DNA所组成,故名DNA纤维。细胞核有2层核膜,膜上有孔,内有1~2个核仁。胞质内还有线粒体、高尔基复合体、内质网和RNA颗粒等构造。前鞭毛体的超微结构与无鞭毛体的区别,主要在于前者的虫体和鞭毛的表面只有一层表膜,核内仅有1个核仁,动基体较长,并常分出新的线粒体,高尔基复合体明显增大。

某些鼠类对杜氏利什曼原虫具有较高的易感性,可进行人工感染,以供黑热病实验研究之用。我国最常用的实验动物为灰色仓鼠,其次为鼢鼠,俗称“地羊”和黄鼠,俗称“大眼贼”。

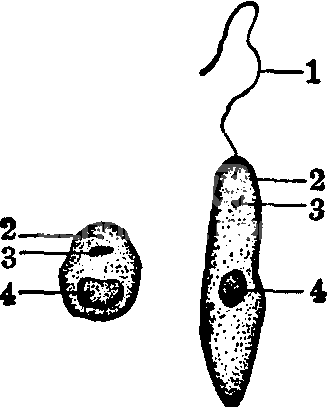

无鞭毛体 前鞭毛体

1.鞭毛 2.基体 3.动基体 4. 核

流行病学 黑热病是一种具有地域性的疾病,但其分布较广,遍及亚、非、欧、美四洲。在亚洲,主要流行于中国、印度、孟加拉、尼泊尔以及苏联的中亚西亚和外高加索;在伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯、也门、约旦、叙利亚、黎巴嫩、以色列和土耳其也有散发病例。在非洲,主要流行于苏丹、肯尼亚和埃塞俄比亚。在欧洲,发生在地中海沿岸诸国和地中海的马尔他等岛。在美洲,流行于南美的巴西等国。

无鞭毛体超微结构模式图(右为鞭毛横切)

1. 中央纤维 2. 鞭毛鞘 3. 鞭毛袋 4. 动基体 5.DNA区 6.膜下纤维 7. 核孔 8. 核膜 9.核 10. 线粒体 11. 高尔基体 12. 四周纤维

黑热病曾在我国广泛流行,涉及北部的16个省、市、自治区,以山东、江苏、安徽、河南、河北、陕西和甘肃等7省最为严重;其次是新疆,宁夏、青海、四川、山西、湖北、辽宁、内蒙古及北京郊区各县。流行地区均位于长江以北,病人主要是农民。解放前,在苏北、皖北和鲁中南等重流行区,约80%的村庄有本病发生,部分村庄几乎每家有1~2人感染此病,患病率高达30%,每年因得不到治疗而死亡的病人数常占村内居民的4~5%。平原、丘陵、山区或荒漠地带,都有本病发生。发病较高的地区,如苏北、皖北、鲁南、豫东、冀南和陕西关中等地,全属平原;分布在甘肃、宁夏、青海、陕北、豫西、山西、冀东、辽宁以及四川阿坝藏族自治洲和北京郊区各县的中、低度流行区,均系丘陵山地; 在新疆塔里木盆地和内蒙额济纳旗等地的黑热病自然疫源地,均属荒漠,在附近的居民点内以及因开垦或其它活动而进入这些地区的人群中有可能发生黑热病。

在黑热病流行病学调查中,利什曼素皮内试验,亦称蒙氏试验 (Montenegro's test),对确定一个地方是否疫区,了解流行程度和流行趋势以及考核防治效果等有一定的价值。

白蛉的种类很多,但作为黑热病重要媒介的蛉种,全世界仅10余种,在中国为中华白蛉、中华白蛉长管亚种及硕大白蛉吴氏亚种(见“蛉”);在印度为银足白蛉(Phleb-otomus argentipes);在地中海地区(包括南欧和北非)为恶毒白蛉(P.perniciosus)、硕大白蛉、阿氏白蛉(P.aria-si)和长矛白蛉(P. longicuspis); 在中亚和高加索为中华白蛉长管亚种和肯氏白蛉(P. kandelakii);在东非为东方白蛉(P. orientalis)和马丁白蛉(P. martini);在南美为长须罗蛉。

中华白蛉是我国黑热病的主要媒介,依据是:①中华白蛉与我国黑热病的流行在地理分布上颇一致; ②从黑热病病家或病狗窝内捕到的中华白蛉,鞭毛体的自然感染率分别为1.6~2.0%和20~70%,将这种鞭毛体接种仓鼠,可引起杜氏利什曼原虫的内脏感染;③在实验室内,中华白蛉刺吸黑热病病人、病狗或感染杜氏利什曼原虫的仓鼠血液后,原虫在其胃内繁殖良好,6~7天后前鞭毛体可进入咽喉、口腔和喙部;④在实验室内,用感染杜氏利什曼原虫的中华白蛉反复叮刺仓鼠,能使仓鼠发生内脏感染。

中华白蛉长管亚种在我国仅见于新疆,是新疆老居民区黑热病的主要媒介。该种白蛉在实验室内叮刺了感染杜氏利什曼原虫的仓鼠后,感染率可达54.2%,前鞭毛体能到达咽喉。

硕大白蛉吴氏亚种分布在我国西北地区的广大荒漠内,在新疆塔里木盆地和内蒙额济纳旗的黑热病自然疫源地,起着主要的媒介作用。此种白蛉在实验室内叮刺了感染杜氏利什曼原虫的仓鼠后,感染率可高达85.1%,前鞭毛体都能到达咽喉。从旷野捕集的硕大白蛉吴氏亚种,发现杜氏利什曼原虫的自然感染率有时达7.0%。

黑热病的传染源除患本病的病人外,狗和某些野生动物也能感染杜氏利什曼原虫而成为贮存宿主。

犬内脏利什曼病,或称犬黑热病,在国外主要发生于地中海、中亚、西亚和南美的部分地区,并与人的黑热病有密切的关系。经实验证明,犬黑热病的原虫和杜氏利什曼原虫并无差异。解放后,在国内各流行地区进行了广泛的调查,经髂骨穿刺检查家狗共14余万只,结果证明在苏北、皖北、鲁南、豫东、陕西关中等平原地区,以往黑热病的流行虽甚严重,病狗却很少见或不存在,显示黑热病的传播与狗无关。但在甘肃、四川、陕北、山西、冀东、辽宁和北京等山丘地区,均有病狗存在,感染率为0.7~13.0%,人的发病率则较低,且很散在,经调查证明,当地狗类确系黑热病的贮存宿主。病狗大都没有明显症状,晚期常出现皮肤损害,表现为脱毛,皮脂外溢、结节和溃疡,以头部尤其在耳、鼻和眼周围最为显著,且有食欲不振、精神萎靡,直至死亡。从病狗的髂骨骨髓或耳部皮肤涂片可查见利什曼原虫。我国犬内脏利什曼病的传播媒介亦为中华白蛉,根据白蛉胃血沉淀试验的测定在未发现病狗的苏北、皖北和鲁南等地,中华白蛉主要吸人血,很少或没有吸狗血的:但在查见病狗的甘肃省,该种白蛉吸狗血的较多,可高达20%。我国各地犬内脏利什曼病的发病情况不同,与中华白蛉的吸血习性有一定的关系。

在山丘或荒漠,可因某些野生动物感染杜氏利什曼原虫而形成黑热病的自然疫源地。在国外,已经证实为贮存宿主的野生动物有胡狼、狼、赤狐、豪猪及草鼠等。1964年和1972年,国内先后在新疆塔里木盆地和内蒙古额济纳旗的荒漠内发现有自然疫源性黑热病的存在,但贮存宿主尚未查清。

黑热病为人、兽共患的疾病。根据传染来源的不同,黑热病在流行病学上可大致分为3种不同类型,即人源型、犬源型和野生动物源(自然疫源)型。这3种类型在我国均有存在,它们在流行病学上各有特点。

(1) 人源型: 多见于平原,分布在苏北、皖北、鲁南、豫东、鄂北、冀南、陕西关中和新疆喀什等地,主要是人的疾病,有时可发生皮肤型黑热病,狗类很少感染,病人为主要的传染源,可出现较大的流行。病人以年龄较大的儿童和青壮年占多数,婴儿极少发病。传播媒介为家栖型中华白蛉和中华白蛉长管亚种。

(2) 犬源型: 多见于丘陵山区,分布在甘肃、青海、宁夏、四川、辽宁、陕北、冀东和北京市郊各县。主要是狗的疾病,人的感染大都来自病狗。发病比较散在,一般不会形成大的流行。病人多数是10岁以下的儿童,婴儿发病率较高,成人很少感染,偶尔可患淋巴结型黑热病。这与地中海地区的所谓婴儿利什曼病相仿。传播媒介为近野栖型中华白蛉。

(3) 野生动物源(自然疫源)型: 分布在新疆塔里木盆地和内蒙古额济纳旗等荒漠地区,亦称荒漠型。它是某些野生动物的疾病,人类因开垦或从事其它活动进入这些地区而感染黑热病。病人大多是幼儿,成人的感染可表现为淋巴结型黑热病。传播媒介为野栖的蛉种,主要是硕大白蛉吴氏亚种。

发病原理和病理 杜氏利什曼原虫进入人体后,被巨噬细胞所吞噬,经淋巴和血液到达内脏。在宿主对黑热病缺乏免疫力的状况下,利什曼原虫能在其胞质内生存繁殖,直至细胞因含虫过多而破裂,逸出的利-杜体又为附近的巨噬细胞所吞噬,继续进行繁殖,引起巨噬细胞的大量破坏和极度增生,导致内脏组织的病变。同时体内浆细胞亦显著增多,这与血清球蛋白的大量增加有关。富有巨噬细胞的脾、肝、骨髓和淋巴结的病变最为明显。

(1) 脾: 显著肿大,在脾索、窦道、淋巴滤泡、小梁和血管外膜内,镜检能见到大量巨噬细胞浸润,几乎所有的细胞都充满利-杜体。浆细胞亦显著增多。在幼儿病例的脾脏内,往往出现许多中性髓细胞,这是骨外骨髓化生的一种表现。脾内常呈阻性充血现象,有时可发生梗死。晚期脾内网状和纤维组织增生。

(2) 肝: 呈轻微或中度肿大,在显微镜下,枯氏细胞和游离于肝窦道内的内皮细胞都均肿胀,并充满利-杜体,窦道常因此而被堵塞。在汇管区的结缔组织内,浸润着许多含虫的巨噬细胞,且有不少的浆细胞和淋巴细胞渗杂其间。如感染较重,在肝细胞内亦能见到少数利-杜体。晚期汇管区的结缔组织增生。

(3) 骨髓: 极度增生,多呈暗红色,且较稠厚。长骨内凡是已被脂肪所代替的黄骨髓,大都转变为红骨髓。在幼儿病例的颅骨和硬脑膜之间,可有骨外骨髓化生。在显微镜下,骨髓组织的主要病变是巨噬细胞的显著增生,细胞内充满利-杜体,同时,有大量的浆细胞出现和小淋巴细胞浸润。成髓细胞和前髓细胞常增多,后髓细胞正常或减少,中性粒细胞则大为减少,嗜酸髓细胞和嗜酸粒细胞几乎绝迹。各期红细胞都有增加,巨核细胞,特别是含有血小板的巨核细胞则少于正常。

(4) 淋巴结: 一般仅轻微肿大,在皮质、髓质和窦道内可见不少含有利-杜体的巨噬细胞,浆细胞显著增多。在淋巴结型黑热病,淋巴结可显著肿大,除有巨噬细胞的浸润外,并能见到由上皮样细胞所组成的肉芽肿样病变,在这些细胞的胞质内可发现利什曼原虫。

(5) 皮肤: 在一般情况下,外表正常,但在组织切片上可见有含利-杜体的巨噬细胞,散布在汗腺、毛细血管和小血管的周围。在皮肤型黑热病的皮肤损害中,则有较多的含虫巨噬细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润,以及由上皮样细胞所组成的结节或肉芽样病变。

其它器官如扁桃体、肠、胰、肺、肾、心、肾上腺、胸腺、脑膜、睾丸及前列腺,也能查见含虫的巨噬细胞,但在脑和脊髓组织内,从未发现过利-杜体。

杜氏利什曼原虫感染在人体内常引起强烈的免疫反应,主要表现为免疫球蛋白的大量增加,以IgG最为显著,IgM次之。但是,所产生的抗体无保护性免疫作用。黑热病病人除极少数可能自愈外,一般都必须通过锑剂等特效药物的治疗,才能清除利什曼原虫而获得痊愈。从利什曼素皮内试验的结果来看,黑热病人在治愈前均呈阴性,迟发性过敏反应只能在彻底治愈以后才出现,说明黑热病的痊愈主要依赖于细胞免疫。据实验观察,黑热病病人的B细胞很活跃,而T细胞的功能则受到抑制。因此,产生迟发性过敏反应的能力大为削弱。结核菌素或二硝基氯苯(DNCB)等皮肤试验的结果大都为阴性,巨噬细胞移动抑制因子(MIF)的作用也降低,显示细胞免疫有缺陷。但在治愈后,T细胞的功能迅即恢复,MIF的作用也随之增强。

黑热病经治愈后可获得终身免疫,但有少数病人仍可在皮肤内带虫。在我国河南、山东和新疆等地,都曾经从以往有黑热病史的健康人的皮肤内查见利-杜体。此种现象,多见于人源型黑热病流行区。有些皮肤带虫者后来可出现皮肤损害,名为黑热病后皮肤利什曼疹。

临床表现 潜伏期长短不一,最短的仅10余天,最长的偶可达9年之久,一般在3~6个月之间。

在犬源型和野生动物源型的黑热病病人中,于发病前可在颜面或身体其它暴露部位,见到由感染白蛉叮刺所引起的原发性皮肤损害,为一淡红色丘疹,内含利-杜体,经数月始告消退,在出现临床症状时往往还留有丘疹的痕迹。

黑热病大多逐渐起病,早期无特殊症状,主要是不规则的发热,伴有盗汗、咳嗽和消化不良等症状,脾脏轻微肿大,仅能触及。体温常在24小时内呈2次甚或3次升降。

发病2~3月后,黑热病的临床特征逐渐明显,主要是长期不规则的发热和脾脏显著肿大。病人的体温升降无定时,在不同期间可分别出现持续、间歇和弛张等热型,常伴有鼻衄和齿龈出血,食欲减退,全身乏力,夜间盗汗。随着病程的进展,脾脏由轻度肿大逐渐变为中度或极度肿大,可能超过脐部,甚至接近耻骨上方,但一般在左肋缘下10cm以内。脾肿早期比较柔软,晚期稍坚硬,表面光滑,无触痛。有时可因脾脏梗死而突然发生疼痛,开始为弥散性,继而局限于脾脏部位,经数天消失。约1/3~2/3的病人有肝肿大,出现的时间常较脾肿为迟,一般很少超过右肋缘下6cm。

黑热病在较长的病程中常出现缓解,表现在一个时期内体温正常,食欲增进,体力基本恢复,一般情况良好,脾脏亦有所缩小,但隔了一段时间,又出现发热和脾肿继续发展。如此反复发作,病情日益加重,到晚期不再出现缓解。

晚期病人大都消瘦,精神萎靡不振,头发较稀少而无光泽,皮肤干燥,面色苍黄,在额部、颞部和口腔周围可有色素沉着。颈动脉和心脏的跳动明显,血压一般偏低。腹部常因肝、脾肿大而突出,四肢显得更加瘦细,两足可有浮肿。儿童得病后发育常受到阻碍。

血象主要表现为白细胞、红细胞和血小板的减少。减少的原因与脾功能亢进有关。白细胞总数大都降至5000/μl以下,有些病例仅1000/μl左右。中性粒细胞降至60%以下,嗜碱粒细胞和嗜酸粒细胞均很稀少,在血片上不易见到;大单核细胞计数基本正常,淋巴细胞则相对地增多,但这两种细胞的绝对数也均减少。红细胞一般降至400万/μl以下,多数在200万~400万/μl之间,幼儿病例可降至100万/μl以下。血红蛋白降低,大都在6~10g%间。血小板计数平均减到10万/μl左右,因此有出血倾向。出血时间及凝血酶和凝血酶原时间都可能延长。血液凝固时间一般在正常范围内。血沉增速,用韦氏法测定,一小时平均值常在80mm以上。血清总蛋白量大多正常,但球蛋白大量增加,平均达5.0g%,白蛋白减少,平均为2.9g%,白蛋白和球蛋白的比例倒置,平均1:1.7。各种肝功能试验,如脑磷脂絮状试验、麝香草酚浊度试验和麝香草酚絮状试验都呈强阳性反应。

杜氏利什曼原虫侵入人体后,一般都引起以内脏为主的全身感染,但有些病人由于免疫反应的不同,可使感染局限或偏重在皮肤或淋巴结内,在临床上表现为皮肤型或淋巴结型黑热病,分别以皮肤损害和淋巴结肿大为唯一或主要的症状。

(1) 皮肤型黑热病: 在印度和孟加拉很常见,多数属黑热病后皮肤利什曼疹。我国江苏、山东、安徽、河北、河南、陕西和新疆等省、自治区,也有少数皮肤型黑热病病例,其中近半数有黑热病史,经锑剂治疗后内脏感染早已消失,间隔时间短则1年多,长则达20余年,多数在治愈后5~10年内,出现皮肤症状。部分病人的皮肤损害发生在黑热病的病程中,与内脏感染同时并存,其中有些是经锑剂反复治疗无效的复发或抗锑病人,也有一些因黑热病病情较轻,未及时确诊,也没有用锑剂治疗,在发病数月至数年后,出现皮肤症状后,才引起注意。另有少数原发性病例,既不伴有内脏感染,又无黑热病史。

皮肤损害表现为红色斑疹和结节,有时可见褪色斑,主要分布于面和颈部,也可发生在躯干、四肢和外生殖器,口和鼻腔粘膜上亦有类似损害。红斑多见于鼻和双颊,有时呈蝶状。结节一般呈肉芽肿样,从绿豆至花生米大小,分散或密集,偶尔可达葡萄或胡桃般大,有如肿瘤,以颏、唇、鼻、颌下和颈部最常见,其次是腋窝、肘窝和腘窝等皮肤皱折松弛处。结节从不溃烂;如发生于手指或足趾,可引起局部粗肿。面部有时因皮损而呈狮容,但无知觉障碍。病人一般情况良好,多数照常劳动或工作,即使伴有内脏感染,全身症状也较轻微。病程非常缓慢,可长达数内脏感染,全身症状也较轻微。 病程非常缓慢,可长达数十年之久,极少自愈。 不论有无内脏感染,白细胞计数大都超过1万/μl,嗜酸粒细胞增多,可达15%左右。

(2) 淋巴结型黑热病: 国外仅在地中海的马尔他和西西里岛上有少数病例发生。在国内,除北京和新疆额敏先后查见各1例外,在内蒙古额济纳旗荒漠内的黑热病自然疫源地,从外地进入的成人亦可得淋巴结型黑热病,有的还伴有内脏感染。临床表现主要是淋巴结肿大,以腹股沟和股部最多见,其次是颌下、颈部、腋下和上滑车,再次是耳后、锁骨上和腘窝等处,往往好几个部位的淋巴结同时或先后肿大,一般如花生米或蚕豆大小,有时可由几个淋巴结融合而形成大如胡桃或鸡蛋般的肿块,局部无明显压痛或红肿。病人一般情况大都良好,少数可有低热和乏力,或因肺门淋巴结肿大而常咳嗽,肝脾很少触及。血象基本正常,嗜酸粒细胞常增多。如伴有内脏感染,除淋巴结明显肿大外,其它症状和血象均与一般黑热病相似。

黑热病病人由于抵抗力低,容易并发其它疾病,如各种传染病和继发感染,最常见的是肺炎,为造成黑热病病人死亡的重要原因。其次是走马疳,多发生于儿童病例,常见于口腔,甚则波及鼻、腭、颏、眼、咽等处,偶尔可发生在喉部以及阴囊、会阴、子宫颈等处。并发走马疳的病人,特别是病变发展较快的急性病例,如得不到及时治疗,多致死亡。急性粒细胞缺乏症是黑热病的另一严重并发症,常由黑热病本身引起,锑剂等药物的使用往往是诱因,病人可因继发肺炎、走马疳或败血症而死亡。

诊断 在黑热病流行区的居民或曾于白蛉季节 (5~9月)在流行区居住过的人中,出现脾肿大并伴有不规则发热等症状时,应考虑黑热病的可能性。黑热病早期无特殊症状,应与流感、结核病、伤寒、疟疾等疾病相鉴别。发病2~3月后症状逐渐明显,则须与各种引起脾肿的疾病相鉴别,如某些造血系统疾病、肝脏疾病和其它寄生虫病。

皮肤型黑热病有时被误认为瘤型麻风,其它可能与之混淆的疾病是酒渣鼻、牛皮癣、红斑狼疮等。淋巴结型黑热病应与传染性单核细胞增多症、结核病、各种淋巴瘤和其它肿瘤等疾病加以鉴别。

检查利什曼原虫,是确诊黑热病最可靠的方法。一般通过穿刺、抽取病人的骨髓或淋巴结组织,制成涂片,用瑞氏或吉氏等染剂染色后镜检。如在骨髓或淋巴结穿刺的涂片上未能查见原虫,可再作脾或肝穿刺。在人源型黑热病病人的血液涂片上,偶尔能发现利-杜体,多见于中性粒细胞和单核细胞的胞质内,但因虫数极少,不易找到。

在各种穿刺术中,髂骨和椎骨棘突等骨髓穿刺是最常用的方法,检出率为80~90%。淋巴结穿刺的原虫检出率虽较低,为46~87%,但简便易行,一般将它与骨髓穿刺同列为黑热病的常规检查方法。特别是黑热病病人经特效药物治疗后,原虫在淋巴结内消失较慢,可能成为复发的病灶。在治疗后复发的病人中,淋巴结穿刺的原虫检出率常高于骨髓穿刺,因此淋巴结穿刺对黑热病治疗后的复查,更具有特殊的意义。由于病人的脾脏内含有较多的利什曼原虫,故在各种穿刺中,以脾穿刺的原虫检出率最高,为90~99%,但如操作不慎,脾穿刺可能造成内出血。对出血时间延长以及有腹水、黄疸或严重贫血的病人,均不宜进行。肝穿刺的检出率与骨髓穿刺相仿,为77~95%。

在各种穿刺物的涂片上,有时因虫数太少,未能找到原虫,如将抽取的骨髓、淋巴结或脾、肝组织液加以培养,可获得杜氏利什曼前鞭毛体,有助于确诊。最常用的培养基是三N培养基(Novy-McNeal-Nicolle medium),在20~25℃的温度下,1~3周内可出现前鞭毛体。

从病人的皮肤损害查见利什曼原虫,可确诊皮肤型黑热病。一般是从皮肤损害处刮取或抽吸组织,作涂片检查或进行培养,有时需进行皮肤活组织检查,才能确定诊断。淋巴结型黑热病的确诊,主要是从肿大的淋巴结内发现利什曼原虫,常用的方法是通过穿刺,将抽出物作涂片检查或培养。如结果均为阴性,应进一步采取淋巴结活组织检查。

除病原检查外,黑热病病人由于体内有抗体产生,用同源性或某些异源性抗原作各种免疫试验,大都出现阳性反应,而且具有较高的特异性和敏感性,对黑热病的诊断有实用价值。

(1) 间接荧光抗体试验: 系用实验室内培养的杜氏利什曼前鞭毛体或感染动物的脾、肝组织的冰冻切片为抗原,与病人的血清或滤纸干滴血浸液作试验。黑热病病人几乎全部都呈阳性反应,滴度最低为1:40,最高可达1:20,480。疟疾、丝虫病、华支睾吸虫病、血吸虫病、结核、麻风、肝炎、肝硬变等其它疾病以及健康人的试验结果,很少超过1:20。黑热病经治愈后,阳性反应消失较慢,虽然滴度下降,但有的可保持10年甚至20余年而不转阴,因此在黑热病流行病学调查上有实用意义,但不能用以考核疗效。

(2) 间接血凝试验: 采取醛化的健康人“O”型红细胞或绵羊红细胞,用经冰冻和超声粉碎的杜氏利什曼前鞭毛体制成的可溶性抗原加以致敏,与黑热病人的血清作间接血凝试验,大都出现阳性反应,血凝滴度均在1:128以上,最高的可达1:4096。健康人及常见传染病和其它内科疾病病人的试验结果,一般均为阴性。

(3) 酶联免疫吸附试验: 用杜氏利什曼原虫的前鞭毛体可溶性抗原,与黑热病病人的血清作微量酶联免疫吸附试验,消光值在0.3~2.0范围内,平均1.15,而正常人则为0~0.28,平均0.07。若以消光值在0.3以上为阳性反应,与病原检查结果的阳性符合率可高达100%。

(4) 对流免疫电泳试验: 取杜氏利什曼原虫的前鞭毛体可溶性抗原,与黑热病病人的血清进行对流免疫电泳,结果大都出现白色沉淀线,阳性率可达96.7%。此法对黑热病的敏感性虽略低于间接荧光抗体试验,但因比较快速简便,有实用价值。

(5) 直接凝集试验: 所用抗原为杜氏利什曼前鞭毛体,先经0.4%胰酶(1:250)处理,再用1%福尔马林磷酸缓冲液制成悬液。待试血清用1:25,000的依文思蓝磷酸缓冲液作倍比稀释。黑热病病人的血清直接凝集滴度大多在1:128以上,有的可达或超过1:4096,非黑热病的对照血清则均在1:128以下,此法也很简便,值得采用。

(6) 补体结合试验: 是最早用于黑热病的一种免疫诊断方法,但由于黑热病病人的血清常发生抗补体现象,结核病、麻风等其它疾病也可出现阳性反应,而且试验操作比较繁复,目前已为其它较好的免疫诊断方法所代替。

黑热病病人的血清因含有大量的球蛋白,用作球蛋白沉淀试验,锑试验和醛凝试验可出现阳性反应,虽无特异性,但因方法简单,适合于农村基层医疗单位作辅助诊断之用。

治疗 五价锑剂为治疗黑热病的特效药,一般都采用葡萄糖酸锑钠,此药与早先使用的新锑波霜 (neostibos-an)和脲锑胺(ureastibamine)等相比,具有毒性低、作用快、疗效高、疗程短、副作用少和使用方便等优点,适合于农村中普遍开展黑热病治疗之用。国产制剂为斯锑黑克(stibii hexonas)。除锑剂外,某些芳香双脒剂如戊烷脒(pentamidine)、二脒��(stilbamidine)和羟脒�� (hydr-oxystilbamidine),对黑热病也有特效,但因毒性较大,仅用于经葡萄糖酸锑钠反复治疗无效的病人。

在我国推广使用的斯锑黑克为葡萄糖酸锑钠的水溶剂,每安瓿6ml,每ml含五价锑约100mg。一般采用6天疗法,总剂量按体重计算,5~10kg者为12~18ml,10~20kg者18~30ml,20~30kg者30~36ml,30~40kg者36~42ml,40~50kg者42~48ml,50kg以上者48~54ml。均分6次注射,每天1次,静脉或肌肉注射,6天为1疗程。

黑热病病人经葡萄糖酸锑钠治疗后,迅速见效,体温下降,一般情况随之好转,脾肿逐渐缩小,血象恢复正常,各种穿刺检查结果大都转阴。根据山东4000余例的临床资料分析,经一个疗程后,除个别病例因病属晚期或并发其它疾病医治无效外,均获即时治愈。在即时治愈的病人中,约有7.4%的病例复发,多见于治后1年以内,少数发生在第2年。对复发的病人可再给予葡萄糖酸锑钠第2或第3个疗程,总剂量应按原量酌加1/3,分8次注射,多数仍可治愈,累计治愈率达99%。在我国甘肃等犬源型黑热病流行区,葡萄糖酸锑钠的疗效较差,治愈率约80%,需要适当地加大剂量和延长疗程。

葡萄糖酸锑钠由于毒性较轻,注射后大多无不良反应,仅少数病人在治程中出现发热、咳嗽、恶心、鼻衄、腹痛、腹泻、脾区或两腿疼痛等反应,一般不严重,很少因此而影响治疗。葡萄糖酸锑钠的临床应用比较安全,偶有心电图上出现T波降低或倒置,突然发生心力衰竭的。对有些凝血酶原时间显著延长和血小板显著降低的病人,葡萄糖酸锑钠可能引起出血。为防止意外,遇有下列情况者,对葡萄糖酸锑钠应暂时禁用或慎用:①并发肺炎或其它急性传染病者;②有严重腹水或黄疸者;③并发心力衰竭者;④有大量出血的病人。

黑热病病人如经葡萄糖酸锑钠3个疗程,仍然无效者,可采取芳香双脒剂进行治疗。

(1) 戊烷脒: 用时将粉剂加蒸馏水配成4%的新鲜溶液,作肌肉注射,每天1次,每次4mg/kg,共15次为1疗程,总剂量为60mg/kg。治愈率约在70%左右。注射后除局部可出现红肿或硬块外,无其它不良反应,偶尔发生糖尿或小便内查见少量蛋白或管型,治毕即告消失。

(2) 二脒��: 每次量为1~2mg/kg, 先用小量蒸馏水将白色粉剂溶解,再以25~50%葡萄糖溶液稀释成0.1~0.2%的新鲜溶液,静脉注射,速度要慢,每天或隔天注射一次,至总剂量达50mg/kg为一疗程。治愈率虽较戊烷脒为高,可达90%,但该药的缺点是副作用较多,且有1/3~2/3的病人,在治毕1~3个月后发生三叉神经后遗症,面部出现知觉异常、麻木、过敏、蚁痒等症状,非短期内所能恢复,故现已很少采用。

(3) 羟脒��: 每次3mg/kg, 先用少量蒸馏水溶解,再用1%普鲁卡因溶液稀释成2.5~5.0%溶液,肌肉注射,或用25%葡萄糖溶液稀释成0.2%溶液,由静脉缓缓注入。每天1次,总剂量为90mg/kg,治愈率为80%左右,略低于二脒��,副作用也较轻。

对极少数对锑剂和芳香双脒剂产生抗药性的黑热病患者,可考虑施行脾切除术,并在术后再给予特效药物治疗。

皮肤型黑热病因对锑剂有一定的抗药性,常较一般黑热病难治,如用葡萄糖酸锑钠治疗,必须适当地加大剂量,至少需2~3个疗程才能治愈。我国大多采用戊烷脒,注射15~20次,总剂量为60~80mg/kg,疗效比较满意。淋巴结型黑热病用葡萄糖酸锑钠治疗,一般都能奏效,有些病人可不治自愈。

在用特效药物治疗过程中以及恢复期内,应加强护理,给予营养丰富、高热量和易于消化的食物,同时要预防感冒,注意休息,切勿因病情迅速好转而立即从事体力劳动或其它活动。对贫血较严重的病人,应给予铁剂治疗,在使用特效药物之前,必要时可考虑输血。黑热病病人,尤其是小儿病例,每易发生腹泻,并因失水和电解质紊乱而造成严重后果,必须及时进行输液和其它必要的治疗。

肺炎等各种继发感染,常是造成黑热病病人死亡的主要原因,必须尽早发现,及时选用抗菌素,积极治疗。青霉素对走马疳有特效,但应早用,以免局部组织破坏过多,而致伤口不易愈合或修复困难。对急性粒细胞缺乏症,如果发生在锑剂的治疗过程中应暂停锑剂。在治疗上主要是维护病人的体力,防止继发感染,使用必要的抗菌素。输血可作为一种支持疗法,某些刺激白细胞生成的药物,如维生素B4、B6和单核苷酸等,对控制病情的发展有一定的帮助。

预防 黑热病的预防措施,主要包括控制传染源和消灭白蛉。

控制传染源: 在流行区内及时发现病人,普遍进行治疗,对控制黑热病的传染源具有重要意义,特别是在人源型黑热病流行地区,更能起到积极的预防作用。流行区的基层医疗卫生单位应通过定期的普查以及在日常的医疗工作中,注意发现病人,对所有疑似黑热病的病人作病原检查,或采取微量干血标本,送交实验室作间接荧光抗体等免疫诊断试验,如确定为黑热病,及时给予治疗。皮肤型黑热病在我国虽不多见,但在人源型黑热病流行地区,此种病例可作为传染源而长期存在,因此不容忽视。除依靠医院皮肤科以及皮肤病和麻风防治机构从门诊发现此种病人外,在皮肤病普查中应将皮肤型黑热病列为调查对象之一。

在犬源型黑热病流行地区,仅靠治疗病人并不能控制黑热病的流行,杀灭病狗显然是一项必要的预防措施。在犬源型黑热病流行区,对当地的狗类必须定期普查,采取髂骨穿刺或皮肤涂片检查等方法,发现病狗,及时杀灭。如有黑热病病人发生,应随时对病家及其邻居以至全村的家狗进行检查,追踪传染来源,给予必要的处理。

白蛉的防制: 扑灭白蛉媒介,是消灭黑热病的根本措施。实践证明,控制传染源对控制黑热病的流行虽能起到重要的作用,但由于黑热病的早期诊断尚有一定的困难,再加上病狗以及黑热病病人治愈后可在皮肤内长期带虫和皮肤型黑热病等问题的存在,仅控制传染源的措施还不足以达到期望的目的。因此,必须加强对白蛉的防制,才能取得更好的预防效果。

(1) 化学药物灭蛉: 由于成蛉比较脆弱,对各种杀虫剂十分敏感,且白蛉的季节很短,仅3~4个月,每年大都只有1个世代繁殖,故应以药物杀灭成蛉为主。常用的方法是室内滞留喷洒。但因白蛉的生态习性,特别是它的栖息和活动情况,常因蛉种的不同而异,即使是同种白蛉,也可随着地理环境的不同而有差别。为了取得预期的灭蛉效果,必须根据各地白蛉生态习性的特点,因地制宜地采取适当的措施。

在我国北方的广大平原地区,作为黑热病传播媒介的中华白蛉和中华白蛉长管亚种,均属家栖或近家栖的蛉种,活动范围仅限于居民点内,滞留喷洒的效果非常显著。如于白蛉季节初(5月中下旬)用二二三、六六六或二二三和六六六混合剂,将一个村庄所有住屋、畜舍、厕所等场所的内部墙面喷洒一遍,最低剂量二二三为1.5g/m2,六六六为丙体0.15g/m2,两药混合使用,剂量各减其半,喷洒后可将村内白蛉灭净,直到季节终了不再出现。在喷洒二二三的村庄内,于喷洒后第8年白蛉仍极稀少,而在喷洒六六六的村庄内虽从第2年开始,可能又有少数白蛉出现,但至少也需5年,才能恢复到喷洒前的密度。两药混合使用的效果与单用二二三相仿。二二三滞效较长,灭蛉效果优于六六六。其它杀虫剂如有机磷类的马拉硫磷和氨基甲酸酯类的混灭威等亦可用作滞留喷洒,灭蛉效果近似六六六。凡经药物喷洒的村庄,在3年以后,一般不再有新病人出现。

在我国西北和华北等地的山丘地带,中华白蛉为近野栖的蛉种,主要孳生于野外,成蛉大多于夜间侵入村内,吸血后仅部分停留村内,多数飞回野外栖息,因此滞留喷洒的效果较差。喷洒后虽然村内白蛉显著减少,白天甚至绝迹,但在夜间仍有相当数量的白蛉从野外飞入村内,吸血后大多立即逃逸。至第2年村内白蛉即可恢复到原来的密度。

在我国西北荒漠地区的居民点内,用杀虫剂作室内滞留喷洒,对当地野生野栖的硕大白蛉吴氏亚种无明显作用,喷洒后夜间仍有较多的白蛉飞入室内活动。如大批人群因开垦或从事其它活动而进入这些荒漠地区,可用飞机喷洒杀虫剂,使白蛉密度显著下降,但效果并不持久,必要时需重复进行。

(2) 灯光诱杀白蛉: 硕大白蛉吴氏亚种等野栖蛉种具有明显的趋光习性,夜间飞入居民点室内后,常集中于灯光周围活动,如于室内近光源1m范围内悬挂粘性纸,可捕杀飞入的白蛉。

(3) 防蛉驱蛉: ①在住屋安装细孔纱门和纱窗,或悬挂暗色帘子,使用细纱蚊帐。②夜晚于室内燃点蚊香或用艾蒿等野生植物制成的火绳。③使用邻苯二甲酸二丁酯等驱避剂,一次涂抹对白蛉的驱避效果可维持2~3小时,尤其适用于夜间的野外作业人员。④在西北山丘地区,近野栖的中华白蛉具有明显的趋向牲畜的习性,可在村周围妥善安排畜舍,作为防护屏障,以减少白蛉对人的侵袭。

(4) 开垦对荒漠内白蛉的影响: 在荒漠地区通过大面积的开垦,发展农业生产,可使当地的生境面貌发生根本的变化,不再适合于野生动物的继续生存,使白蛉赖以生活的条件受到破坏而渐趋消失。例如我国新疆塔里木盆地原为荒无人烟的地区,硕大白蛉吴氏亚种密度很高,人群进入后发生黑热病,其中部分地区通过10余年的垦植,该种白蛉显著减少,黑热病已不多见。

解放后我国黑热病经大力防治,由于采取了控制传染源和防制白蛉相结合的综合措施,有效地控制了传播,尤其在人源型黑热病流行地区,防治效果更为明显,大部分农村中白蛉绝迹,近10年来已无新感染发生。根据重点调查,学龄儿童的利什曼素皮内试验结果在六十年代阳性率尚在20%以上,而目前已无一例阳性,显示黑热病的流行已告终止。犬源型黑热病的发病人数也大为降低,并有不少地区多年未再出现病人。