404. 虎骨

为常用中药。始载于《名医别录》。

【别名】 大虫骨。

【来源】 为猫科动物虎Panthera tigris L.的干燥骨骼(图404-1)。

图404-1 虎

【产地】 主产于东北和华南山地。

【采收加工】 将虎剥去皮肉,剔净残余的筋、肉,留下四脚上的皮毛和爪,便于鉴定,阴干。不去其骨膜,各部骨骼连在一起,以顺序剔割虎肉,留下全架虎骨,称“架虎骨”(由头到尾)。

【性状鉴别】 包括头骨、躯干和四肢各部骨骼。(1) 头骨 较圆,额骨二侧隆突,中间凹陷,前额上部有1浅槽。顶骨的长度大于宽度,后面常有1脊棱。二侧颧骨弓向外展出,略呈三角形,眼眶下面各有1椭圆形透孔,孔面斜向。吻部短宽,二上颌骨前缘的距离为门齿骨高度的90%,门齿骨外缘下端外展至犬齿前侧面的中部,所以上颌骨与门齿骨之间的连接线自上而下向外倾斜。枕骨部呈三角形,下颌骨强,角突发达,因此下缘呈直线形,上颌连合处之末端终于第1臼齿前缘。上腭骨生有门齿3对、犬齿1对、臼齿4对,下腭骨生有门齿3对、犬齿1对、臼齿3对,共有牙齿30个。齿式为3·1·3·1/3·1·2·1。门齿排列呈一横列,第3对门齿最大。犬齿粗大呈圆锥形,其后缘刃部为锋锐,齿尖部微向后弯。成兽的犬齿(颌外部分)在60mm以上,基部深入颌内,即“座骨生牙”。第1对前臼齿较小,仅只有1个齿尖,最末臼齿极小,第2、3臼齿最大,皆有3个齿尖,上腭最后1对臼齿幼虎常不显著,均呈白色或黄白色,有光泽。

(2) 颈椎 第1节环椎呈蝶形,无椎体和棘突,由背、腹二弓及侧块(环椎翼)组成,环椎翼特别宽大而薄,从后端面观察,两翼稍微下垂,横突孔位于两翼后缘基部近腹侧,椎孔似倒三角形。椎弓卵圆形,位于椎体前端二侧上方。第7节枢椎为颈中椎体最长者,形状特异;棘突侧扁而长,如鸡胸骨状向前伸出;椎体前端正中有一钝圆齿突,伸向前上方,二侧为1对较大的卵圆形关节面,其外缘之间距与横突末端之间距约相等;椎孔呈圆三角形,横突孔位于椎弓和横突基部,从腹面观察,横突小,斜向后外方。第3~7节颈椎呈马鞍形,棘突由前至后逐个增高,椎体由前至后逐个减小。椎孔类圆形,略与椎体相等。第3节棘突小,侧视呈等腰三角形,基部前后长度大于棘突高度。第3~5椎横突最宽,游离端具粗结节并向尾腹侧倾斜。第6椎横突分为2枝,上枝圆柱状,平直伸向外侧,下枝平板叉状,斜向腹侧。第7椎横突呈棍棒状且不分枝,无横突间孔。

(3) 胸椎 胸椎共13节,椎体上有半面关节面、椎体短,棘突侧扁而长,尤以第2节棘突最长。1~5节棘突近于直立,6~10棘突渐向后倾;2~10节棘突后缘基部具1椭圆形深窝;1~10节横突短而钝厚,游离端有乳状结节;11节棘突最短,前关节面朝上,后关节面朝外,副突向后平伸,椎孔扁圆形,其纵径不超过椎体后端端面宽度的1/2。12、13节棘突短宽,横突短而钝厚,游离端有乳状结节,并有微凹的肋关节面。12节横突不明显,13节横突扁圆且平直伸向外侧,12、13节有副突。

(4) 腰椎 共7节。椎体长而宽,由前至后逐个增长,唯第7节较短且宽。椎体显著扁平,棘突扁而宽,顶端呈长圆形结节状。6~7节近于直立;肋横突位于椎体二侧中部,呈片状,斜向前下方伸出;1~7节逐个增长,第7节的弯度最大,且呈圆锥状;1~5节副突向后平伸,并逐个变小,椎孔呈类圆形或扁圆形。纵径不超过椎体后端面宽度的1/2。

(5)骶骨 由3块骶椎愈合而成,形似长四边形。棘突基部联合,上部分离,第1棘突较高,第3棘突较低。第1节的前关节突、横突与第2节的一部分横突愈合并显著增大形成耳状面,与髂骨相关节,其耳状面之间的最大距离小于骶骨的总长度,第2节的部分横突与第3节横突愈合,腹侧脊明显向后延伸,第3节横突后部向后外侧斜伸。椎体腹侧有2对腹侧孔,脊侧有4对关节突,第1对较大,关节面朝内,与第7腰椎相关节,第2、3对短小,稍直立,无关节面,称假关节突,第4对关节面朝外,与尾椎相关节。

(6) 尾椎 22~29节。椎骨由前到后逐渐变短且减细,连排成鞭状。一般1~6节发育完全(具有椎体、椎弓、横突及前、后关节突),椎弓自前至后逐渐减小,横突较发达伸向后方,唯4~6节横突分为前、后2枝,从第7节起前后枝完全分开,并逐个变小。关节突自前至后逐渐减退,直至第15椎的前后关节突才不完整。

(7) 肋骨 左右共13对,第13肋为软骨。肋骨分脊柱端、胸骨端和肋骨体3部分。脊柱端的最顶点为肋骨头,头之邻近部分是颈,颈之外侧的凸面为肋骨结节。肋骨近脊处呈圆形,二端向内弯曲作弓背状,近胸部呈扁形、顺直,下端与胸骨8块相连接。

锁骨2块,形状细小而弯曲,习称“虎威”。

(8) 肩胛骨 2块,呈扇状半圆形,近中部很薄,内面略平坦,外面有1条斜向脊状突起,称肩胛岗,自上而下逐渐增高,将肩胛骨分为上、下2窝,即岗上窝和岗下窝,岗之末端呈扁圆椎形并弯向前方称肩峰。下端底面为纵行的似长卵形凹为关节盂,其前侧的骨突为关节前结节,在此结节游离的近顶端内侧有1圆椎形的骨突,为喙突。

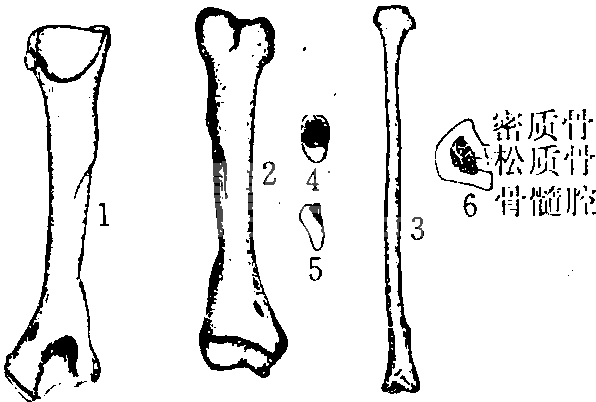

(9) 肱骨 为前肢上部的1根粗壮长骨,长250~350mm,稍呈螺线形扭转。上端有1/4的球状肱骨头,并向上与肩胛骨合成关节。肱骨头前外侧有1顶部凸起的骨长脊,称大结节,并稍较肱骨头高。大结节与肱骨头之间有1结节间沟横向深凹,肱骨头内缘有1小结节。肱骨体二侧压扁,由上至下逐渐变为椭圆。下端有1滑车,其关节面呈圆柱形,滑车内侧为内上髁,其上方有1长椭圆形的孔,为髁上孔,习称“凤眼”。滑车外侧为外上髁,滑车背侧上方有1较大的似球形深窝,习称“鹰嘴窝”(图404-2)。

图404-2 虎骨

1.肱骨后面观 2.右肱骨前面观 3.右腓骨内侧面观

4.膑骨内面观 5.膑骨侧面观 6.肱骨断面图

(10) 尺骨 位于前臂骨的后外侧,呈卡尺形。近端后侧为尺骨粗隆,外上侧有尺骨小结节,内侧有尺骨结节,二结节之间有半圆形节间沟。其下方的钩状突与小结节之间距离超过节间沟宽度的1倍。半月切迹月牙形,前唇为喙突,其外侧横凹陷为尺骨桡切迹。远端小头部椭圆形骨突为尺骨颈突,前上方另一骨突为桡关节面,其长度等于或小于宽度;骨体自上而下渐细,左右侧扁,外侧具一明显的纵长凹沟,中部向内微弯,下部略呈三棱状。

(11) 桡骨 呈半圆柱形,稍弯曲。上端为桡骨头,呈类圆形凹面,其内侧有斜长的环状关节面,头与骨之间是桡骨颈。位于环状关节面下后侧的隆突是桡骨结节,呈长椭圆形。桡骨体扭转微向后弯,外侧钝突,中部近前缘有1浅沟,内侧扁平,下端膨大,底面横凹为腕关节面,似匙形,匙柄部为桡骨颈突出,其外侧有弧形关节面为尺骨切迹,与尺骨小头相关节。

(12) 前爪骨 由腕骨、掌骨、趾骨及籽骨组成。

腕骨:8块。排成2列,第1列4块,即桡侧腕骨、尺侧腕骨、副腕骨和拇长肌内籽骨。第2列4块,即由远端的4块腕骨组成。桡侧腕骨为腕骨中最大者,背面观形不规则,近端微凹而光滑,与桡骨相关节,近内后侧缘有1条凹沟,远端凹凸不平,有3条凹沟,分别与第2、3、4腕骨相关节。尺侧腕骨背面观类似长三角形,内侧与桡侧腕骨相关节,外侧与副腕骨相关节,近端与尺骨相关节。副腕骨位于尺侧腕骨后外侧,似短柱形,近端面齐平,尺关节面凹,游离端膨大。拇长肌内籽骨位于桡侧腕骨内侧,甚小呈粒状,关节面齐平。远端自内侧向外侧有4块腕骨,第1腕骨最小,第4腕骨最大,前侧皆为凸面,后侧面微凹。第1腕骨似“元宝状”,背面观呈多边形,近端与侧腕骨相关节。第2腕骨背面观似菱形,近端面类似三角形,与桡侧腕骨相关节。第3腕骨背面观呈正(右爪)或反(左爪)“L“形,近端面的耳廓状隆起与桡侧腕骨远端面的凹沟相关节。第4腕骨背面观类似五边形,近端面较窄,与桡侧腕骨外侧的凹沟相关节,其外侧面与尺侧腕骨相关节。

掌骨:5块。由内至外为第1、2、3、4、5掌骨。第1掌骨最短小,第2掌骨长柱形,骨体略弯向内侧,第3掌骨骨体较直,较第2掌骨长,基端最宽,第4掌骨与第3掌骨约等长,骨体向掌侧微弯,第5掌骨较第2掌骨略短,骨体外弯。

趾骨:14块。第1趾为2节,其余各趾均为3节。第1趾的第1趾节骨最短,第3、4趾的第1趾节骨最长,第2~5趾的第2趾节骨较第1趾节骨短而略外弯,第1趾的第2趾节骨及第2~5趾的第3趾节形成爪节,亦称“爪骨”(包括爪根、爪体、爪突起),第1爪的爪骨最大。

籽骨:10块。掌侧面每趾各有2个,位于掌趾关节的掌骨头的侧面,第1趾的呈粒状,余者较长,窄而高。

(13) 髋骨 俗称“胯骨”。似长四边形,由髂骨、坐骨和耻骨融合而成。其外侧具有圆形深窝,为髋臼窝,从髋臼窝向前延伸的部分为髂骨,向后延伸的部分为坐骨,伸向内侧部分为耻骨。髂骨的前侧椭圆部分为骼翼,最前缘为髂脊的下缘有2个骨结节,位于前者为腹侧棘,后者为髂结节。翼的上角有2个骨结节,前者为髂前背结节,其后的为髂后背棘。髂翼后段长方形的部分为髂骨体。髂骨外侧面的凹陷为臀面,内侧的粗面为髂粗隆,稍后为与骶骨相关节的耳状面。髋臼窝背侧上缘的浅弧形凹陷为坐骨大切迹,其后为坐骨小切迹,二切迹间的骨结为坐骨棘,后端的结节为坐骨结节,髋臼窝腹侧下缘的凹陷为耻骨梳,其两端为髂耻隆凸和耻骨结节。髋臼窝后方,位于耻骨联合上方的类似卵圆形孔为闭孔。

(14) 股骨 习称“棒骨”,为后肢上部1根圆柱形长骨,能四侧放平而不晃动。上端内侧有一半球状的圆轴,称“股骨头”,球面上的小浅凹为股骨头凹。股骨头内段较细部分为股骨颈,后侧的深窝为转间窝,窝之外侧骨突为大转子,大转子向下延伸的脊称转间脊,股骨头侧下缘粗隆为小转子,小转子与转间脊不相连或微相连;远端前侧面有一光滑而宽的纵凹为膑面,与膑骨相关节,二侧的脊为内脊和外脊;下端后缘左右二侧膨大部分为内髁、外髁,外髁略高于内髁,二髁之间的深凹为髁间窝。

(15) 胫骨 呈三棱柱状,习称“正骨”。骨顶端隆突为内髁和外髁,二髁之间有内髁间隆突和外髁间隆突,且后者稍高于前者。骨干上段前侧面的骨脊称胫骨脊,占骨长的1/3,脊上部扩大展成四边形的粗隆,即胫骨粗隆。胫骨下端小,似方形,内侧的垂下突称内髁,呈半圆锥形。骨之底端的关节沟和脊均成矢状方向。骨体较直,上部呈三棱形,向下渐细,端部膨大,胫骨脊明显,脊的上段微凸,下段平直。

(16) 腓骨 俗称“邦骨”,为四肢骨骼中最细长者。上端膨大部分为腓骨头,外侧面有显著的沟状凹陷,并达上缘,内侧有薄而高的小脊,顶端长圆形关节面与胫骨的外髁相关节;下端膨大且厚,构成外髁,其外侧有一较深的外髁沟。骨体较直,外侧缘厚,内侧缘薄,呈刃状。

(17) 髌骨及籽骨 髌骨习称“虎胫”,为籽骨中最大者,形似马鞍。外面观上部呈圆形,宽而厚,不光滑,内侧较外侧稍厚,下部渐窄略薄,微有横凹,尖部向上微翘,中部向二侧横凹。内面关节面光滑,显光泽,略呈圆形,正中部纵突,二侧斜向外,下部平缓,尖部常附有肌腱,质坚体重。另1对籽骨呈颗粒状,体小,圆形,位于股骨外髁后上方。

(18) 后爪骨 由跗骨、蹠骨、趾骨及籽骨组成。跗骨:共7块,排为3列,第1列2块,即胫侧跗骨和腓侧跗骨;第2列1块,为中央跗骨,第3列4块,由内至外依次排列。胫侧跗骨分头、颈和体3部分。头与中央跗骨相关节,其后为颈,颈之后部的体较高,中央有1纵沟为滑车,与胫骨相关节,腹侧有2个关节面,以与腓侧跗骨相关节。腓侧跗骨骨体较长,近前2/3处有2个骨突,突均有卵圆形关节面,以与胫侧跗骨相关节。中央跗骨背面观似扁方形,端面似圆形,上凹下凸,内后侧缘有一向上的突起,全体似勺形。远端与第1、2、3跗骨相关节。第1跗骨:为跗骨中最小者,侧扁,远端与第1蹠骨相关节。第2跗骨:较第1跗骨短而宽,远端与第2蹠骨相关节。第3跗骨:背面观呈类方形,腹侧有一结节状突起,远端与第3蹠骨相关节。第4跗骨:为第3列跗骨中最大者,背面呈长方形,腹面外侧有1条斜向深沟,远端与第4、5跗骨相关节。

② 蹠骨:共5块。第1蹠骨为蹠骨中最小者,呈长三角形,近端与第1跗骨相关节的关节面呈半圆形,斜向前侧。第2蹠骨长柱形,长约为第1蹠骨的4~5倍,骨体稍内弯,近端与第2跗骨相关连的关节面呈长三角形。第3蹠骨比第2蹠骨稍长,骨体较直,近端与第3跗骨相关连的关节面呈正(右爪)反(左)“上”字形。第4蹠骨约与第3蹠骨等长,向掌侧微弯,近端与第4跗骨相关连的关节面为类三角形坡面。第5蹠骨约与第2蹠骨等长。骨体微外弯,近端与第4跗骨相关连的关节面外侧缘呈脊状,脊的中部微凹,前脊低于后脊。

趾骨:12块。第1趾退化消失,第2~5趾均有3节,第3趾最长,第5趾最短,趾节骨形状与前爪相似,仅略短。

籽骨:8块。2~5趾位于蹠、趾关节处各有1对籽骨,形状与前爪相似。

虎骨表面均呈黄白色,细腻而稍呈油润,质坚实而重,干后色微黄白,锯断而骨质细而厚,色泽一致,略有油润光泽。

虎骨横断面:肱骨呈不规则的钝圆四棱形,周围密质骨厚4~9mm。胫骨呈钝圆三角形,密质骨厚4~5mm,中心均有骨髓腔,其周围有较薄的松质骨,骨髓腔约占骨直径的1/3,骨髓形成网状,灰黄色。髌骨的断面呈椭圆形,长径约3.7cm,短径约2cm,无骨髓腔,中间为致密聚集的不规则松质骨,周围有密质骨、软骨组织,气腥。棒骨断面中间空隙约占1/3,骨髓如丝瓜瓤,呈棕黄色,有腥气。

以体重、质坚实、色黄白者为佳。如用毒药杀死,其骨发黑者不可入药。

【显微鉴别】

(1) 胫骨横切面 粘合线板明显,哈氏系统少,间骨板明显,伏氏管少而短。内外骨板间骨单位数(垂直)8~20,内外骨板间视野 (×125) 骨单位数10~34,内外骨板间视野(×100)伏氏管数2~5,哈氏管直径13.51~135.1μm,粘合线9.8μm,间骨板明显,外骨板骨陷窝长7.02~17.55μm,内骨板骨陷窝长5.65~10.53μm。

(2) 肱骨横切面 粘合线极明显,哈氏系统少,间骨板明显,伏氏管少而短。内外骨板间骨单位数(垂直)10~15,内外骨板间视野(×125)骨单位数15~33,内外骨板间视野(×100)伏氏管数2~7,哈氏管直径14~96.6μm,粘合线明显,宽约8.75μm,间骨板明显,外骨板骨陷窝长7. 02~17. 55μm,内骨板骨陷窝长7.02~10.55μm。

【主要成分】 含磷酸钙、蛋白质及活性组织成分。

【理化鉴别】 荧光检查 密质骨用荧光灯照1分钟出现莲瓣白色,4分钟显晴山蓝色。肱骨靠边缘部分有1圈景泰蓝色。松质骨呈沙石黄色。髌骨软骨呈霄蓝色。

【炮制】

(1) 生虎骨块 取原药材,锯成约3cm的长段,用清水浸泡约1周,刮去筋肉,晒干。再劈成长条块,按部位大小分档。

(2) 砂炒虎骨 先将油砂置锅内,大火加热,至砂滑利容易翻动时,投入虎骨块,不断翻动,炒至质酥脆(以能敲断为度),表面呈老黄色时取出,筛去砂。

(3)酒酥虎骨 取砂炒虎骨,加入定量黄酒同入锅内拌,微火加热,至黄酒被药物吸尽,取出,晾干。每100kg虎骨,用黄酒10kg。

(4) 醋酥虎骨 取砂炒虎骨,加入定量米醋同入锅内拌,微火加热,至醋被药物吸尽,取出,晾干。亦可砂炒后趁热将虎骨倒入醋内淬酥后,取出,晒干。每100kg虎骨,用醋15kg。

(5) 制(油)虎骨 取定量植物油,置煮药锅内,用微火加热至油沸腾。随即将生虎骨放入沸油内,翻炸至骨酥黄,显微黄火色,取出,沥去油,轧碎。每100kg虎骨,用油20~30kg。

【饮片鉴别】

(1) 生虎骨块 呈长方形块片或碎块。表面黄白色或类白色,细腻而稍呈油润。质坚实。气微腥,味淡。

(2)砂炒虎骨 形如生虎骨块,表面呈老黄色,质酥脆,略有香气。

(3)酒酥虎骨 形如生虎骨块,略具酒气。

(4) 醋酥虎骨 为黄色或深黄色,体较重。捣碎后,其内髓形成丝络网状。略具醋气。

(5) 制虎骨 形如生虎骨块,表面显微黄色,油性,光泽。质较酥松。微有油气。

【功效】 味辛;性温。祛风定痛,强筋健骨。用于风湿痹痛、脚膝痿软等。

【贮藏】 置通风干燥处,防蛀。

【商品规格】

(1) 历史规格分档 分虎头骨、虎身骨、虎杂骨、虎四腿(四柱)骨、虎胫骨。

(2) 现行规格标志 ①正架虎骨(干货):白色或灰白色,气腥不臭,无残肉,肢体完整的全架虎骨。②虎腿骨(干货):呈长柱形,上端膨大。表面白色或灰黄色,断面灰黄色。质细腻,显有油润,骨髓呈网状。气腥。无残肉。③虎头骨(干货):头骨较圆,吻部短,颅顶骨狭长,略呈菱形,颧骨粗大,无脑髓的净骨(指单收头骨)。④膝盖骨(干货):近圆形,色灰或灰黄。前端厚,后端略薄,外面中部微隆起,二侧较平,不带筋肉。⑤虎群骨(干货):白色或灰黄色。气腥。无残肉(除头骨、腿骨、膝盖骨以外的虎骨)。⑥全虎:全身毛黄褐色,有黑色条状横纹。四肢完正不缺,大小重量不限。

【附注】 易混品、伪品及鉴别要点:

(1) 豹骨(为猫科动物豹Panthera pardus Linnaeus的干燥骨骼) 鉴别特征详见豹骨条。

(2) 熊骨(为熊科动物黑熊Selenarctos thibetanus G. Cuvier的骨骼) 鉴别特征见熊骨条。

(3) 牛骨(为牛科动物黄牛Bos taurus domesticus Gmelin或水牛Bubalus bubalis Linnacus的四肢骨) 肱骨骨体扭曲,无髁上孔,尺骨、桡骨相愈合,尺骨弯曲,掌骨1块,骨体化,另1块明显退化,股骨骨体中央圆柱状,远端呈三棱形,胫骨发育,腓骨退化,蹠骨1个,骨体长,另1个退化,髌骨窄长形,上缘宽,下渐尖,内侧有1大隆起。显微鉴别:胫骨粘合线细,不明显,哈氏系统较密,伏氏管多,多弯曲而延长,呈三叉直线形。内外骨板间骨单位数(垂直,20个视野)25~34,内外骨板间视野(×125)骨单位数(20个视野)34~47,内外骨板间视野(×100)伏氏管数(16个视野)7~16,哈氏管直径10.08~106.26μm,粘合线有时可见,宽2~3μm,间骨板不明显,外骨板骨陷窝长14~21μm,内骨板骨陷窝长10.5~17.5μm。肱骨粘合线可见,哈氏系统多,伏氏管多,常弯曲,三叉直线形。内外骨板间骨单位数(垂直,20个视野)25~41,内外骨板间视野(×125)骨单位数(20个视野)32~59,内外骨板间视野(×100)伏氏管数(16个视野)10~20,哈氏管直径8.75~62.1μm,粘合线少见,宽0.8~1. 5μm,间骨板不明显,外骨板骨陷窝长10.5~17.5μm,内骨板骨陷窝长10.5~14.5μm。

(4) 猪骨(为猪科动物野猪Sus scrofa L.及家猪Sus scrofa domestica Brisson的骨骼) 上颌骨侧面观略呈直角三角形,吻部长而尖,眼眶倒卵圆形。腿骨短而粗,肱骨处无“凤眼”,胫骨三棱柱状,略弯曲。肋骨28条,伪充虎骨多将脚爪去掉部分骨节,末端呈稍平齐四爪骨。断面骨腔宽大,骨质薄显油性,呈污黄色。

(5) 狗骨(为犬科动物狗Canis familiaris Linnaeus的骨骼) 头骨近长卵圆形,多为扁骨(46块组成),肱骨为稍螺旋形,长骨二侧稍扁,尺骨发达比桡骨长,上端粗大。肋骨26条(真肋18条),腕骨7枚,掌骨5枚,指骨5列,仅第1指骨有2个骨节,其他均由3枚骨节组成。断面不平坦,骨腔内网状髓质不明显,显油润。

(6) 牦牛骨(为洞角科动物牦牛Bos grunniens L. 的四肢骨) 较顺直,关节处膨大如球状,一般比虎的四肢骨粗大。表面黄棕色或金黄色,显油润,多带有筋肉。水煮或火烧均有牛腥气味。

(7) 狮骨(为猫科动物狮Panthera leo Linneus的干燥骨骼) 完整的成年狮骨的重量和虎骨的一般重量相同,形态亦甚相似,唯头骨略显扁平,鼻骨正中无显著下陷的沟槽,脑室较粗而不向下低陷,矢状脊亦较虎为细短,全架狮骨的组成与虎骨相同,因而骨骼的块数亦相等。

(8) 驼骨(为驼科动物双峰驼Camelus bactrianus L. 的骨骼) 头骨小而颈骨长,骨骼粗大,比虎骨及豹骨沉重,其骨骼无虎的主要特征。

(9) 鹿角(为鹿科动物梅花鹿Cervus nippon Temminck或马鹿Cervus elaphus L. 的雄鹿已长成骨化的角或毛杠期的鹿茸近骨化去心的伪制品) 呈不规则黄白色的块状,长径1.5~2cm,外表面有皮膜,可剥离。锯断面明显分为2层,外层乳白色,内层浅棕色,2层交界处有1个深棕色环,质坚实。

(10) 猞猁骨(为猫科动物猞猁Lynx lynx Linnaeus的干燥骨骼) 头骨上颌骨侧面观似长椭圆形,大小约为虎上颌骨的1/4;吻部短,垂线超过犬齿基部后缘;眶下孔类似圆形,孔面垂直,内壁斜向内方;鼻骨额突高;前蝶骨前部带形,后部扩大而形不规则;上腭骨后缘中部呈小弧形凹缺,弦远小于二侧弧形凹缺之弦长;腭裂长椭圆形,小不呈平行排列。门齿骨较粗壮,从水平底缘到门齿基部约90°转弯。齿式为:3·1·2·1/3·1·2·1=28。犬齿基部较细,齿尖明显内弯;臼齿近于直立。环椎两翼稍向下外展,横突孔位于翼后缘近腹侧。枢椎棘突前后长约为高的3倍,横突末端之间距小于椎体长度。第3颈椎棘突呈低脊状;自然连接状态下背侧椎间孔较小,纵径不超过棘突基部前后长度1/3。胸椎13;第13节棘突近于直立,高约为椎体长度1/2;棘突后缘基部具三角形浅凹;第11、12节棘突前倾。腰椎椎体细而稍长,长超过宽的1.5倍。尾椎椎体细长,1~3节长大于宽,第7节最长。胸骨柄游离端呈冰刀状;剑突全体压扁,近端不膨大,体小。肩胛骨半圆形;肩胛岗垂直部分直,锋与三角面明显分开,前端稍超过关节盂平面。髁上孔窄长,长约为宽的3倍以上;髁上孔带宽约为孔宽的2倍。尺骨骨体外侧上部侧沟明显,下部侧沟不明显。桡骨结节高于小头;小窝头为椭圆形凹。股骨头与大转子等高。膑骨呈半长卵形;尖部长度不超过膑面纵径的1/2;膑面纵径大于横径,上缘翘起;背面下部无横凹,不偏斜。腓骨小脊薄锐而低;外髁沟深,内侧之关节面与骨体平行。

(11) 原猫骨(为猫科动物金猫Profelis temmincki Vigors et Horsfield的骨骼) 头骨颅基长在17cm以下,额脊、矢状脊不明显,仅在颅顶后部微突。脑室圆而高,其宽度为二颧弓之间距离的2/3,眶前孔下部向外倾斜。肩胛骨长13cm以下,脊柱缘呈弧形,后1/4处无下凹,无喙突。肱骨髁间沟浅,大结节低圆,大结节脊不显著或无,大结节前侧面有“V”形深凹,骨长在17cm以下。尺骨长16cm以下,肘突下缘至尺骨结节前缘的距离小于半月切迹的高度,颈突外侧缘与骨干表面在一直线上,桡关节面向后缩于骨干表面内。桡骨颈突呈钝圆锥状,角状突和尺骨切迹皆不显著,骨之上下两端有环状凹陷纹。股骨大转子低于股骨头,转间脊不连接于小转子下端;外髁外侧缘无深凹;上、下端骨干呈圆形;膑面呈“U”形且微凹;骨长19cm以下。胫骨粗隆呈类圆形,关节突出于四周骨面,粗隆外侧无深凹,骨干后缘较直;骨长18cm以下。腓骨长16cm以下,中部侧面不呈镰刀状,腓骨头关节面占上端宽度90%以下,关节面斜向内缘且呈微凹,内髁呈圆锥状,骨干中部和上部二侧侧扁。