三、附红细胞体病

犬、猫附红细胞体病是由不同附红细胞体引起的一种以贫血和黄疸为特征的传染病。本病在世界分布广泛,在马属动物、反刍动物(牛、羊、鹿)、猪、犬、猫、兔、狐、小鼠中都存在。在我国也广泛存在,犬、猫附红细胞体病近年来时有发生,应引起重视。

本病又称无形体病,旧称边虫病或原虫病。

[病原] 本病病原属立克次氏体目、无形体科、附红细胞属成员。附红细胞体已发现有14个种,无固定形态,宿主特异性十分强,如犬主要只感染犬附红细胞体,猫主要感染温氏附红细胞体和猫附红细胞体,感染猪的是猪附红细胞体等。

本菌大小为0.3~2.5mm,常见的呈环形或半月形,也有的呈点状或类圆形,附在红细胞表面上的呈单个或双排列,通常寄生于细胞内的有1~3个,也有游离于血浆中的。本菌对苯胺色素着色良好,革兰氏染色阴性,姬姆萨染色呈淡红或淡紫色。菌在动物红细胞上以二分裂及出芽分裂方式增殖。

本菌为细胞内寄生菌,在动物体内和鸡胚卵黄囊接种及细胞培养中能生长繁殖,在普通培养基中不能生长繁殖。

本菌对化学药品、干燥的抵抗力弱,在加有枸橼酸钠的抗凝血中,于5℃可保存15天,在脱纤血中置-30℃时可保持感染力83天,冻干保存可存活2年。菌对广谱抗生素敏感。

[流行病学] 易感动物比较广泛,马属动物、反刍兽、狐、兔、犬、猫、猪、小鼠等均易感,人也感染。本病多发生、流行于热带、亚热带地区,春秋温热季节多见,寒冷季节自然平息。病的发生流行与吸血节肢动物孳生、活动有关,蜱、虱、蚤、蚊等节肢动物是病的主要传播媒介。患病的和不显性感染的犬、猫等则是主要的传染源,其血液经节肢动物叮咬或各种途径(静脉、肌肉、皮下或腹腔注射)均能使健康动物感染发病。因此,注射器具和外科手术器械等消毒不严,又是本病广泛传播的重要因素。此外,临床治愈犬、猫可长期带菌,而成为传染源,母犬、猫还可经胎盘、子宫感染仔犬、猫。

[临床症状] 潜伏期3~10天。病初仅见食欲稍差,精神沉郁,随后食欲废绝,出现呕吐,下痢甚至便血,体温升高到39℃以上,呼吸困难,可视粘膜先苍白后黄染,严重的甚至出现皮肤发黄和黄尿。血液红细胞数明显下降。急性病例病程约1周左右,转归多死亡。慢性病例则发育迟缓,病愈后长期带菌。

[剖检变化] 特征性的肉眼病变是黄染和贫血。尸体粘膜、浆膜和脏器显著黄染,多数呈泛发性黄疸。血液稀薄呈水样,胸腹腔积液,心包积液。肝脏肿大,呈土黄色,明显黄染,胆囊充盈;脾脏肿大质软; 淋巴结肿胀,多汁,发黄; 肾肿大,有卡他性出血性肠炎病变。

[诊断] 根据临床、剖检所见的贫血和黄疸等特征可以做出初步诊断,确诊仍应依赖实验室特异性检查。

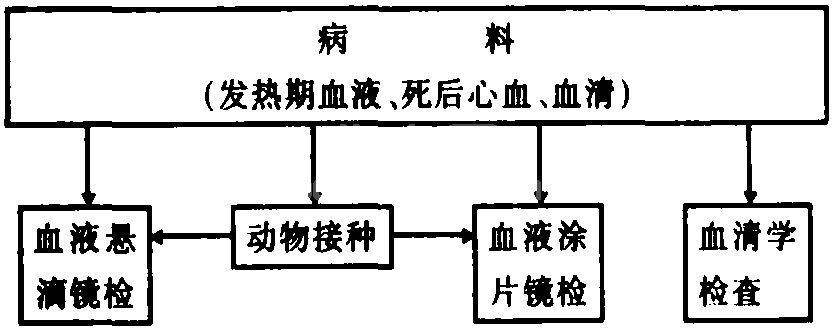

(1)病料采取与实验室检查程序 采取可疑病例生前发热期的血液,以及死后的心血和血清等作为病料标本。实验室检查程序见图3-5-2。

图3-5-2 附红细胞体病实验室检查程序

(2)血液悬滴镜检 取血液(静脉血或心血)1滴置于载玻片上,加1滴灭菌生理盐水,盖上盖玻片,在暗视野显微镜下可见到附着在红细胞上的菌体,也可见到游离的呈扭曲、翻滚运动的菌体,数量有多有少不等。在高倍镜下也可见到菌体。

(3)涂片镜检 取血液做涂片,按常规固定后用姬姆萨染色液染色,镜检可见到附着于红细胞表面的呈淡紫色的菌体。

(4)动物接种 取血液病料接种小鼠的腹腔、鸡胚的卵黄囊或细胞单层,以观察发病、死亡或细胞病变等判定。通常感染小鼠多在2~3天后发病死亡;感染鸡胚出现病变、死亡;感染细胞出现细胞病变(CPE)。

(5)血清学检查 取血清标本检测特异性抗体,常用的有间接血凝试验和补体结合试验,前者具有灵敏、简便等优点,而且可检出保菌者;后者检出率较低;且不能检出带菌者。

[治疗] 治疗药物较多,诸如砷制剂、四环素、土霉素、黄色素、血虫净和阿维菌素等均有较好的效果。

(1)新胂凡纳明,每千克体重注射15~45mg,24小时内附红细胞体即从血液中消失。

(2)四环素、土霉素,按每千克体重肌肉注射3~10mg,在6分钟后菌体即从血液中消失。

(3)阿维菌素,每千克体重皮下注射0.3mg,5天后重复1次。

(4)对来自污染群或地区的犬、猫,可在1~2日龄时用土霉素10~25mg,铁葡聚糖150~200mg静脉注射,在2周龄时再重复1次,可达到防止扩散传播的目的。

[预防措施] 重点在于切实做好日常的卫生防疫工作,诸如坚持杀虫灭鼠工作;强化医疗器械的消毒灭菌工作; 尽量减少应激的发生等。对受威胁或污染群或地区的犬、猫,也可于每千克饲料中添加48mg金霉素拌匀后喂给,或者于每升水中添加50mg金霉素混匀后饮服,以进行药物预防和治疗。