一、蛔虫病

蛔虫病是宠物常见的寄生虫病,分布全国各地。经常大量寄生,引起幼龄宠物发育受阻,生长缓慢,严重时引起死亡。常见有三种蛔虫,犬弓首蛔虫、猫弓首蛔虫和狮弓首蛔虫。犬弓首蛔虫寄生于犬、猫、狐等食肉动物小肠,猫弓首蛔虫寄生于猫科动物的小肠,狮弓首蛔虫寄生于犬、猫等宠物的小肠。

(一)虫体特征

1.犬弓首蛔虫:虫体浅黄色,头端有三片唇,缺口腔,食道简单,食道与肠管连接处有一小胃,虫体有狭长的颈翼膜,头部向腹面弯曲。雄虫长50~110毫米,尾端弯曲,有尾翼膜,尾尖有圆锥状突起物,有两根交合刺。雌虫长90~180毫米,尾端直,阴门开口子虫体的前半部。

2.猫弓首蛔虫:头端颈翼膜宽而短,两翼展开,使虫体前端如同箭头状。雄虫长30~60毫米,雌虫长40~100毫米。

3.狮弓首蛔虫:虫体头瑞向背侧弯曲,食道与肠管连接处无小胃构造。颈翼膜狭长,两侧对称并有横纹。有三片近似长圆形的唇片。雄虫长35~70毫米,无尾翼膜,有肛前乳突21~28对,肛后乳突5对。雌虫长30~100毫米,阴门开口于前1/3与中1/3交界处,尾直而尖细。

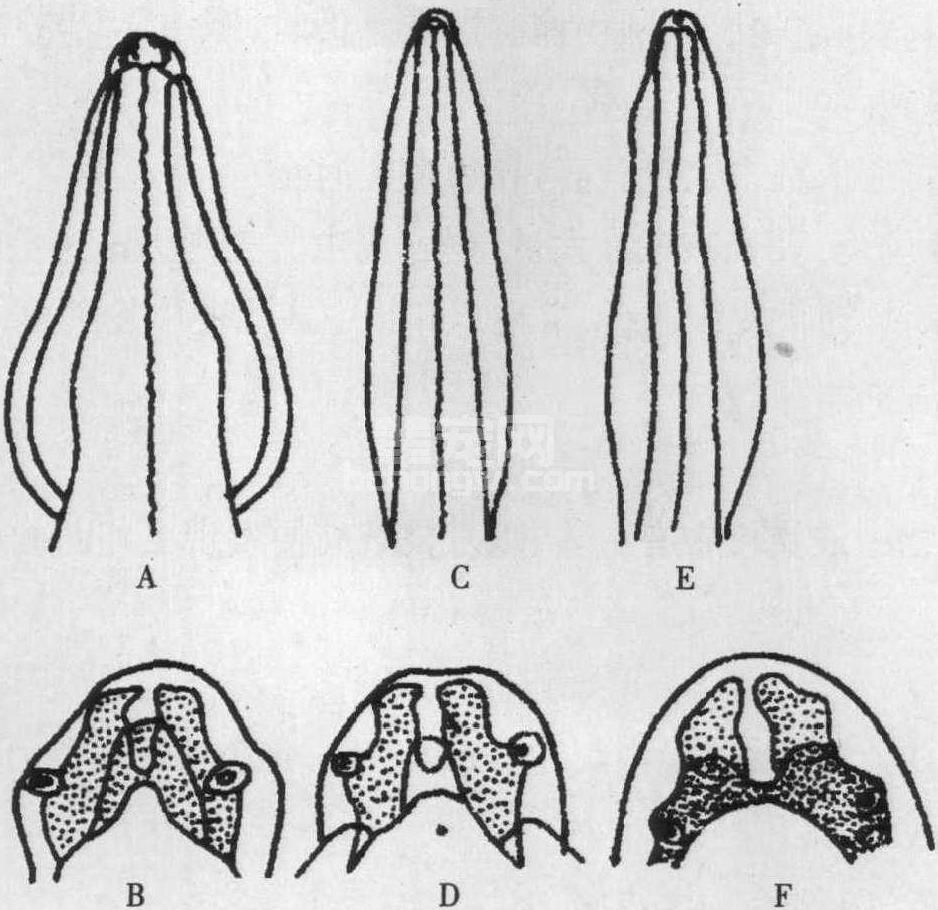

图5-2 宠物蛔虫前部及头端

A、B.猫弓首蛔虫 C、D.犬弓首蛔虫 E、F.狮弓蛔虫

(二)生活史

1.犬弓首蛔虫

犬弓首蛔虫卵随粪便排出体外,在适宜的条件下,发育为感染性虫卵。几周龄至三月龄以内的仔犬,吞食了感染性虫卵后,在肠内孵出幼虫,幼虫经血流到达肝脏、再到肺脏,经肺泡、支气管、气管到咽部,随吞咽重新入胃,到小肠内发育为成虫。

年龄较大的犬感染后,幼虫多随血流到全身各组织器官内形成包囊。幼虫在包囊内生活,但不进行发育,若被其他食肉动物吞食,幼虫仍可发育为成虫。

感染性虫卵被成年母犬吞食后,幼虫也在组织器官中形成包囊。当母犬怀孕后,幼虫被激活,移行到胎儿体内引起胎内感染。胎儿出生后,幼虫移行至胎儿胃肠道发育为成虫。

另外新生仔犬还可通过初乳获得感染,感染后幼虫直接在小肠中发育为成虫。

2.猫弓首蛔虫

猫弓首蛔虫的发育史与犬弓首蛔虫相似,但未见胎内感染。虫卵随粪便排出体外,发育为感染性虫卵,猫吞食感染性虫卵后,幼虫在小肠内逸出,钻入肠壁,随血流经肺、气管、咽,重新回到小肠,发育为成虫。如果感染性虫卵被蚯蚓、鸟类、啮齿类动物吞食,幼虫在它们体内各组织中形成包囊,但不进行发育,当猫吃到这些动物后而被感染,包囊被消化,幼虫逸出,在小肠内发育为成虫。

3.狮弓首蛔虫

虫卵随粪便排出体外,在适宜的条件下,发育为感染性虫卵,被犬等吞食后,幼虫在小肠内逸出,钻入肠壁内发育后返回肠腔经3~4周发育为成虫。

(三)致病作用和症状

感染初期,幼虫在宿主体内移行时,损伤肠壁、肺组织,引起肠炎和蛔虫性肺炎。

蛔虫有运动的习性,特别是当宿主发热、饥饿或饲料成分改变等因素的刺激下,运动更为剧烈,有时进入胃、胆管、胰管内,引起呕吐、剧烈疼痛。严重感染时,蛔虫集结成团,常阻塞肠管,或发生肠扭转、套叠,甚至发生肠穿孔。

蛔虫在小肠内寄生,可夺取宿主大量营养,导致宿主消瘦、营养不良。

幼虫移行引起蛔虫性肺炎,表现咳嗽。大量感染(成虫),表现为渐进性消瘦,食欲不振、异嗜,先下痢后便秘,腹部膨大。幼龄动物发育迟缓,常在呕吐物中或粪便中发现虫体。当虫体进入胆道等处或阻塞肠管时,出现剧烈腹痛。

(四)诊断

根据临床症状,呕吐物中或粪便中有虫体,以及检查粪便发现虫卵而确诊。

(五)防治

1.治疗

驱蛔灵,每公斤体重100毫克,一次内服,对成虫有效。每公斤体重200毫克,可驱除1~2周龄小犬体内未成熟蛔虫。

左旋咪唑,每公斤体重10毫克一次内服。

丙硫咪唑,每千克体重10mg,1次口服。

伊维菌素,每千克体重0.3mg,1次皮下注射。

2.预防

保持宠物圈舍,及其食槽、食物的清洁卫生。及时清除粪便,对粪便进行堆集发酵,以杀灭虫体、虫卵。对宠物进行定期驱虫,幼龄动物治疗时,同时应对哺乳的母兽进行驱虫。