十六、犬猝死症

犬猝死症是由产气荚膜梭菌 (C.perfringens)引起的人畜共患病种之一,是20世纪80年代以来在我国出现的动物猝死症中的一种。病的特征是: 发病急、死亡快、死亡率高,器官组织出血性败血症变化。动物猝死病已在全国20多个省市地区发生,应引起重视。

[病原] 产气荚膜梭菌又称魏氏梭菌,为厌氧性粗大杆菌。革兰氏染色阳性,呈单个或双链,无鞭毛不运动,在动物体内能形成荚膜。芽胞卵圆形,位于菌体中央或亚中央。

本菌在Zeissler血液琼脂培养基上长成圆形隆起、光滑、灰白色的纽扣状、不透明菌落,多数菌落有溶血双环,内环为透明的β溶血圈,外环较暗为α溶血圈。在厌气肉肝汤中37℃培养很快出现一致性浑浊,产生大量恶臭气体。在牛乳培养基上呈强烈发酵反应。

本菌依据产生毒素的不同,分为A、B、C、D、E、F6个型,侵害犬的多为A型产气荚膜梭菌。A型产气荚膜梭菌主要产生α毒素,具有坏死、溶血和致死作用。本菌生化特性为:分解葡萄糖、麦芽糖、乳糖、蔗糖、海藻糖、淀粉、鼠李糖、果糖、棉子糖、木糖、蕈糖、山梨醇、肌醇,产酸产气; 木杨苷、甘露醇、靛基质阴性; 明胶液化、卵磷脂酶、硝酸盐还原、H2S试验阳性。

本菌广泛存在于土壤、污水和人、动物肠道中,芽胞抵抗力强,长期存在于外界环境中,随着外环境的持续污染、破坏,不断地扩散传播。

[流行病学] 几乎各种哺乳动物均易感,家养的、驯养的 (犬、猫、兔、貂、狐、貉、鹿、麝鼠等) 和野生观赏的 (大熊猫等) 动物均感染,人也能感染发生坏死性肠炎。在不同年龄、品种、季节均可发生,呈散发或区域性流行。在我国一些肉食犬、宠物犬、军警犬场 (基地)和养犬户中多次发生、流行过,损失惨重。

据报道 (褚美芬等,2004),浙江一地区在短短的1个月内就病死牛26头 (占牛总数18.2%,奶牛、水牛、黄牛)、犬22只、羊1只。

本病主要通过消化道或皮肤、黏膜损伤进入动物体,饲养管理不良、环境卫生恶劣等均是诱发的原因。

[症状] 很少见到前驱症状,多突然发病,出现突然不食,乱窜乱撞,狂叫,转圈,倒地呻吟,四肢划动,口吐白沫,呼吸困难,大小便失禁,痉挛、抽搐,继而沉郁,有的腹泻,可视黏膜发绀。病犬多在发病后数小时内死亡,快的仅数十分钟,死亡率100%。

[剖检变化] 可见胸腔积液,肺充血、出血、水肿,气管、支气管内有泡沫液体; 腹水增量,呈黄色,小肠充气,浆膜出血,空肠与回肠内充满胶冻状液,肠黏膜出血溃烂,大肠黏膜脱落有溃疡灶; 胃黏膜充血、脱落; 肝脏肿大有出血、质脆易碎; 肾肿大,有出血坏死灶。

[诊断] 根据流行特点、症状和剖检特征可以作出初步诊断,确诊应由实验室检查结果作出。

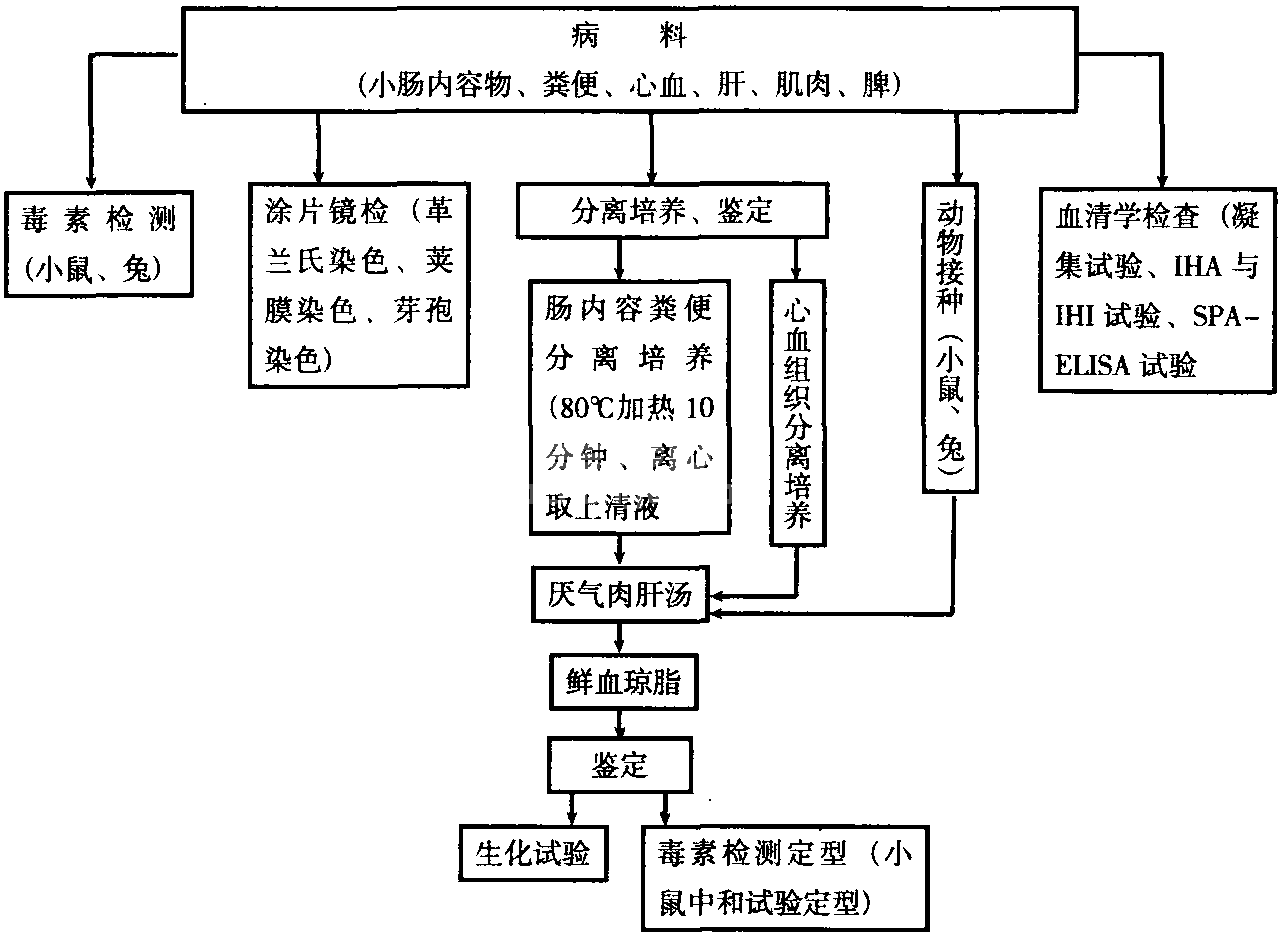

(1) 病料采取与实验室检查程序。采取心血、空肠与回肠内容物、肝脏、脾脏、粪便等病料供实验室检查用,检查程序见图3-3-16。

(2) 涂片染色镜检。取病料常规制片、染色,镜检可见到细菌特征。

(3) 分离培养。取粪便、肠内容物作加热处理后的上清液与组织和液体病料同时接种厌气肉肝汤、鲜血琼脂培养基,37℃培养20~24小时。取纯分离物作生化试验进行鉴定和血清型定型。

在细菌分离培养中,有84.6%的病牛病料和72.7%的病犬病料可分离到产气荚膜梭菌。

(4) 动物接种。取病料,培养物接种小鼠、家兔进行发病和毒力检查。

(5) 血清学检查。主要应用凝集试验、中和试验和SPA-ELISA试验等方法,效果均好。

图3-3-16 犬猝死症实验室检查程序

[治疗] 抗生素、磺胺类等药物均无治疗效果。在早期用抗血清治疗,按每千克体重2~3ml,效果较好,可获得80%以上的治愈率。

[预防] 防制病的发生、流行的重要措施有: ①切实做好平时的检疫、卫生、消毒、防疫等工作,严禁疫区动物进出; ②病死动物一律进行无害化处理; ③疫区实施强制免疫接种,目前已有多种灭活疫苗供应,诸如产气荚膜梭菌灭活苗、产气荚膜梭菌—巴氏杆菌二联苗等,既可用于紧急接种,也可用于预防接种,效果均好。免疫程序为犬首次肌肉注射2ml,间隔2周再注射3~4ml; 兔的剂量减半,免疫期6~8个月。