二、旋毛虫病

猪旋毛虫病是由毛形科、毛形属的旋毛虫寄生于猪等动物体内所引起的疾病。成虫寄生于小肠,幼虫寄生于各部肌肉。人也可感染,它是一种重要的人畜共患寄生虫病,是目前猪宰后检疫的一个重要项目。

(一)虫体特征

1.成虫,又叫肠型旋毛虫。是一种小型线虫,前部较细,后部较粗,前部为食道部,食道的前部无食道腺围绕,其后部全被一列相连的食道腺细胞所包围。雄虫长1.4~1.6毫米,尾部无交合伞和交合刺,有两个耳状交配叶。雌虫长3~4毫米,阴门位于食道部中央。胎生,直接产下幼虫。

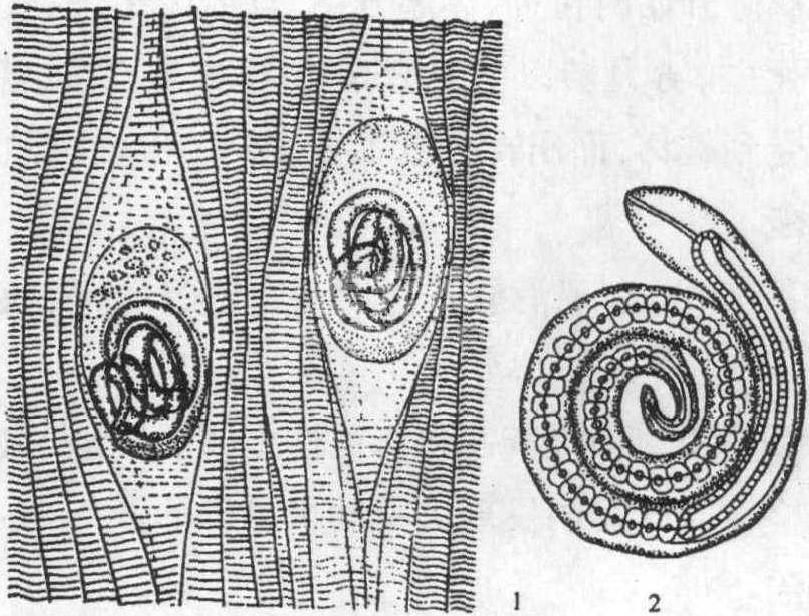

2.幼虫,又叫肌旄毛虫,寄生于肌纤维之间,长达1毫米左右,幼虫卷曲并形成包囊。包囊呈圆形、椭圆形或梭形,长约0.5~0.8毫米。

图2-11 旋毛虫成虫

1.雌虫2.雄虫

图2-12 旋毛虫幼虫

1.肌肉中包囊2.幼虫

(二)生活史

旋毛虫的发育史比较特殊,成虫和幼虫寄生于同一宿主体内,即终末宿主和中间宿主都是同一个动物,虫体不需要在外界发育,但要开始下一次发育则必须更换宿主。

成虫寄生于猪、狗、人、鼠类等小肠内。雌雄交配后,雄虫死亡。雌虫钻入肠腺或黏膜下的淋巴间隙中产出幼虫,幼虫产于黏膜中,有时可以直接将幼虫产于淋巴管和肠绒毛的乳糜管中。每条雌虫一生可产生出一至两万条幼虫。新产出的幼虫除少数附于黏膜表面可由肠腔排出体外,绝大多数在黏膜内侵入淋巴管和小静脉,经小循环至体循环,随血流到全身各部肌肉、组织和器官,但只有到横纹肌的幼虫才能继续发育。感染后三周开始形成包囊,7~8周后幼虫在包囊内开始呈螺旋状盘曲,此时幼虫已具有感染力。6个月后包囊开始钙化,只有钙化到虫体时,虫体才死亡,否则可长期生存。

当另外一个宿主吞食了含有感染性幼虫的包囊后,经胃液和肠液的消化作用,幼虫自囊内逸出,钻进小肠黏膜内发育为成虫,开始下一次发育。

(三)流行病学

1.旋毛虫的宿主动物种类繁多,据目前统计,世界上有包括人、猪、犬、鼠等多种动物。这些动物分布又比较广泛,因而造成本病的广泛流行。

2.幼虫的抵抗力强,在-12℃条件下可活57天,高温70℃方能杀死包囊内的幼虫,盐渍和熏制品只能杀死表层包囊里的幼虫,不能杀死深层肌肉里的幼虫。

3.猪的感染,与鼠类有关。鼠吃了病猪肉而感染,猪吞食死鼠又获感染,而鼠常因相互残食才被感染,一旦有旋毛虫侵入鼠群,则能长期在鼠群中平行感染。

4.犬的感染,也与鼠类有关。犬也有食死鼠的习惯。另外,犬也可吃到病猪肉而感染。有些地区犬旋毛虫的感染率很高,而且犬的活动范围大,所以犬在本病流行上也起重要作用。

5.人的感染,个别地区人有吃生肉或未全熟的肉,吞食了含有幼虫的包囊而感染。同时,也与肉品卫生检验制度不严有关,使一些含有幼虫的猪肉和狗肉上市,增加了人的感染机会。

(四)症状

旋毛虫对人危害较大,严重感染可造成死亡。对猪和其他动物致病力较轻。

猪感染时往往不显病状,严重感染时,初期有食欲不振、呕吐和腹泻病状;随后出现肌肉疼痛、步伐僵硬,呼吸和吞咽亦有不同程度的障碍,有时眼睑、四肢水肿,很少死亡,病状可自行恢复。

人的旋毛虫病病状明显。成虫侵入肠黏膜时引起肠炎,严重时带血性腹泻。幼虫进入肌肉,特征为急性肌炎,发热和肌肉疼痛;同时出现吞咽、咀嚼、行走和呼吸困难;眼睑水肿,食欲不振,极度消瘦。严重感染时多因呼吸肌麻痹、心肌及其他脏器的病变和毒素的刺激而引起死亡。

(五)诊断

生前诊断比较困难,可用免疫学诊断法,其中酶联免疫吸附试验效果较好。

动物旋毛虫病的诊断主靠宰后取肌肉压片或消化法检查,发现旋毛虫确诊。具体方法见第八章。

(六)防治

1.治疗

动物很少治疗,如治疗可用甲苯咪唑、氟苯咪唑、丙硫咪唑等。

2.预防

(1)改变人吃生肉的习惯,同时不用未经处理的剩菜饭等喂猪、犬、猫等。更不要用生肉喂犬、猫。

(2)加强兽医卫生监督检验作用,杜绝或减少含旋毛虫的肉上市。一经发现病肉,要严格按检疫规定处理。

(3)鼠类在传播本病上居重要的地位,不但鼠旋毛虫的感染率高,而且猪舍内多有老鼠存在,所以要加强灭鼠工作。