一、球虫病

鸡球虫病是一种全球性的原虫病,世界各地普遍发生,是集约化养鸡业最为多发、危害严重且防治困难的疾病之一,是对鸡危害最严重的寄生虫病,也是所有动物疾病中经济损失最严重的疾病之一,目前已被美国农业部列为对禽类危害最严重的五大疾病之一。

★ 概述

鸡球虫病是由艾美耳球虫在鸡的小肠或盲肠内繁殖引起的肠道组织损害、出血而导致鸡急性死亡的一种常见原虫病。我国主要有9种艾美耳球虫,分别为:柔嫩艾美耳球虫、毒害艾美耳球虫、堆形艾美耳球虫、变位艾美耳球虫、巨型艾美耳球虫、哈氏艾美耳球虫、布氏艾美耳球虫、和缓艾美耳球虫及早熟艾美耳球虫,危害最严重的是柔嫩艾美耳球虫和毒害艾美耳球虫。本书主要介绍柔嫩艾美耳球虫和毒害艾美耳球虫。

柔嫩艾美耳球虫:寄生于盲肠及附近肠道上皮细胞内,致病力强,危害大。卵囊较大,为宽卵圆形或椭圆形,卵囊呈淡褐色,卵囊壁为淡黄绿色。潜伏期为5天。

毒害艾美耳球虫:裂殖生殖在小肠段上皮细胞内,配子生殖在盲肠上皮细胞内,危害大。卵囊中等大小,卵圆形。潜伏期为6天。

★ 球虫生活史

球虫病引起的血便

球虫属直接发育型,不需要中间宿主,分为裂殖生殖、配子生殖和孢子生殖3个阶段,前两个阶段在动物体内进行,后一个阶段在体外进行。卵囊随粪便排出体外,在适合的温度、湿度条件下,发育成孢子化卵囊,每个孢子化卵囊内有4个孢子囊,每个孢子囊内有2个子孢子。成熟的卵囊有感染性。鸡吞食有感染性卵囊后,在肌胃和小肠里破裂,子孢子逸出,随即侵入肠壁上皮细胞内吸取营养,发育成熟为裂殖体,此发育阶段称滋养体。裂殖体以裂殖生殖(无性生殖)的方式进行分裂,成为第一代裂殖子。一般在宿主感染后3天,裂殖子再进入上皮细胞,重复着滋养体→裂殖体→裂殖子,成为第二代裂殖子。第二代裂殖子部分进入上皮细胞,进行第三代裂殖体增殖,多数转入配子生殖阶段(有性生殖)。在进入新的上皮细胞之后,发育成雌雄配子体,雌配子体发育成大配子,雄配子体经细胞核反复分裂,形成大量的小配子。雌雄配子结合形成合子,发育为卵囊。卵囊随粪便排出体外,重复上述过程。从感染性卵囊进入鸡体内,至新一代卵囊排出体外需4~10天。各球虫生活史虽有差异,但一般如此。

卵囊对外界的抵抗力极强,常规的消毒剂杀灭效果无效。但是有些消毒药水如10%的氨水,作用时间长(45分钟以上)时,可以杀灭卵囊。在合适的温度、湿度和氧气条件下,经过18~30小时发育为孢子化卵囊,但低温、高温和干燥均会延迟卵囊的孢子化过程,有时会杀死卵囊。

★ 流行特点

鸡球虫是宿主特异性和寄生部位特异性都很强的原虫,鸡是各种鸡球虫的唯一宿主,所有日龄和品种的鸡都有易感性。

各种球虫致病性不同,以柔嫩艾美耳球虫致病性最强,其次为毒害艾美耳球虫,但一般情况下多为2种以上球虫混合感染。

球虫病一般暴发于3~6周龄的雏鸡,2周龄以内的雏鸡很少发病,毒害艾美耳球虫常危害8~18周龄的鸡。

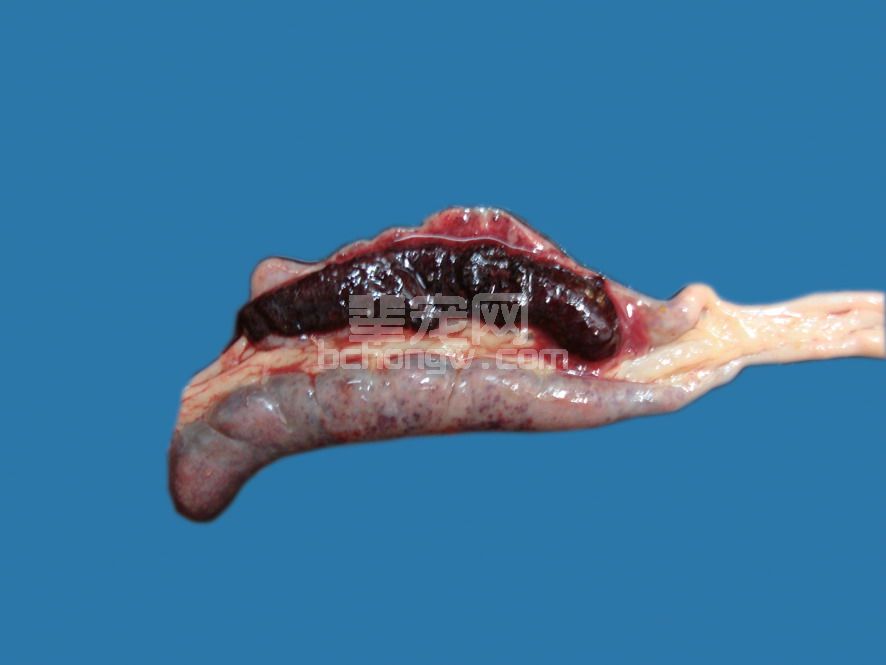

盲肠球虫病:病鸡盲肠内充满血凝块

传染源:病鸡、带虫鸡是本病的传染源。

传播途径:鸡通过摄入有活力的孢子化卵囊遭受感染。

诱发因素:饲养管理条件不良(如拥挤、潮湿或卫生条件恶劣)、营养缺乏、马立克病、传染性法氏囊病、传染性贫血病等均能诱发本病,若和大肠杆菌病、支原体病混合感染则死亡率增高。

★ 临床症状

● 急性型

多由柔嫩艾美耳球虫引发。病鸡表现为精神不振,冠、肉髯苍白,羽毛松乱,缩颈,眼紧闭,呆立或喜卧,不食,渴欲增加;拉稀,排暗红色或巧克力色血便,有的带鲜血,消瘦。发病后第4~5天开始死亡,耐过鸡生长缓慢,产蛋受影响。

● 慢性型

多为小肠球虫病,由毒害艾美耳球虫或几种球虫混合感染。症状轻,病程长,可达数周或数月,病鸡间歇性腹泻,贫血,消瘦,多排混有灰白色黏液的稀粪,最终衰竭死亡。

★ 病理变化

● 盲肠球虫病

可见盲肠肿大数倍,暗红色,肠壁增厚,肠腔内充满血样物质或血凝块,病程长时可见盲肠内有暗红色干酪样物。

盲肠球虫病:病鸡盲肠内有暗红色内容物

● 小肠球虫病

可见小肠肠壁肿胀增厚,广泛充血、出血;或黏膜苍白,有白色斑状坏死灶;肠腔内有带血黏液,或豆渣样坏死物;浆膜有小出血点或小白点或白圆斑。

★ 诊断

对于急性型球虫病根据鸡群拉血便、盲肠出血、小肠有点状出血点与白色坏死灶就可以作出明确诊断。对于慢性型球虫病可用饱和食盐水漂浮法和直接涂片法检查粪便中的卵囊。

正确的诊断必须根据粪便检查、临床症状、流行病学调查和病理变化等多方面的因素加以综合判断。根据病变位置、特征和卵囊的大小、特征、形状等可初步鉴定虫种。尤其注意的是要做好9种艾美耳球虫的鉴别诊断。

柔嫩艾美耳球虫:寄生于盲肠,盲肠两侧显著肿大,外观紫红色,肠腔内充满凝固性血块,肠壁变厚。

毒害艾美耳球虫:寄生于小肠前段和中段,肠黏膜有白点和出血点、坏死点,肠腔内有出血性内容物。

小肠球虫病:外观病鸡肠壁有较多的出血点

布氏艾美耳球虫:寄生于回肠及小肠后段,黏液性出血性肠炎,凝固性坏死。

巨型艾美耳球虫:寄生于小肠中段、后段及前段,肠壁变厚,有黏液性出血性渗出物和淤斑。

堆形艾美耳球虫:寄生于十二指肠及小肠前段,肠黏膜有横纹状白斑,外观呈梯状,并有卡他性渗出物,肠壁增厚。

哈氏艾美耳球虫:寄生于十二指肠,十二指肠有针头状出血点。

变位艾美耳球虫:寄生于十二指肠及小肠前段,肠壁可见含有卵囊的圆形斑点,肠壁增厚。

和缓艾美耳球虫:寄生于十二指肠及小肠前段,有黏液性渗出物,无损害可见。

早熟艾美耳球虫:寄生于十二指肠及小肠前段,有黏液性渗出物,无损害可见。

★ 防治要点

● 综合措施

小肠球虫病:病鸡小肠黏膜可见明显的出血点

做好卫生管理和环境的彻底消毒,合理搭配日粮,保持舍内通风,注意饲养密度是预防本病的主要环节。球虫卵囊必须在外界环境中进行孢子化生殖(鸡1天)后才具感染性,可通过卫生管理和及时消毒来防治球虫病。根据球虫传播特点,及时清除粪便并作高温处理,清洗笼具、饲槽、水具等措施是预防球虫病的关键。而制定“生物安全保障”体系并切实贯彻执行,是防治本病发生的根本措施。

● 免疫接种

目前可供使用的疫苗分为两类,即强毒株球虫苗和弱毒株球虫苗,不论哪种疫苗都不能用于紧急接种。目前强毒株的球虫苗用于种鸡和后备鸡,而弱毒株的球虫苗用于肉鸡。球虫苗可经滴口、混饲、混饮(悬浮剂)或粗粒气雾接种。

实际进行接种时,接种前后不得用抗球虫药,也不可应用影响免疫的药物(地塞米松等)及影响球虫发育的药物(磺胺药、四环素等)。

● 药物防治

目前要控制球虫病,仍首推使用药物,因为药物防治球虫病方便、有效,适合大规模使用,能达到理想的防治效果。在使用药物防治的时候,可以采用轮换用药、穿梭用药和联合用药的原则,根据峰期合理地选择药物并掌握确切的用量。发病后一般使用磺胺类药物进行治疗,常用的药物有磺胺类,如磺胺二甲基嘧啶、磺胺喹 啉、磺胺氯吡嗪钠等,按一定比例混入饲料或饮水给药;盐酸氨丙啉按0.012%~0.024%混入饮水,连用3天;百球清按0.002 5%混入饮水,连用3天。

啉、磺胺氯吡嗪钠等,按一定比例混入饲料或饮水给药;盐酸氨丙啉按0.012%~0.024%混入饮水,连用3天;百球清按0.002 5%混入饮水,连用3天。