1. 外伤或破坏性血小板减少

概述 这是一种最常见、最重要的引发血小板减少的病因,临床上有明显出血症状。

病因学 免疫介导性损伤是最常见的病因。雌犬易发,在猫也有报道。埃利希氏体等立克次体病原可能引起免疫介导性破坏。引起犬免疫介导性血小板减少的肿瘤主要有:乳腺癌、肥大细胞瘤、血管肉瘤、鼻腺癌、纤维肉瘤及淋巴增生性失调。引起免疫性血小板破坏的药物有大剂量的抗微生物药、抗炎因子、心血管药及抗惊厥药。

消毒活犬瘟热病毒疫苗免疫后的1周内,可能引起血小板减少。

病理生理学 抗体直接作用于血小板细胞表面的抗原决定基上,导致原发性或主动免疫性血小板减少。继发性免疫介导性血小板减少是由于抗原或免疫复合物产生的抗体被细胞表面吸收所致。抗原涉及一些传染性因素、肿瘤、药物等。立克次体可能是通过增加消耗或出现抗血小板抗体引起血小板减少。疫苗引起的血小板减少的致病机制还不清楚,可能与免疫损伤有关。

循环血小板减少与埃利希氏体感染有关,2周的循环过程中,细胞数目减少直接引起血小板损伤。

临床症状 黏膜或皮肤上有出血点或出血斑是血小板减少最常见的症状(图6.63和图6.64)。血小板减少发生时,还常见鼻出血、肠出血引起的黑粪、血尿、眼前房出血、静脉注射部位出血时间延长及创伤(图6.65),这些情况可能与传染病、肿瘤形成或脾肿大有关。

鉴别诊断 应与弥漫性血管内凝血(DIC),血细胞生成性肿瘤,骨髓发育不良综合征,再生障碍性贫血,先天性血小板减少症及脾脏血量净增引起的血小板减少等疾病相鉴别。

诊断 埃利希氏体病可根据有蜱的暴露史及血清学阳性试验进行诊断。急性犬埃利希氏体感染时,骨髓检查说明有巨核细胞性血浆过多现象出现。

骨髓中出现巨核细胞性增生现象有助于免疫介导性血小板破坏的诊断。其他试验使用患病犬的血清和健康犬的血小板进行间接ELISA试验,其敏感性不是很高。对巨核细胞抗体使用直接免疫荧光法具有诊断性,但报道其敏感性只有50%。酶联免疫吸附试验和使用流体细胞仪都不能对抗血小板抗体进行有用的检测。治疗的反应具有诊断性。

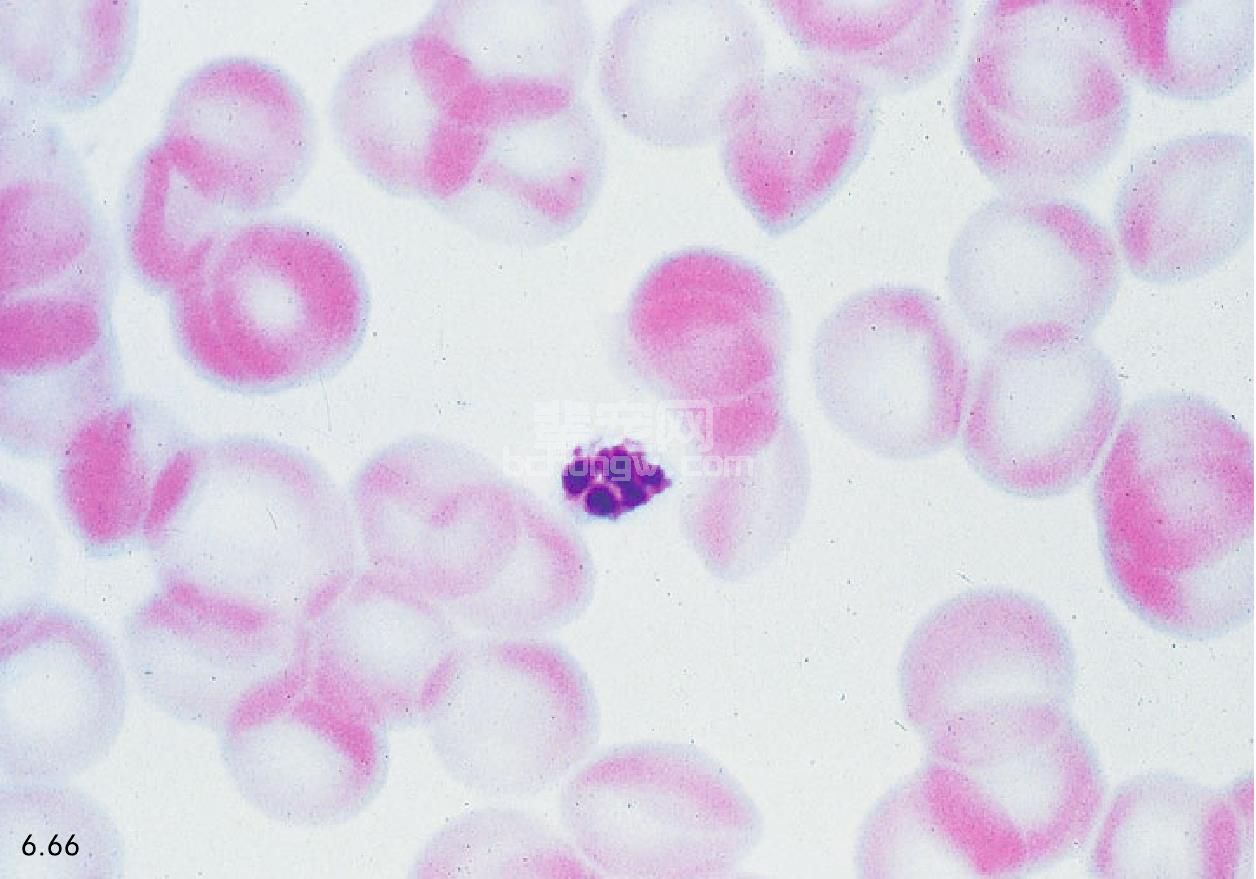

埃利希氏体感染引起的循环血小板减少应通过血小板内桑葚体的直接观察(图6.66)或直接免疫荧光抗体实验进行诊断。

治疗 首先要消除病因。血小板明显减少的急性病例中可静脉注射地塞米松(0.2mg/kg)和长春新碱(0.02mg/kg体重)。对于病情稳定的患畜可使用与免疫介导性溶血类似的诱导和维持剂量的免疫抑制性药物。对于顽固性病例,可使用达那唑(5.0~7.5mg/kg,口服,每天2次),同时配合泼尼松的使用。药物治疗无效时应施行脾切除术。

疫苗引起的血小板减少是暂时的,但有时会持续3周之久。血小板数目减少期间进行手术可出现明显的临床症状,否则少见。

图6.63 猫的皮肤刮取试验:由于严重血小板减少症而表现为弥漫性出血斑。

图6.64 犬皮肤上出血性的瘀血斑。

图6.65 犬注射部位大量的出血。

图6.66 循环血小板减少犬的循环血小板中埃利希氏体桑葚体。