分体吸虫病

分体属的各种吸虫寄生于人和动物门静脉、肠系膜静脉或盆腔静脉内引起的一组寄生虫病的总称。又称血吸虫病,是一种重要的人兽共患寄生虫病。

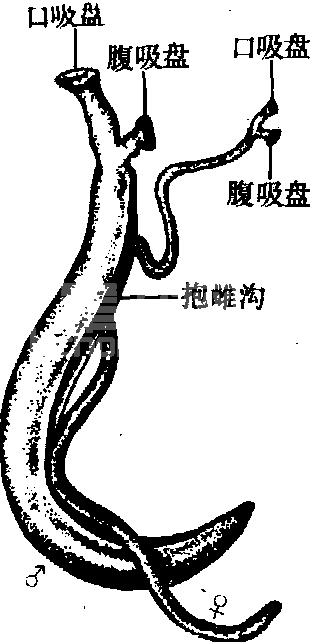

病原 属于枭形目、分体科、分体属(Schistoso-ma)。在医学和兽医学上有重要意义的虫种有三种:①埃及分体吸虫〔S.haematobium (Bilharz,1852)〕,分布于整个非洲、欧洲南端和西南亚,寄生在人、狒狒和猩猩的膀胱及骨盆静脉丛内;②曼氏分体吸虫(S.mansoni Sambon,1907),分布在非洲、拉丁美洲和西南亚部分国家。寄生于人、犬科动物及啮齿类的肠系膜静脉和痔静脉丛内;③日本分体吸虫(S.japonicum Katsurada,1094),分布在日本、菲律宾和中国。在中国只见有日本分体吸虫,除寄生于人体外,还可寄生于各种家畜,包括马,牛、羊、猪、猫、犬及多种野生动物的门静脉和肠系膜静脉内。分布于中国长江流域13个省、市和自治区内。雌雄异体,呈线状,雄虫体形粗短,乳白色,大小为(10~22)×(0.5~0.55)毫米,向腹面弯曲呈镰刀状, 体壁自腹吸盘后至尾部两侧向腹面卷起形成抱雌沟, 将雌虫抱在沟内。雌虫细而长,呈灰褐色,大小为(15~26)×(0.1~0.2)毫米(图1)。虫卵淡黄色, 呈圆形或椭圆形, 大小为(70~100)×(50~60)微米, 一侧上方有一小刺, 内含有毛蚴。

图1 日本分体吸虫,雌雄合抱

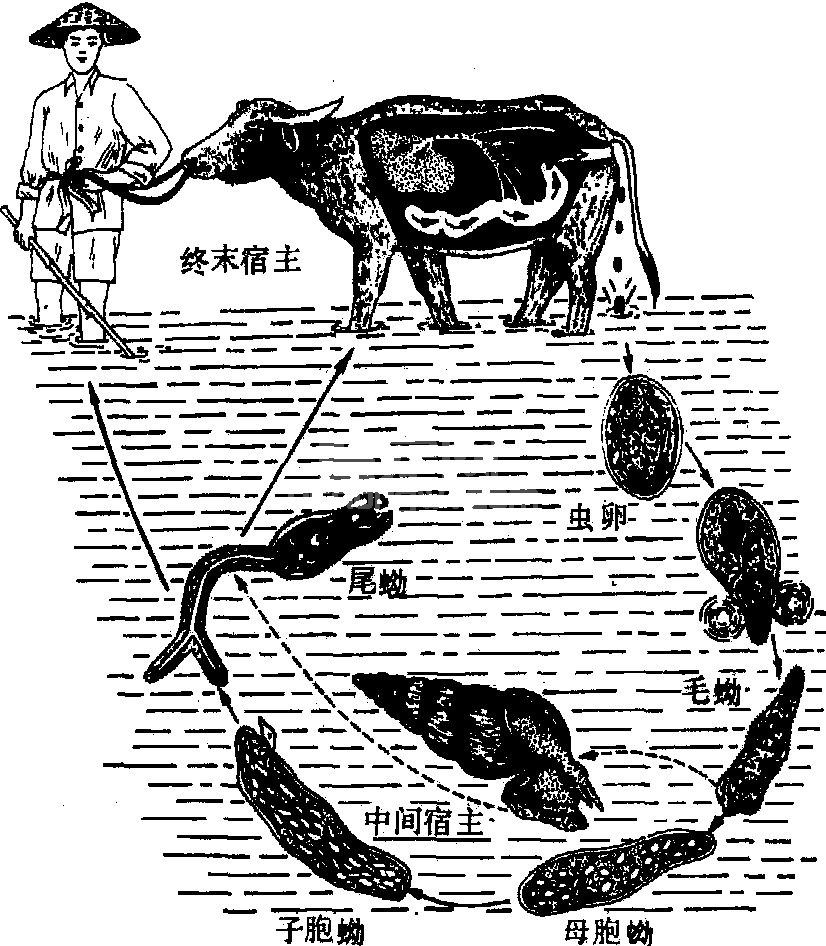

发育史 日本分体吸虫的发育需要钉螺作为中间宿主,在中国大陆流行区的中间宿主为湖北钉螺(On-comelania hupensis),在台湾为台湾钉螺 (O. taiwa-na 或 O.formosana)。虫卵随宿主粪便排至体外, 于水中很快孵出毛蚴。毛蚴遇到适宜中间宿主钉螺, 侵入体内, 发育为母胞蚴。经无性繁殖又可产生许多个子胞蚴。子胞蚴自母胞蚴体破裂而出, 到达螺肝脏产生大量的尾蚴。毛蚴侵入螺体内, 在夏季需要2个月左右的时间可溢出尾蚴。尾蚴于水中游动,接触到终末宿主皮肤,自行钻入或经口侵入(图2)。在终末宿主体内, 童虫经血循到达肺脏, 再经左心转入体循环, 最后至前后肠系膜静脉发育至成虫。尾蚴侵入终末宿主后约经1~2个月于粪便中可找到虫卵。感染途径还可通过胎盘获得感染, 牛只多在低洼处、湖滩放牧或下水田耕作而受感染,犊牛受害较成年牛严重。

图 2 日本分体吸虫发育史

致病作用和症状 尾蚴经皮肤侵入动物体内可引起过敏性皮炎。童虫在体内移行期间对组织或器官造成机械性损伤, 同时分泌和排泄毒性物质引起局部炎症。过敏反应和嗜酸性白细胞增多。沉积在肝脏及肠壁等组织的虫卵致病性最为严重, 可引起广泛的炎症和溃疡,并形成虫卵肉芽肿, 此时肝脏肿大和肝硬化。表现有急性型和慢性型之分, 以慢性为常见。急性型可见体温升高达40~40℃以上, 食欲不振,精神沉郁,行动迟缓, 腹泻, 下痢, 卧地不起, 贫血, 严重者衰竭而死; 慢性型表现为消化不良, 发育迟缓, 极度消瘦, 往往变为侏儒牛, 母牛流产或不孕。

诊断 在流行区, 可根据症状和流行病学资料的分析作出初步诊断。确诊仍需在病人、病畜粪便中发现虫卵。常见的粪便检查方法有直接涂片法、集卵法、毛蚴孵化法及直肠粘膜活组织内虫卵检查法。国内、外还研究应用多种免疫学诊断法, 如环卵沉淀反应、间接血球凝集试验、免疫电泳、荧光抗体及酶联免疫吸附试验等。

治疗 以往多使用锑制剂, 主要用酒石酸锑钾进行静脉注射。近年来对耕牛常灌服敌百虫, 口服或静脉注射硝硫氰胺以及口服或肌肉、静脉注射吡喹酮。

预防 应采取综合性措施, 包括: ①对人、病畜进行定期驱虫, 消灭感染源; ②应用杀螺剂和垦殖等方法消灭中间宿主钉螺; ③管好粪便,防止污染水源;④管好牧地, 应选择在无钉螺场地放牧。