猪疥癣

猪疥癣(sarcoptosis)俗称猪癞,是由疥螨寄生在猪皮肤内引起以瘙痒、脱毛、皮肤粗糙增厚为主要症状的一种慢性皮肤病。疥癣病分布很广,几乎所有猪场都有发生,引起猪剧痒及皮炎,使猪生长缓慢和饲料转化率降低。

(一)病原

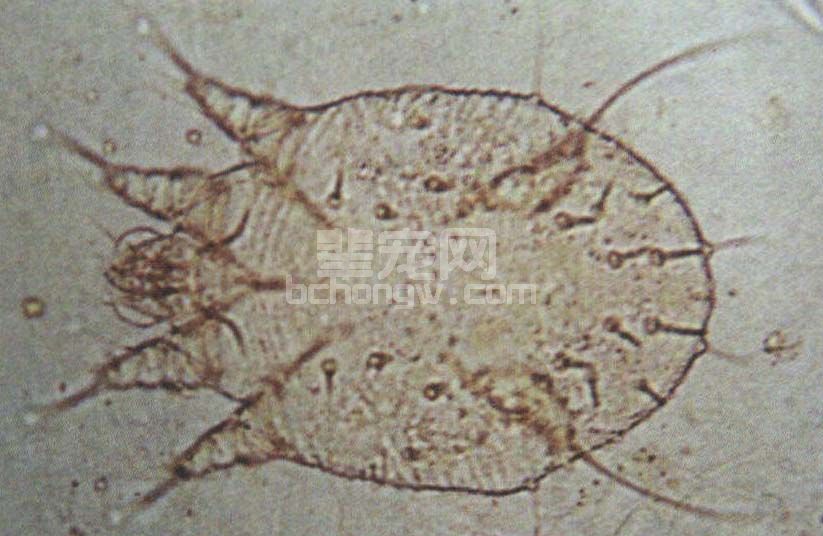

本病的病原体为疥螨属猪疥螨,又称穿孔疥虫。虫体较小,肉眼不易看见,大小为0.2~0.5mm,淡黄色,呈龟状,背面隆起,腹面扁平。躯体可分为两部: 前面称为背胸部,有第1对足和第2对足(这2对足较大,超出虫体的边缘,每个足的末端有2个爪和1个吸盘)。后面叫做背腹部,有第3对足和第4对足(这2对足较小,雌虫除有爪外,末端只有刚毛;雄虫的第3对足为刚毛,第4对足为吸盘)。体背面有细横纹、锥突、圆锥形鳞片和刚毛。假头呈圆形,后方有1对粗短的垂直刚毛。口器位于虫体的前端,为咀嚼型,由1对有齿的螯肢和1对圆锥形的须肢组成。背胸上有1块长方形的胸甲。肛门位于背腹部后端的边缘上(图7-4-1 )。疥螨的卵为椭圆形,平均为150μm×100μm (图7-4-2)。

图7-4-1 第1、2对足前端有吸盘的猪疥螨

图7-4-2 雌性猪疥螨及其虫卵

猪疥螨为不全变态的节肢动物,其全部发育过程都在宿主体内,包括卵、幼虫、若虫、成虫4个阶段。当虫体附着于动物皮肤后,利用其口器切开表皮钻入皮肤,挖凿隧道,其深度可达皮肤的乳头层,长可达5~15mm。虫体以宿主表皮深层的上皮细胞和组织液为营养。成虫在隧道内生长繁殖,雌虫在其中产卵和孵育幼虫。从卵孵育出幼虫后,经蜕皮变为若虫直至发育到性成熟成虫的整个周期需2~3周,1头雌虫可繁殖150万个后代。一般正在产卵的雌虫寄生于皮肤深层,而幼虫和雄虫寄生于皮肤表层。虫体离开宿主体,一般仅能存活3周左右。

(二)流行特点

本病多发生于仔猪,病情也较成年猪严重。猪疥螨在仔猪的皮肤内繁殖较在成年猪的快。健康猪与病猪直接接触、共用饲具,以及猪舍阴湿、栏圈不洁、猪体脏污都有利于猪疥螨繁殖寄生,从而引起发病。本病多发生于阴湿寒冷的冬季,尤其是在饲养密度大、拥挤和卫生条件不良的猪场发病特别严重。猪疥螨多寄生在猪的耳、眼睑、背和体侧的皮肤内,以上皮细胞和淋巴液为营养,破坏上皮细胞并排出排泄物。

(三)临床症状

猪疥癣发生通常始于头部、颊及耳部,以后蔓延到背部、躯干两侧及后肢内侧。病猪局部发痒,常见以肢搔痒或就墙角、柱栏等处磨擦(图7-4-3,图7-4-4)。数日后,患部皮肤上出现针头大小的结节,随后形成水疱或脓疮。当水疱及脓疮破溃后,结成痂皮(图7-4-5至图7-4-8)。病情严重时全身皮肤均有病变(图7-4-9)。皮肤的角质化程度增强,干枯,出现皱纹或龟裂,食欲减退,生长停滞,逐渐消瘦,甚至死亡,对养猪生产有一定危害。幼猪因皮肤较嫩,适合猪疥螨寄生,多发而较严重,有的变成僵猪。镜检,表皮角化增厚,真皮增生肥厚,其中有较多的嗜酸性白细胞浸润(图7-4-10)。

图7-4-3 病猪擦痒

图7-4-4 病猪瘙痒难忍,在门栏和饲槽上磨擦

图7-4-5 病母猪皮肤粗糙、结痂

图7-4-6 病猪耳部皮肤出现大片结痂

图7-4-7 病猪背部皮肤水疱破裂后形成的结痂

图7-4-8 病猪表皮内因猪疥螨寄生而过度角质化、粗糙并形成痂皮

图7-4-9 病猪严重感染时全身皮肤均有病变

图7-4-10 病猪真皮增生,有多量嗜酸性细胞浸润(HE100×)

(四)诊断要点

可在病变区的边缘刮取皮屑(要刮得深,直到见血为止),放在载玻片上,滴加少量的甘油与水的等量混合液或液体石蜡,用低倍镜检查,可发现活动的猪疥螨。也可将刮取的皮屑放入试管中,加入5%~10%的氢氧化钠(或氢氧化钾)溶液,浸泡2小时,或煮沸数分钟,然后离心沉淀,取沉渣镜检是否有虫体。也可将这些沉渣加饱和盐水进行漂浮法检查。最简单的方法是刮取耳道里的虫体进行镜检,此法虫体检出率高。

(五)治疗方法

用药局部涂抹或喷洒治疗时,为使药物充分接触虫体,宜先用肥皂水或清洁水洗刷患部,清除结痂和污物。

1. 西药治疗

可参考表7-4 选择杀螨除癣药。

表7-4 西药治疗猪疥癣病

| 药名 | 功用 | 千克体重用量 | 使用方法 | |

| 阿维菌素 | 杀螨 除癣 | 二 选 一 | 0.3mg | 颈部皮下注射 |

| 伊维菌素 | 0.3mL | |||