二、临床新特征

由于病毒阅读框内结构复杂,自由基的漂移概率高,病毒存在随时变异的可能。当然,目前的科技水平仅仅认为环境因素、遗传压力是变异的主要原因,关于动物机体内部的体液成分的改变和抗体水平的提高,以及干扰素等细胞工程产品对存在于动物体内的病毒重组、变异的影响到底多大,尚缺乏有说服力的试验和数据。在这种情况下,为了继续提高对该病的控制效果,密切关注临床动态,追寻踪迹显得极为重要。

对可能感染该病的偶蹄畜实施大面积的免疫,已经表现出明显的社会效应。在猪群中,由于群体抗体水平的提高,临床现已很难见到口、蹄大面积溃疡,溃烂(图1.16,图1.18),出水疱(图1.70),并伴发稽留热的该病典型病例。新的表现是没有单一的临床病例,但该病对猪群健康的危害依然存在。突出表现是亚健康、亚临床、混合感染。

图1.16 清洗后显示溃烂的蹄

图1.18 急性口蹄疫的蹄尚未溃烂

图1.70 太湖猪口蹄疫的口面部

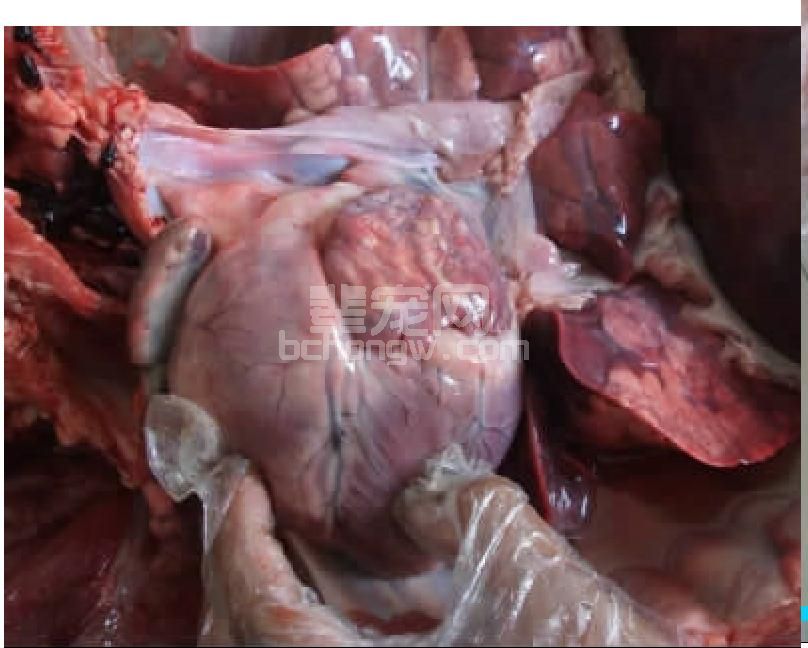

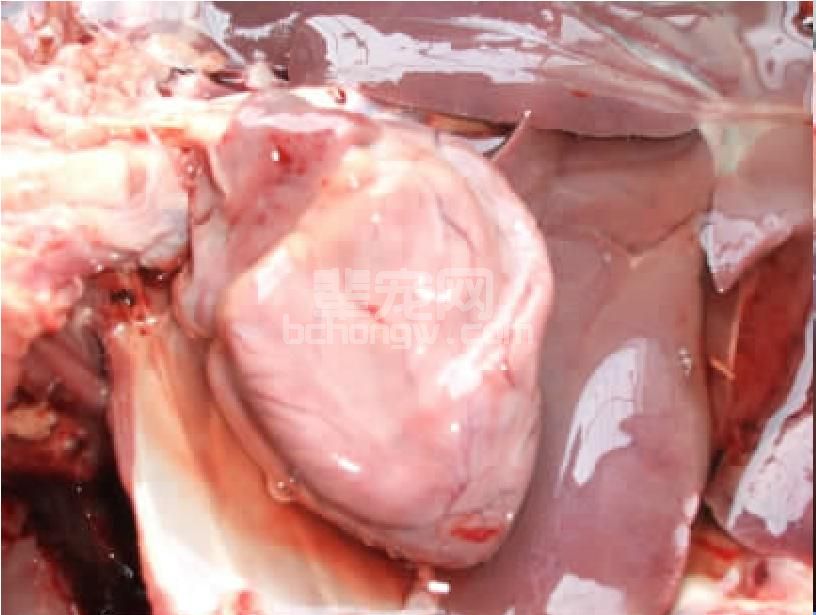

【亚健康】亚健康的标志是接受免疫、并且已经产生抗体猪群,没有临床症状,采食和生长发育正常,但是在育肥后期(通常多见于体重120千克以上个体)突然发生猝死。剖检除了有时伴有轻微支原体感染的肺脏病变外,心脏轻微肥大(图2.3),尤其是左心室肥大,心室表面出血或非出血性水肿,以及“主根型”白色条纹成为突出的病变。

【亚临床】亚临床的标志是接受免疫,并且已经产生抗体的大猪,口、蹄无水疱,无大面积溃疡,并伴发稽留热症状,只是蹄壳下粉红色的正常组织中呈多少不等、大小如火柴头至绿豆、豇豆的圆形鲜红色出血斑或紫红色的淤血斑(图1.78);也可见蹄壳、蹄冠结合部的皮肤上有中间比米粒略大的暗红色轻微突起,周围轻微发红,大小如绿豆至豇豆大小的充血斑(图1.19)、淤血斑;有时可在蹄壳、蹄冠结合部的皮肤上见到大小如绿豆至豇豆的不规则圆形深红色蹭伤状溃斑(图1.79);有的同一个体在不同的蹄上可见前述各种症状,有的同一个体在不同的蹄上可见后两种症状,也有的个体同时可观察到上述各种症状。对于接受免疫、并且已经产生抗体的母猪所生仔猪,口、蹄无水疱、无大面积溃疡、无溃烂,并伴发稽留热症状,只是蹄壳下呈深红色、紫红色的淤血斑点。

图1.19 野猪非典型口蹄疫蹄部病变

图1.78 蹄壳角质下出血显示

图1.79 蹄隐性出血

【混合感染】参与混合感染的情况较为复杂。临床常见的有猪瘟加口蹄疫(HC+FMD)、伪狂犬病加口蹄疫(PR+FMD)、蓝耳病加口蹄疫(PRRS+FMD)、圆环病毒病加口蹄疫(PCV2+FMD)、猪链球菌病加口蹄疫(SS+FMD)、弓形体病加口蹄疫(Tg+FMD)、附红细胞体病加口蹄疫(SE+FMD)等,以及前述七种疫病的多重混合感染。我国猪群口蹄疫以O型为主,局部地区为Asial型。运用免疫接种控制该病的措施实施后,取得了显著成效,其明显标志就是进入高发期的冬春季疫情形势稳定。但是,临床的混合感染则是最令养猪场(户)和兽医头痛的疫病。在混合感染病例中具有鉴别意义的示症性病变如下:

(一)口腔病变

在唇、牙龈、舌端和边缘可见大小如绿豆状的疖状突(图1.81),或表皮脱落后形成的暗红色如绿豆至豇豆大小的不规则溃疡斑,不见水疱或渗出性糜烂。

图1.81 吻突牙龈颚溃烂

(二)蹄

蹄同样不见水疱或渗出性糜烂。在专业户密度较大的育肥圈舍饲养的猪,由于体表(特别是四肢下部)受泥土、粪便等脏物污染,很不容易看到病变,只有死亡以后,兽医在临床诊断仔细冲洗时,才能在蹄部,如蹄缝间、蹄底或蹄壳同蹄冠接合部、口、唇部,见到绿豆、豇豆大小的圆形深红色出血斑,或紫红色的淤血斑(图1.78),或没有出血的溃烂等亚临床症状(图1.28右上唇)。

图1.28 吻突顶端的黑紫色淤血

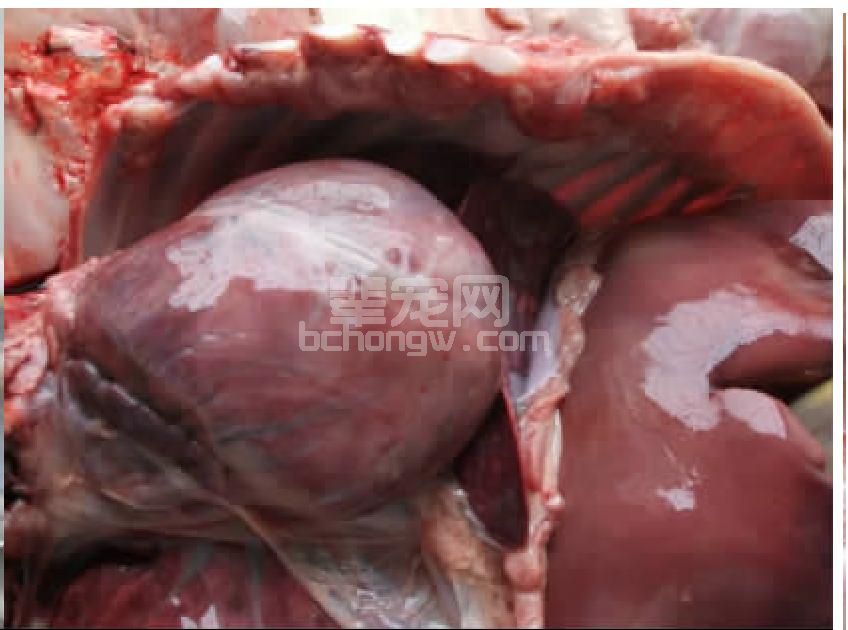

(三)心脏

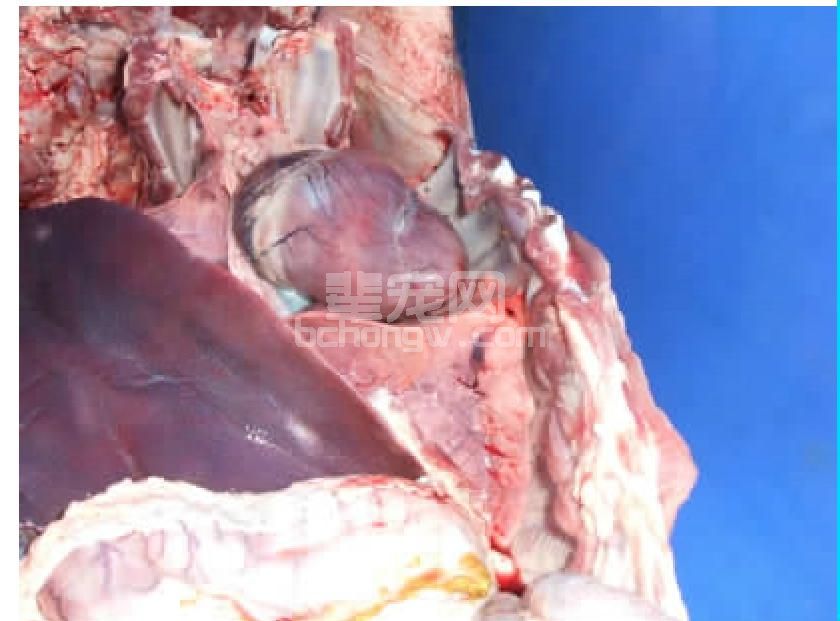

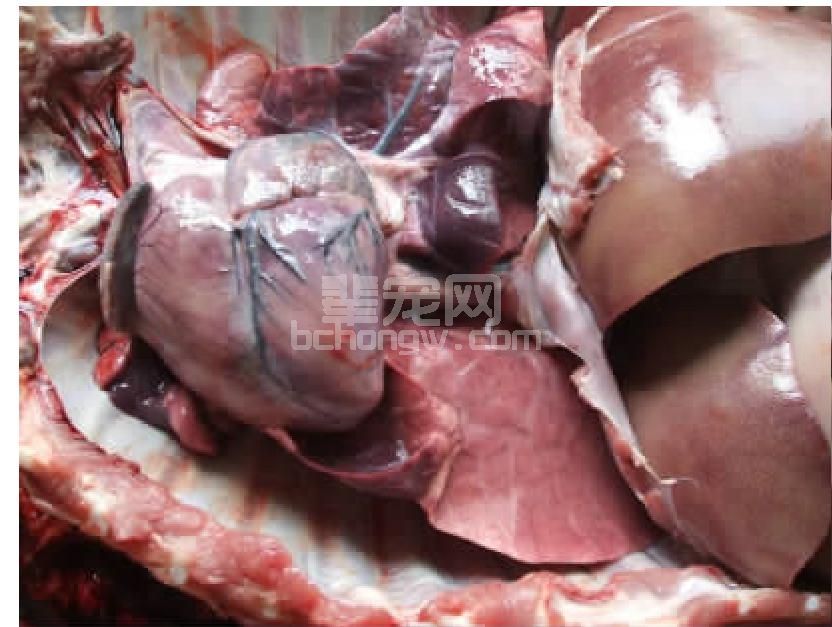

剖检混合感染病例时,心脏病变除了典型口蹄疫常见的“虎斑心”(图2.8)之外,主要表现为心室肥大(图2.10),心室表面和内壁片状出血,左、右心室的心肌炎(肿胀、明显增厚)及充血性肿胀(图2.16),左心室的心肌表面凸凹不平(图2.7,图2.9),以及心耳表面片状渗出性出血(图2.11),树根状心脏(自冠状动脉向心尖方向沿左右心室隔呈“主根型”的白色条带)等症状。

图2.7 虎斑心和高致病性蓝耳病肺的病变

图2.8 虎斑心

图2.9 奶油斑凹面显示

图2.10 心室肥大及心冠沟出血

图2.11 口蹄疫的心耳出血

图2.3 肺肝变肝边缘淤血点

图2.16 心肌炎心室代偿性肥大及其出血

上述症状的第三种多见于死亡或濒死病例。当出现前两种症状之一时应怀疑本病;当在同一猪群不同个体或同一个体见到前两种症状时,应作为疑似病例上报;当三种情况同时出现于同一猪群的不同个体时,应建议进行病原学诊断。

本病混合感染对猪群的危害同典型的口蹄疫一样严重。发病猪群中常常出现60千克以上育肥猪,或100千克以上后备母猪,或经产的200千克以上母猪,在发热、减食3天后即出现死亡病例。病情紧急、传染快(水平传播)、死亡快、病死率高是其主要特征。大雾和低气压条件下,处置不当极易形成局部流行疫情;夏秋高温季节有风条件下则“沿风向跳跃性”发病。

对于那些猪舍间距狭窄、布局结构存在隐患,选址不当并且饲养密度低于1头/米2的规模场和专业户猪群,支原体病、附红细胞体病、弓形体病、放线菌病、猪副嗜血杆菌病、猪链球菌病等条件性疾病难以消除,尽管对猪群实施了口蹄疫免疫,但是由于免疫时猪群已经处于亚健康状态,加上对免疫的片面理解和过于依赖而放松日常管理,常常成为该病的易发区、首发区和暴发点。多数情况下发病2~3天即开始死亡,并且经常表现为“水平扩散”的传播方式,加上多数个体已经感染其他疾病,因而一旦出现1头死猪,1周以内即可致全场发病。暴发、病情紧急、传染快等典型口蹄疫病例的特征,在非典型口蹄疫混合感染的猪群可得到淋漓尽致的再现。发病率的高低同混合感染的病种和感染率有密切关系。通常,本病同猪瘟、伪狂犬病、蓝耳病、圆环病毒病(HC+PR+PRRS+PCV2)四种病毒病混合感染猪群,发病率多数在90%以上,甚至达到100%,病死率达40%~75%,处置不及时则接近100%。发病有季节性特征但不明显,春夏的4~7月,秋冬季的9月至来年3月,均有病例出现。从感染病种、传播方式和病死率角度回溯分析,不排除2006年夏季由江西、安徽、湖南、湖北首先暴发,而后波及全国19个省市区的“猪高热病”同非典型性口蹄疫有关。