带状带绦虫病

来源:辈宠网

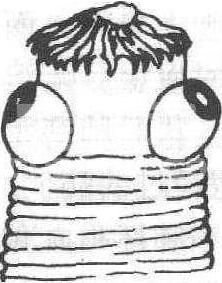

带科、带属的带状带绦虫〔Taenia taeniaformis (Ba-tsch, 1786)〕,又名泡尾带绦虫〔Hydatigera taeniafor-mis (Batsch, 1786)〕寄生于猫科动物的小肠内所引起的一种寄生虫病。为世界性分布, 是猫最常见的一种绦虫病。虫体长可达60厘米, 头节粗壮,顶突肥大,吸盘外突,颈节极不明显,似乎头节直接与体节相连(图),因此也叫肥颈带绦虫(T.crassicollis)。孕节子宫内充满虫卵。寄生于猫小肠的带状带绦虫,其孕节脱落后随粪便排出体外,通常自行蠕动到草上或其他物体上,在蠕行过程中,虫卵溢出,污染外界环境。鼠、兔等中间宿主吞食了有虫卵的饲料或饮水后,六钩蚴于肠内溢出,随血流到达肝脏,经2~3个月的发育为叶状链尾蚴(Strobilocercus fasciolaris)。

带状泡尾绦虫的头节猫吞食了含链尾蚴的鼠类而受感染,约经1个月发育为成虫。轻度感染时,临床上无表现,严重感染时, 可引起慢性卡他性肠炎,下痢,体重减轻等,有时可发生肠穿孔,有时伴发神经症状。粪便检查发现虫卵或孕节可诊断。常用的驱虫药物有溴氢酸槟榔碱、硫双二氯酚等。预防措施包括对猫进行定期驱虫,注意猫粪便的无害化处理及灭鼠。