一例猫小孢子菌感染的病例报告

猫小孢子菌感染是临床常见的皮肤病,治疗周期长,预后较好,但完整准确的治疗对良好的预后有极为重要的意义。

1、基本信息

2岁,雌性绝育,美国短毛猫,2.7kg。常规免疫、驱虫。主诉症状为脱毛,且脱毛区域边缘有些红肿,患猫出现较频繁的舔咬、抓挠患处现象。症状持续约2-3周。

曾在其他医院进行过检查、诊断,自行使用过皮特芬喷剂、肤多乐喷剂、康卫宁注射剂,使用后症状未见明显改善,且症状进一步加剧、扩散。

2、检查

2.1体格检查

患猫颈部、背部、耳廓背侧及后方毛发脱落,脱毛区域红,边缘毛发粘结并可见结痂。

2.2实验室检查

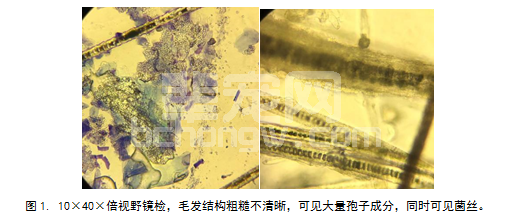

镜检可见毛根、皮屑大量孢子成分,见图1。

3、治疗

3.1治疗方案

考虑患猫病程持续时间及病灶分布,进行如下治疗,同时嘱进行环境消毒及净化。

外用药物/浴液治疗:

4%氯己定香波药浴,1-2次每周;

盐酸特比萘酚软膏,2-3次每天;

全身抗真菌药物治疗:

盐酸特比萘酚口服片,20mg/kg,P.O.,Q24h

营养支持:

不饱和脂肪酸;

SAMe及水飞蓟素口嚼锭;

3.2治疗过程及转归

首诊当日,检查肝脏生化指标,结果未见明显异常。开始进行治疗的同时嘱佩戴伊丽莎白圈。

Week1:第一周内出现1一次呕吐症状,体表病灶结痂干燥,颈部病灶面积稍有扩大;考虑患猫呕吐症状不频繁且可能与进食改变相关,治疗方案维持原样。

Week5:患猫复诊,体重稍有增加(0.25kg)可见躯干部位病灶有好转,颈部病灶面积大小不变,但出现向右侧推移的表现。患处毛发及皮屑镜检仍然可见孢子,嘱盐酸特比萘酚剂量上调至30mg/kg,P.O,Q24h。

Week7:患猫复诊,猫全身病灶未再继续扩散/推移,且在病灶处可见新生毛发生长,毛发质地干涩且黄,主诉猫偶有搔抓脸部/伊丽莎白圈动作。与主人进行沟通后进行治疗后的第一次真菌培养及肝脏生化指标复查,生化指标提示ALP轻度升高,其余指标未见明显异常,第一次真菌培养结果为阳性。

Week9,Week11分别复诊进行真菌培养,期间口服特比萘酚,每间隔一周连续口服7天。该两次培养结果均为阴性,但主诉患猫仍然存在摘掉脖圈后搔抓脸部的表现。

连续两次阴性结果后,患猫停药,回访时面部瘙痒症状已消失。

4、讨论

4.1 诊断

通常小孢子菌感染的诊断需要结合动物的病史和临床症状,并且有多种手段可进行确诊。

4.1.1 直接镜检

对患病动物患处直接进行拔毛或皮屑搔刮镜检,约40-70%的病例可在镜下直接镜检到菌丝及孢子成分从而对病例进行确诊。该方法所得结果受到检验人员操作、经验的影响,且镜检阴性结果无法排除小孢子菌的感染。

4.1.2 真菌培养

选取病灶部位毛发及皮屑是最可靠的确诊手段,也是唯一能够确诊感染真菌种类的方法。但有时非真菌感染性皮肤病的动物会得到阳性的真菌培养结果,此时可能提示动物暴露在孢子污染的环境内,或呈携带状态(例如:猎犬)。

4.1.3 其他诊断方法

伍德氏灯、活检、免疫组化等方法也可以进行真菌感染的诊断。

4.2 治疗

虽然感染动物有可能自愈,但还是需要进行局部/全身的治疗以加速恢复,以降低与动物接触的人的感染风险。

4.2.1 外用药物/浴液治疗

a、剃毛 剔除动物患处及周围的毛发(边界6cm),应动作尽量轻柔避免损伤皮肤造成感染的进一步扩散。长毛动物建议剔除全身毛发。该方法可帮助迅速清除感染的毛发及皮屑,利于涂抹外用药,但同样有可能造成感染的扩散或因为操作造成皮肤破损加重感染,因此在沟通过程中需要另动物主人了解剃毛后病灶部位可能出现加重的情况。

在本病例中,考虑动物属于短毛品种,可较方便的进行上药和清洗,因此没有进行剃毛操作。

b、外用药物 外用软膏及洗剂可用于局部病灶,通常间隔12小时,上药范围包括病灶周围的健康皮肤组织(6cm)。

c、抗真菌药浴 通常可选择浸泡药浴和抗真菌香波进行药浴,对病灶的扩散面积进行控制。该方法操作时应重点与主人强调药物与皮肤毛发的接触时间。在上述病例中,考虑病灶的数量及严重程度,建议患猫药浴频率1次/周。

值得注意的是,即便在进行口服全身抗真菌药物的治疗,也要同时进行外用药物/药浴的治疗,以使治疗效果达到最优。

4.2.2 全身治疗

对于全身存在多处病灶,并且在2-4周外用药治疗后效果不理想的动物,需要进行全身抗真菌药物的治疗。可选用的抗真菌药物包括酮康唑、伊曲康唑、氟康唑以及特比萘酚,病例中选择了特比萘酚进行治疗,通畅需要4-20周不等,爪部的感染可能需要用药时间更长。

特比萘酚是丙烯胺类的抗真菌药物,具有很好的脂溶性和亲角蛋白性特点,可在角质层(毛发,上皮)内蓄积。通常建议剂量为20-40mg/kg,每24-48小时口服一次,副作用包括厌食、呕吐、腹泻、腹部疼痛、肝脏毒性等等。上述病例中,上述病例在开始治疗后第一周内出现一次胃肠道症状,但考虑动物之后食欲稳定且体重稍有增加的情况,推测该症状与药物不良反应无关,并且在治疗4周后针对病灶推移问题上调了特比萘酚的剂量(30mg/kg)。

但在后期,最后两次真菌培养结果均为阴性,患猫出现面部瘙痒症状,此时考虑与药物不良反应有关,且在动物停药之后该症状随之消失。

此外,也可选择伊曲康唑、氟康唑进行全身治疗,其中伊曲康唑对猫的小孢子菌感染有效,易于给予,且相较于酮康唑,肝脏毒性很低;氟康唑相较于伊曲康唑则有效性稍低。

4.2.3 环境控制

环境控制对于小孢子菌感染的患猫/患犬家庭而言十分重要,孢子可在环境内随空气传播,存活期长达18个月,造成动物不断反复得到培养阳性的结果。常见的清洁/消毒剂中,0.5%次氯酸钠(5min)可抑制孢子的生长,过硫酸氢钾复合物(Virkon®)、1%福尔马林等消毒剂也有效,但考虑人的健康问题福尔马林溶液不建议用于常规消毒,未稀释的次氯酸钠(0.525%)可能具有一定的刺激性。此外,43°C以上的热水同样对真菌孢子有杀灭作用。

参考文献

[1]William H. Miller, Jr, et al. Muller and Kirk's Small Animal Dermatology, 7 th Edition,2013,231-241.

[2]M.R.McGinnis, et al. In vitro evaluation of terbinafine and itraconazle dematiaceous fungi,Medical Mycology 1998,35,243-246.

[3]AL Foust, et al. Evaluation of persistence of terbinafine in the hair of normal cats after 14 days of daily therapy. Veterinary Dermatology, 2007, 18(4):246-51.

[4]A. K. GUPTA, et al. In vitro activities of posaconazole, ravuconazole, terbinafine, itraconazole and fluconazole against dermatophyte, yeast and non-dermatophyte species,Medical Mycology March 2005, 43:179-185.