血涂片在鸽病临床中的应用

随着赛鸽运动的兴起,越来越多的人饲养赛鸽,以期在比赛中获得好成绩。赛鸽的健康是赛飞成功的关键。本人在临床开展鸽病诊断发现国内宠物临床对于赛鸽疾病的诊断研究较少,尤其是实验室诊断方面资料更为稀少。

通过工作中对赛鸽血涂片的观察,本人总结出一些通过观察赛鸽血细胞形态来诊断赛鸽疾病的方法。此文中的鸽血细胞的照片都是来自健康鸽子。血涂片的制作就不再赘述了,迪夫染色液和瑞氏-吉姆萨染液全部购买自珠海贝索生物技术有限公司。鸽血涂片用高倍油镜观察(1000倍),用手机镜头对准目镜拍照。

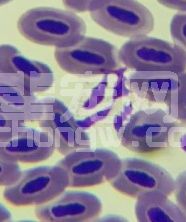

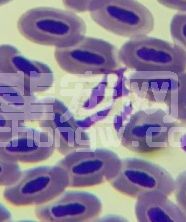

1.鸽凝血细胞形态数量与鸽病诊断

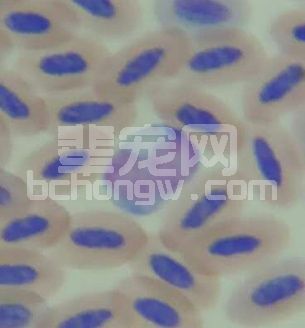

参考《宠物临床显微检验及图谱》[1]中禽(乌鸡)血细胞图谱,通过对正常的赛鸽血涂片的观察,发现鸽子的凝血细胞呈现钝椭圆状,中心深染呈紫色并有一层细胞膜包裹,膜内呈淡蓝色,见图1。鸽子的凝血细胞相当于哺乳动物的血小板。禽凝血细胞的功能除可止血和产生促凝血酶原激酶外,还具有一定的吞噬和清除血液中的外源性物质功能。凝血细胞增多常见于慢性炎症,凝血细胞减少常见于败血症[5]。

图1. 鸽凝血细胞 居中 迪夫染色

2.鸽血细胞形态数量与鸽病诊断

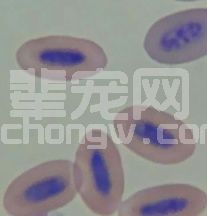

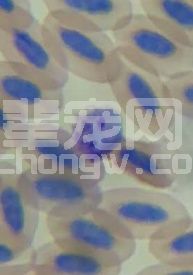

鸽子的血细胞体积较大(见图2),呈长椭圆形,有核,红细胞表面较光滑,细胞质均匀。有报道鸡的红细胞胞质内常见有少量的线粒体、高尔基复合体及自噬体;而鸭子的红细胞内没有高尔基体和自噬体[3][4]。关于鸽子的血细胞中是否有细胞器,还未见国内有文献报道。

如果观察到血涂片中鸽红细胞数量急剧减少,可判断为急性失血或凝血造成的。急性失血有以下几种情况:外伤、寄生虫、溃疡、肿瘤引起的胃肠道失血。凝血有以下几种情况多见:黄曲霉毒素、灭鼠药中毒引起的凝血。

如果观察到血涂片中鸽正常红细胞缓慢减少,伴有红细胞体积缩小、淡染,并出现中、晚幼红细胞,可判断为慢性失血性贫血。慢性失血性贫血在球虫、蛔虫、滴虫等寄生虫感染以及分枝杆菌、曲霉菌等感染、病毒感染、营养物质缺乏(如VK和VB6缺乏等)时常见[5]。

如果观察到血涂片中鸽红细胞体积增大,核幼稚即巨幼红细胞,并伴有巨幼粒细胞和巨幼巨核细胞时,提示叶酸或VB12缺乏[6]。

如果观察到外周血血涂片中红细胞大小不均,异形红细胞、淡染红细胞、原巨红细胞和红细胞豪焦小体增多时,多为再生障碍性贫血,多由病毒感染、中毒(重金属、石油产物、药物)、骨髓肿瘤等引起。

红细胞形态异常,平均体积增大,淡染,出现海因小体,血红蛋白浓度明显下降,并伴有黄胆和血液凝固不良,多为溶血性贫血,主要见于血液寄生虫(疟原虫、血变原虫、白细胞原虫和附红细胞体等)、败血症(沙门菌、大肠杆菌、产气荚膜杆菌、葡萄球菌和链球菌等)、毒素(铅、铜、锌、砷及各种石油产物)和药物(青、链霉素,头孢,磺胺等)过量。

出现淡染细胞增多,体积缩小,但无传染性疾病及中毒症状,提示合成红细胞的必要成分缺乏,包括蛋氨酸、铜和铁[5]【7】。

图2.鸽红细胞 瑞氏-吉姆萨染色

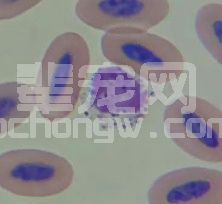

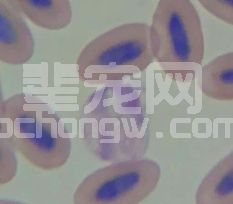

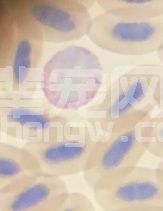

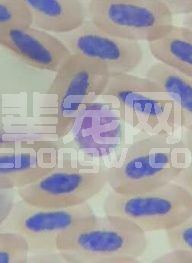

3.鸽异嗜性白细胞形态数量与鸽病诊断

鸽异嗜性白细胞相当于哺乳动物的嗜中性粒细胞,细胞质内含有大量的特殊颗粒, 此颗粒的特点是大小不等, 形态不一,有圆形、卵圆形、长梭形或杆状,细胞核多呈分叶状, 常见有2-3叶。如图3-7所示为正常的异嗜性白细胞。

禽异嗜性白细胞内的颗粒从早幼阶段开始出现, 随着细胞从幼稚到成熟颗粒的形态数量发生变化[2]。当鸽发生疾病或者某种生理状态时,可导致异嗜性白细胞核右移,胞浆脱颗粒。如图5、6、7为核分页的异嗜性白细胞,胞浆脱颗粒。胞浆脱颗粒的异嗜性白细胞胞浆瑞氏-吉姆萨染色可见嗜酸性红色圆形小颗粒,说明鸽异嗜性白细胞脱的颗粒主要是卵圆形或者杆状的大颗粒。

异嗜性白细胞增高可能是细菌、霉菌或真菌感染,炎症、应激、中毒、白血病和某些激素摄取过多引起的。禽类皮质类固醇类摄取过多时会引起异嗜性白细胞数量升高和淋巴细胞数量下降。通常用异嗜性白细胞数量与淋巴细胞数量的比值来监测应激状态[5]。

核左移常见于杆状核异嗜性白细胞增多(图4),急性化脓性感染、急性中毒(有机磷酸酯和锌等)、急性溶血等。

异嗜性白细胞胞核分叶者超过3叶(如图7),且数量超过3%时,则称为异嗜性白细胞核右移。常见于巨幼细胞性贫血及恶性贫血等。中毒性异嗜性白细胞的出现提示严重的系统性疾病,如败血症、衣原体感染、真菌感染或病毒血症,预后不良。中毒颗粒是细胞细胞肿胀、胞浆嗜碱性,并出现粗大且分布不均的黑蓝色颗粒,称为中毒颗粒,中毒颗粒可凝结成较大的颗粒或斑块,严重的可出现核变性和碎裂。

异嗜性白细胞变性主要表现为空泡形成,在胞质中出现大小不均,一个或多个空泡,往往是由于严重感染和败血症导致的[5]。

图3.正常鸽异嗜性白细胞居中迪夫染色

图4.鸽异嗜性白细胞 居中 胞浆脱颗粒 瑞氏-吉姆萨染色

图5.鸽异嗜性白细胞、细胞核分为2页 居中 胞浆脱颗粒 瑞氏-吉姆萨染色

图6. 鸽异嗜性白细胞、细胞核分为2页,胞浆脱颗粒 迪夫染色

图7. 鸽异嗜性白细胞、细胞核分为3页,胞浆脱颗粒 迪夫染色

4. 鸽嗜碱性粒细胞形态数量与鸽病诊断

鸽嗜碱性粒细胞比异嗜性白细胞略小,其大小与小淋巴细胞相似,胞浆无色,包含致密的嗜碱性颗粒(含组氨酸),呈不分叶的卵圆形或圆形,但通常被颗粒遮盖,鸽嗜碱性粒细胞功能未知。可能参与急性炎症的早期阶段和Ⅳ型超敏反应[5]。如图8为鸽嗜碱性粒细胞,但瑞氏-吉姆萨染色可见其胞浆中明显包含嗜碱性颗粒。

图8.鸽嗜碱性粒细胞瑞氏-吉姆萨染色

5. 鸽嗜酸性粒细胞形态数量与鸽病诊断

鸽嗜酸性粒细胞呈圆形,核嗜碱性,分叶,胞浆中含嗜酸性的(红色)圆形颗粒,与异嗜性白细胞相比,其嗜酸性颗粒较均一。禽类嗜酸性粒细胞数量升高只和广义的炎症有关。有报道指出大部分寄生虫性抗原并不能诱导禽嗜酸性粒细胞升高(如禽类线虫)。禽嗜酸性粒细胞可能在迟发性过敏中起作用,而不是急性过敏反应[5]。如图9、10为鸽子的嗜酸性粒细胞。

图9. 鸽嗜酸性粒细胞瑞氏-吉姆萨染色

图10.鸽嗜酸性粒细胞瑞氏-吉姆萨染色

6.鸽淋巴细胞形态数量与鸽病诊断

通过观察发现鸽淋巴细胞分为小淋巴细胞和大淋巴细胞,其中大淋巴细胞和单核细胞不易区分,小淋巴细胞和凝血细胞不易区分。

鸽大淋巴细胞和鸽单核细胞大小相似。但是大淋巴细胞形状较规则,核的形状也较规则,且胞质较多如图11,图12所示。鸽小淋巴细胞比单核细胞小,胞浆少,如图13所示。鸽淋巴细胞胞浆迪夫染色都呈现淡蓝色。

图11.鸽大淋巴细胞 迪夫染色

图12.鸽大淋巴细胞迪夫染色

图13. 鸽小淋巴细胞迪夫染色

浆细胞为激活的B淋巴细胞,有时会出现在外周血中。形态和单核细胞相似,浆细胞胞浆嗜碱性升高,具有一个明显的高尔基带。核比淋巴细胞的核大,且核的形态较规则。

鸽淋巴细胞增高,一般为传染病。有时病毒感染也会出现异嗜性白细胞增多的情况。如果鸽淋巴细胞异形增加,是病毒或某些过敏原刺激导致的。

淋巴细胞减少常见于皮质激素类(内源性或外源性)摄取过多及某些免疫抑制性疾病。

7.鸽单核细胞形态数量与鸽病诊断

单核细胞具有很强的吞噬能力,在迁移进入组织后会转变为巨噬细胞,胞浆颗粒含溶菌酶,能够破坏入侵的病原微生物和外来物质。

单核细胞增多主要见于传染性或炎症性疾病,尤其是肉芽肿性疾病,如曲霉菌病或分枝杆菌病。衣原体、支原体、其他细菌性肉芽肿、广泛性组织坏死、日粮中锌缺乏也会引起单核细胞增多[5]。如图14为鸽单核细胞,核形状不规则。

图14. 鸽单核细胞瑞氏-吉姆萨染色

血涂片制备简单,操作方便快捷,对许多疾病可作出初步诊断,但由于血细胞变化并非单一因素影响因此还必须借助其他实验室的诊断方法确诊。另外,鸽血细胞功能目前了解还不是很透彻,还需要进一步研究。

参考文献

1.范开,董军. 宠物临床显微检验及图谱.北京:化学工业出版社,2006

2.李洪昌,费维真.鸡骨髓内异嗜性粒细胞发生的形态特点. 黑龙江畜牧兽医 1995(1):5-6

3.王铁恒,史凤君. 鸡血细胞电子显微镜观察.人民解放军兽医大学学报.1985,5(1):335-340

4.王铁恒,史凤君等.康贝尔鸭血细胞电子显微镜观察.1990,10(2):142-145

5.成子强.血涂片观察在禽病临床诊断中的应用.《中国家禽》2013,35(5):39-43

6.Saif Y M 主编.禽病学.第12版.苏敬良,高福,索勋 主译.北京:中国农业出版社,

7.陈怀涛,许乐仁主编.兽医病理学.北京:中国农业出版社,2005,424-437