肿瘤生物学(一)

随着国内越来越多地区的宠物出现老龄化的趋势和现象,同时资讯交流和沟通同以前相比有了更多的发展,以前那种很少见到肿瘤病例和肿瘤病例一概安乐处理或是手术的方式和方法一定会逐渐不被宠物主人所接受。因此我们临床宠物医师以后一定会遇到越来越多的肿瘤病例需要进行诊断和治疗。在上一篇文章“肿瘤病例的认识,诊断和处理--肿瘤学概论”中,我们已经讨论和介绍过有关对待肿瘤病例的相关观念和原则,而在随后的“肿瘤生物学”的系列文章中,将进一步介绍为什么动物会发生肿瘤,哪些因素会导致动物发生肿瘤,肿瘤是如何从正常的细胞中分化而来的,肿瘤转移和化疗的基本原理,希望能够有助于临床宠物医生认识和理解肿瘤的基本原理和机制,这样能够更好的向宠物主人解释肿瘤的病情和机理,并由此能够安排和计划出更佳的肿瘤治疗方案。

本篇文章作为“肿瘤生物学”部分的第一部份,将对临床上最常见的肿瘤致病因素做一次概论式介绍,以便临床宠物医生能够在分析动物发生肿瘤病因时能够找到相应的切入点。

肿瘤发生机理

肿瘤是一种基因相关性疾病

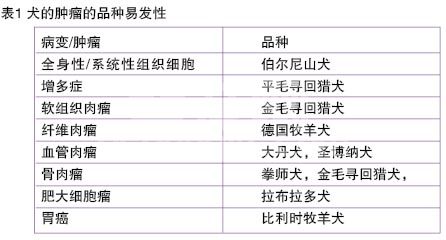

经过过去50年在人医和兽医上的研究,现在已经有无数的研究报告证明肿瘤是由于某个或某些基因的变化所造成的一种异常组织生长。最初研究人员只是观察到了某些肿瘤具有能够遗传的特性,或是某一品种的动物特别容易发生某一特定的肿瘤(表1),从而开始考虑基因在肿瘤发生中的关系;后来有研究证实只需一个基因的异常,便已经足以让小鼠发生肿瘤的病变,初步证实了基因的变化在肿瘤发展中的关系。时至今日,我们已经通过研究找出了数百个致癌基因和和肿瘤抑制基因,以及这些基因在肿瘤病程中的相应作用。简而言之,如果发生肿瘤,一定由于某些因素导致动物的某些基因发生变化所导致。因此无论何时,一旦涉及到一个肿瘤病例,考虑到肿瘤和基因变化的相关性是最重要的一个基本点,只有对导致肿瘤发生的基因机制有了清晰的了解,才能够更好的改善我们所提供的预防和治疗措施,从而抑制甚至逆转导致肿瘤发生的相关病程。

作为临床宠物医生的我们,不一定需要了解具体是那几个基因位点的变化导致了肿瘤的发生和发展(表2),也不一定需要知道基因改变是如何影响到细胞的分化和功能。对于我们而言,最重要的是知道哪些因素能导致动物的基因发生变化,从而引起动物发生肿瘤的病况,因为我们同宠物主人进行交流时,对肿瘤病因的探讨和理解是最容易被询问和需要进行解答的问题。因此以下将着重对常见的肿瘤致病因素分别进行纲要性的介绍。

肿瘤的致病因素

肿瘤的致病因素,也可以称为致癌物,包括了所有会导致细胞基因发生突变,导致发生肿瘤和干扰细胞正常代谢的物质。肿瘤的致病因素不一定必然导致肿瘤的发生,但是可能由于改变细胞的代谢或是损伤到细胞遗传物质而干扰到正常的生理过程,并由此导致细胞出现不受控制的恶性分化,同时细胞无法进行程序性的死亡,因此进一步导致肿瘤的生成。

如今,美国每两年公布一次的致癌物报告(Roc)的第十一版报告中(http://ntp.niehs.nih.gov/?objectid=BD126CB0-F1F6-975E-76939DCC0D9C5A9C), 其中涉及到了58种已知的人类致癌物和188种可能的人类致癌物。虽然现在还没有有关犬猫致癌物的相关列表,但是根据生物学相似性的原理和现有的病例报道,可以预测会导致犬猫发生肿瘤的致病因素会和人的致癌物有很大的相似性。在本文中,我们将会将这些肿瘤致病因素分为化学性,物理性,激素性和病毒性的四类物质来分别进行介绍。

1.化学性肿瘤致病因素

1.1 烟草

在人的相关病例报道中,吸烟和肺癌之间的关系是毋庸置疑的,有大量的病例报道已经证实了这一点。但是在犬猫的相关肺部肿瘤病例报告中并没有发现肺癌同吸入二手烟雾之间具有明显的相关性,在吸烟家庭中饲养的犬和在非吸烟家庭中饲养的犬的肺癌发生率几乎是相同的。但是调查却发现犬猫吸入二手烟雾会增加其他恶性肿瘤的发生几率。根据Tufts大学兽医学校对1993年至2000年间的猫病例进行的对照调查,发现有生活在有烟草烟雾环境中的猫发生淋巴瘤的概率是生活在无烟环境中的猫的2.4倍,而且发生风险还同吸入时间和吸入数量成正比。

此外,还发现烟草的烟雾可能会造成细胞的p53基因过度表达,从而导致生活在烟雾环境中的猫发生口腔鳞状细胞癌的几率是生活在无烟环境中的猫的2倍。不过这种差异尚不够显著,还有待更大样本的研究证实。

1.2 环磷酰胺

这种具有细胞毒性的药物现在已经证实能够引起人和动物都出现膀胱的癌变。这种癌变是由于环磷酰胺在体内代谢成为丙烯醛,从而造成对膀胱粘膜的长期慢性刺激所引起的。因此无论是针对任何种类的肿瘤进行化疗,使用这种药物后要密切观察动物有无出现无菌性血尿的情况,以求能够帮助早期判断是否存在由于药物治疗而继发癌变的情况。

1.3 城市环境

随着城市中饲养宠物的增多和城市环境状况的恶化,有研究证实生活在城市环境中的宠物发生淋巴瘤、扁桃体鳞状细胞癌和鼻部癌变的几率均高于乡村环境中生活的动物。而有病例报道称,在工业地区生活的犬猫发生扁桃体鳞状细胞癌,舌部鳞状细胞癌的比例也更高。这种情况的出现可能是由于城市环境中的各种有害化学物质均高于乡村地区或是其他低空污染地区等多种复杂因素所造成。因此可以预计,随着中国的进一步城市化,相关的肿瘤病例一定会呈现增多的趋势。

2. 物理性肿瘤致病因素

2.1 日光

在人医中,日光或是紫外线的照射引起皮肤癌变之间的相关性已经是毫无疑问地被证实了。而在犬猫,通过流行病学的调查和相关的实验研究,日光照射和紫外线照射引起犬猫发生鳞状细胞癌的相关性也已经得到了充分证实。在日光或是紫外线中的波长为280-320nm的紫外线B是导致发生这样癌变的主要因素,长期接受紫外线B的照射会导致细胞出现包括p53位点突变在内的多种突变,从而发生癌变,并且这种射线还会损伤机体针对肿瘤化细胞的免疫应答能力,从而导致病变的进一步发展。

现在大家都知道的是淡色被毛动物在长期接受日光照射后,容易在面部,耳部和鼻部出现鳞状细胞癌的病变,其中尤其是白色被毛和具有部分白色被毛的猫发病率较高。但是还要注意的是,犬在长期接受日光照射后也同样会容易发生皮肤鳞状细胞癌,另外有一个实验性的研究还证实长期的日光照射还会导致比格犬发生皮肤血管肉瘤。因此对于浅色被毛的犬猫,我们都应该建议宠物主人尽量减少他们曝露在日光下的时间。

2.2 创伤和慢性炎症

创伤的愈合过程,热和化学性的刺激和慢性炎症都会导致细胞在分化过程中出现突变,从而出现肿瘤性的生长。现有有很多病例报告均指出大型或是巨型犬会由于负重或是运动的关系,导致长骨的干骺端出现反复性的微小骨创伤,从而发生骨肉瘤的病变。目前有数个病例报告称,眼部发生的慢性炎症与之后发生的肿瘤性的变化之间有很明确的临床联系。有一个病例报道成,4只发生色素性角膜炎的的犬中,有三只犬随后发生了鳞状细胞癌,另一只犬发生了鳞状乳头状瘤。因此对于具有慢性炎症的病例,在开始直接治疗前应该考虑检查和排除肿瘤性病变的可能。

2.3 手术和植入物

在人和犬上都有报道在手术植入金属植入物后,在植入部位发生肉瘤的相关病例报道。不过很难区分这种肿瘤是由于植入物的关系所导致还是由于伤口愈合或是骨髓炎所继发导致。在宠物医学领域,1991年有一个病例调查报告比较了222只在骨折固定手术后发生肿瘤的犬同另外1635只手术后未发生肿瘤的犬,发现金属固定物并不会增加骨折后发生骨骼肿瘤的风险。因此金属植入物是否会有引起骨折部位发生肿瘤的说法还有待进一步的研究以待证实。另外两个有关手术引起继发肿瘤的报道分别是皮下植入的起搏器引起粘液瘤和腹腔遗留的纱布块引发空肠发生骨肉瘤的报道。

2.4 石棉

已经有研究证实人接触石棉成分会导致发生间皮瘤,有60%-88%的人的间皮瘤病例就是由于接触石棉所造成。而相关的研究也证实犬发生间皮瘤的病例通常和接触石棉成分有密切的关系。对犬间皮瘤病例进行的研究证实发生间皮瘤的犬体内的石棉成分明显高于未患间皮瘤的犬。间皮瘤虽然是发生于犬的一种罕见肿瘤,但是如果犬的生活环境中可能会长期或是大量接触到石棉成分,那么我们还是应该注意检查犬发生间皮瘤的可能性。

3. 激素性肿瘤致病因素

3.1 雌激素和孕酮

3.1.1 犬乳腺肿瘤

犬乳腺肿瘤是激素导致肿瘤发生的最明显的案例。乳腺肿瘤是未绝育的母犬发生最多的肿瘤,根据美国的统计结果,每1万只犬中,有26只犬会发生乳腺肿瘤。因为激素的作用并不会因为环境的变化而发生太大的差异,因此可以推测在中国的犬的乳腺肿瘤发生几率应该也是在相似的水平。在母犬所发生的乳腺肿瘤中,有50%的比例为恶性肿瘤。现在已经证实,如果在母犬的第一个发情周期前进行绝育手术,那么之后该犬发生乳腺肿瘤的几率几乎为0,而如果在第二次发情期之后才进行绝育手术,那么乳腺肿瘤的发生几率将上升至26%。因此对于我们临床宠物医生而言,劝说没有繁育计划的宠物主人对他们饲养的母犬早期进行绝育手术,除了能够预防发情期的意外创伤和子宫蓄脓的疾病之外,还能极大的降低乳腺肿瘤的发生几率。

乳腺肿瘤多发于9-11岁的母犬,但是发生几率从6岁开始便已经逐渐升高。因为在2个发情周期后绝育便没有降低肿瘤发生率的作用,而且同恶性的乳腺组织或肿瘤转移灶相比,正常的乳腺组织或是良性的病变中雌激素受体和孕酮受体所占的比例更高,这均说明性激素在犬乳腺肿瘤发生过程中的主要作用是在癌变的早期阶段。而且除了这两种卵巢产生的性激素在乳腺癌发生过程中的作用之外,使用含有乙酸甲羟孕酮(雌激素和孕激素的合剂)的药物来预防犬的发情或是治疗假孕,已经证实这种药物能够增高乳腺肿瘤的发生几率。

3.1.2 猫乳腺肿瘤

在猫乳腺肿瘤的发生过程中,雌激素和孕酮都发挥了很重要的作用,但是具体机制现在还不明了。现在已有报告称定期接受人工合成孕酮治疗的猫发生乳腺肿瘤的几率会有一定程度的增高。在一个1968年发表的调查报告中称,在6月龄以前进行卵巢摘除术的猫,发生乳腺肿瘤的几率将比未绝育的猫低7倍左右。在最近进行的一个回溯性调查中,对在2000年和2001年通过病理确诊为乳腺癌的308只猫的病例同另外400只来自于同一个调查机构的猫进行了比较,比较结果发现在6月龄以前进行绝育的猫发生乳腺肿瘤的几率能够降低91%,而在1岁以前绝育的猫,乳腺肿瘤发生几率能够降低86%。虽然这个调查报告的样本数量并不够多,更确定的数据也还需要进行进一步的流行病学调查才能证实,但是这个报告至少能够让我们临床宠物医师有足够正当的理论依据推荐猫的主人在猫1岁以前对猫进行绝育手术。

3.1.3 淋巴瘤

在人医中所进行的统计调查发现,男性比女性发生非霍奇金型淋巴瘤的概率要高50%。在犬上也有报道指出公犬的淋巴瘤发生率要高于母犬,但是性别因素在淋巴瘤发生机制中的具体影响机制还并不清楚。Small Animal Clinical Oncology一书的作者对兽医数据库(VMDB)(有120万只犬的统计数量,其中有15000例淋巴瘤病例)和兽医肿瘤注册网站(VCR)(在6070只被诊断为肿瘤的病例中,有394个淋巴瘤病例)中的淋巴瘤病例进行了统计分析,发现未绝育的母犬发生淋巴瘤的几率明显低于其他性别类型的犬(公犬,去势公犬和绝育母犬)。根据这个统计结果,虽然还并不明了具体导致这种差异的更深层原因,但是至少提示雌激素在犬淋巴瘤的发生和预防上有一定的作用。

3.2 雄激素/睾酮

3.2.1 肛周腺瘤

肛周腺瘤是雄激素依赖性的肿瘤,主要发生在为去势的公犬中(肛周腺癌则有不同,其在未去势和去势公犬中都可能发生)。因为肾上腺也可能分泌睾酮导致发生这种肿瘤,所以母犬也可能会发生肛周腺瘤 。对于公犬而言,进行去势手术后肿瘤能够部分或是完全的消退,这种现象提示雄激素在肿瘤的致病因素中占到了很重要的作用。因此对于临床上未去势公犬发生的肛周腺瘤病例,先进行去势手术而不是直接切除肿瘤本身可能就具有更加重要的意义。

3.2.2 前列腺肿瘤

在人和犬中,良性的前列腺增生和睾酮之间的关系都已经非常明确了,因此去势手术能够极大的减少前列腺增生的发生。但是前列腺腺癌的发生则和去势无关,反而有报告称去势后的犬发生前列腺腺癌的比例更高。不过到目前为止,前列腺癌同睾酮之间的联系还尚不明确,还有待进一步的研究证实。

4. 病毒性的肿瘤致病因素

无论是DNA病毒还是RNA病毒,都能够引起动物发生肿瘤。而大部分的病毒引起正常细胞出现恶性转化都需要先将其自身全部或是部分的DNA(或是反转录RNA的DNA拷贝)插入到宿主细胞的基因组当中。其中一部分细胞是通过一些特定的病毒基因的表达从而导致细胞出现恶性的转化,而另一些病毒则是通过插入基因组的过程,激活正常细胞基因的表达,从而导致基因过度表达或是不表达,从而导致细胞的恶变或是出现不可控制性的生长。

4.1 导致犬发生肿瘤的病毒

4.1.1 乳头瘤病毒

乳头瘤病毒是具有接触传染性的致肿瘤DNA病毒。这种病毒能够导致很多动物都发生乳头瘤,但是感染不同种属动物的乳头瘤病毒具有种属特异性,不同种属的乳头瘤病毒相互之间并不具有交叉感染性。

在乳头瘤病毒突破进入表皮层中后,随后就会发生乳头瘤的病程。但是同其他导致肿瘤发生的DNA病毒不同的是,乳头瘤病毒并不会插入到细胞的基因组中,而只是附着在细胞上。感染病毒的表皮细胞会出现有丝分裂相明显增多和伴有海绵样变化的细胞增生,随之出现继发的降解和过度角化现象。通常在感染病毒4-6周后,在临床上才能看见增生和过度角化的现象。病变可能发生在口腔,眼部和皮肤部位。

如果乳头瘤发生在口腔部位,最初出现的是小的灰白平滑结节样病变,随后快速发展成为菜花样的肿瘤。这样的肿瘤可能是多发性的,肿瘤数量可能多达50-100个。大多数的口腔乳头状瘤在4周至8周的时间就开始出现自发性的消退,大部分肿瘤在4-6个月能够完全消退,但是目前有报道称部分肿瘤最长可能持续存在2年的时间。

发生在眼部的乳头瘤多发于6月龄至4岁的青年犬,但是偶尔也可能见于年龄较大的老年犬。这种肿瘤可能发生于结膜,角膜和眼睑边缘区域。有实验证明从该部位肿瘤中分离出的乳头瘤病毒能够引起口腔的乳头状瘤,但这个部位肿瘤的具体发病机理尚不明确。还有一种乳头瘤是发生在皮肤的多发性乳头瘤,这种乳头瘤也是由于病毒所导致的,但是有研究却证实引起这种乳头瘤的病毒同引起口腔乳头瘤的病毒是不同的毒株。这种乳头瘤在所有年龄段的犬都可能发生,而且消退所需要的时间更长,往往需要数年的时间。

对于这三种类型的乳头瘤,如果没有引起进食困难或是其他的并发症,一般并不需要进行治疗。但是虽然大部分的乳头状瘤都是良性的病变,但是有很少见发生在口腔或是角膜的乳头瘤可能会恶变为鳞状细胞癌,因此对于这些部位的乳头瘤,也可以考虑在早期进行手术切除或是冷冻切除(长春新碱,环磷酰胺,多柔比星这些常用的化疗药物对于乳头瘤无效)。

4.2 导致猫发生肿瘤的病毒

4.2.1乳头瘤病毒

猫的乳头瘤也是由于乳头瘤病毒感染后所引起,但是这种乳头瘤病毒虽然同感染犬的乳头瘤病毒在基因序列上非常相似,但是却并不是同一种乳头瘤病毒,这也就意味着犬和猫的乳头瘤病毒之间并不会交叉感染。

猫的乳头瘤病毒感染造成乳头瘤发生的机制同犬的类似,但是猫的乳头瘤却是大多发生于年龄较大的猫(6-13岁),这同犬的乳头瘤大多发生在年轻犬的情况大有不同。另外需要注意的是,猫的乳头瘤病毒引起的乳头瘤的表现大多为斑块状而不是菜花样,直径可能从数毫米至数厘米不等,颜色可能是白色,也可能有色素沉着的情况,另外,猫的乳头瘤病毒更多发生于有毛发的部位,而不是诸如口腔或是眼部这样的粘膜部位,这是同犬的同类肿瘤相比很大的不同之处。

猫的乳头瘤同犬相似的一点是这类肿瘤都属于良性的肿瘤病变,但是都可能和之后出现的鳞状细胞癌有一定的关系。有研究发现,在一个病例统计中发生皮肤原位鳞状细胞癌的猫中,有一半的病例都能在病变部位分离出乳头瘤病毒。虽然现在还没有确切的证据证明这两种病变存在有确实的因果关系,但是至少现有的证据都提示我们这两者之间可能具有这样的关系。因此对于猫的乳头瘤病例,一般都是建议进行手术切除病变部位以防止出现进一步的恶化。

4.2.2 反转录病毒

反转录病毒感染是造成猫的感染和死亡的第一大原因,猫也是在所有伴侣动物中受到反转录病毒感染最多的品种。在过去还没有疫苗和常规检测监控的时代,猫白血病病毒的感染是三分之一的猫死亡的病因。反转录病毒会造成猫出现很多的临床症状和表现,其中就包括了引起猫发生肿瘤的病变。猫会感染的反转录病毒包括了内源性和外源性的病毒,其中和导致肿瘤发生的反转录病毒都是致病性的外源性反转录病毒,其中最主要的三种是猫白血病病毒(FeLV),猫免疫缺陷病毒(FIV)和猫肉瘤病毒(FeSV)。以下将分别对这三种病毒导致肿瘤的情况做一个简单的介绍。

4.2.2.1 猫白血病病毒(FeLV)

猫是血液源性肿瘤发生几率最高的家养动物品种,而其中主要是由于猫白血病病毒的感染所造成,这种病毒几乎可以导致猫发生所有类型的血液源性肿瘤病变。目前仅有肥大细胞性白血病,嗜酸性粒细胞性白血病,浆细胞肿瘤和真性红细胞增多症这些血源性肿瘤和该病毒无关。 不过虽然猫白血病病毒的感染是造成猫发病和死亡的最主要病因,但是仅有20%持续感染的猫会发展出淋巴性的肿瘤,统计数据显示每10万只猫中,就有44只-200只左右的猫会发生淋巴瘤。某些其他类型的肿瘤更常见与猫白血病病毒感染相关。有70-90%发生非淋巴性血液系统肿瘤的猫(骨髓增生性病变)测试猫白血病病毒感染为阳性结果。而同白血病病毒相关的淋巴瘤比例则是和发生肿瘤的解剖位置有一定的相关性:如果是发生于纵隔,脊柱,眼部和肾脏的淋巴瘤,超过70%的比例和猫白血病病毒感染有关;而如果是发生于鼻腔或是消化道的淋巴结外型淋巴瘤,则大多检测不出有感染白血病病毒的情况。根据欧美的病例统计情况,在过去的20年间,白血病病毒测试阳性的多中心型淋巴瘤数量逐渐减少,而白血病病毒测试阴性的消化道型淋巴瘤数量逐渐增多。但是考虑到中国的猫大部分免疫不完全或是根本没有免疫措施,因此现在这个阶段的淋巴瘤应该大部分都是白血病病毒阳性的多中心型病例,不过具体的数量还有待进一步的研究证实。

虽然现在发现并不是所有的猫淋巴瘤都是猫白血病病毒感染所造成,但是猫白血病病毒测试为阳性的猫发生淋巴瘤的风险是测试阴性的猫的62倍。而测试结果为阴性,但是之前有感染过白血病病毒的猫,发生淋巴瘤的风险比没有感染过的猫高40倍。因为即使是白血病病毒抗体测试结果为阴性的消化道型淋巴瘤案例,使用PCR技术复检还是能发现其中一部分样本有白血病病毒的抗原存在,因而提示这种类型淋巴瘤的发生同之前感染猫白血病病毒有关。另外,现在还发现感染猫白血病病毒的猫年龄越小,发生肿瘤病变的时间越短,平均感染后发生肿瘤病变的时间为5.3个月。不过有一部分感染猫白血病病毒的猫会在发生肿瘤之前便已经由于免疫抑制的问题而死亡。

4.2.2.2 猫免疫缺陷病毒

根据不同的调查报告,感染猫免疫缺陷病毒的猫发生肿瘤的发生率在1%-62%之间,与这种病毒感染有关的最常见肿瘤类型包括了淋巴瘤,骨髓增生性病变,骨髓性白血病和某些癌变和肉瘤。有一个研究报告指出,同时感染猫白血病病毒和猫免疫缺陷病毒的猫发生淋巴瘤或白血病的概率比单独感染其中一种病毒的猫高5.6倍,比没有感染其中任何一种病毒的猫发生白血病或白血病的几率高77.3%。猫免疫缺陷病毒引起猫发生的淋巴瘤不同的是这种淋巴瘤大多发生于非淋巴结部位,并且多是发生于年龄较大的猫(平均发病年龄为8.7岁)。猫白血病病毒本身并不会引起肿瘤性的变化,但是这种病毒会明显的造成免疫抑制的状况,因此造成肿瘤细胞能够逃脱机体正常的免疫监视,从而造成肿瘤的发生。现在有报道称和猫免疫缺陷病毒感染有关的肿瘤有口腔鳞状细胞癌,乳腺癌,纤维肉瘤,骨髓增生性疾病和组织细胞性肥大细胞瘤。不过这些报告还均是病例报告,这些肿瘤同免疫缺陷病毒之间更具体的联系还有待进一步的研究证实。

4.2.2.3 猫肉瘤病毒

猫肉瘤病毒是一种真性的杂合病毒,它是由于猫白血病病毒的DNA前病毒同猫的原癌基因发生了罕见的重组所形成的。当猫白血病病毒所衍生出的DNA插入到一段原癌基因附近时,这段原癌基因就会被整合到猫白血病病毒的前病毒中,从而形成猫肉瘤病毒。因为在整合过程中猫白血病的部分编码基因会发生丢失,因此整合出的猫肉瘤病毒必须依靠猫白血病病毒的存在才能进行复制。

因此感染猫肉瘤病毒的猫一定也是猫白血病病毒测试阳性,我们宠物临床医生可以利用这一点来帮助将这种肿瘤同疫苗注射引起的肉瘤区分开,因为疫苗注射引起的肉瘤的生长特点同这种病毒引发的肉瘤非常相似,在临床上通常很难进行鉴别。因为猫的细胞中至少具有30个原癌基因,因此每一次白血病病毒同原癌基因的重组所形成的病毒都是不同的,但是这些具有不同基因型的猫肉瘤病毒都能够引起猫纤维肉瘤的发生。

总体说来,在所有猫所发生的纤维肉瘤病例中,只有2%左右是由病毒所引起的。同常见于老年猫中的非病毒性单发纤维肉瘤的特点不同的是,猫肉瘤病毒引起的肉瘤通常是多发性的,而且多发于年轻的猫中,生长非常迅速,甚至可能在12-72小时的时间内肿瘤的大小就能倍增。这样快速生长的肿瘤表面还可能出现溃疡,有30%的这种肉瘤还会发生转移到肺部和其他脏器的情况。因此发生这种肿瘤的猫,可以使用手术切除并结合多柔比星,长春新碱,长春碱和洛莫司汀来进行治疗,但是治疗后仍然有可能发生复发和转移,其预后通常非常差。

以上是在宠物医疗临床上常见的肿瘤致病因素,临床上还有很多其他的肿瘤诱发因素,甚至有的病例找不出可能的致病因素,但是本篇中所涉及到的都是最基础最常规的肿瘤发生因素,希望能为我们临床宠物医师向宠物主人解释病变情况的时候提供一定的参考意见。在本系列“肿瘤生物学”文章的后续部分中,我们将继续对肿瘤发生和转移的机制进行解释,并将对一部分肿瘤化疗的基本原理和总体原则进行纲要性的介绍。