这些小猪只是趴在妈妈肚子上睡觉那么简单吗?

近期,陈晓波老师在某养殖群里遇到一个养殖户反馈的病例,下面让我们先还原一下现场:

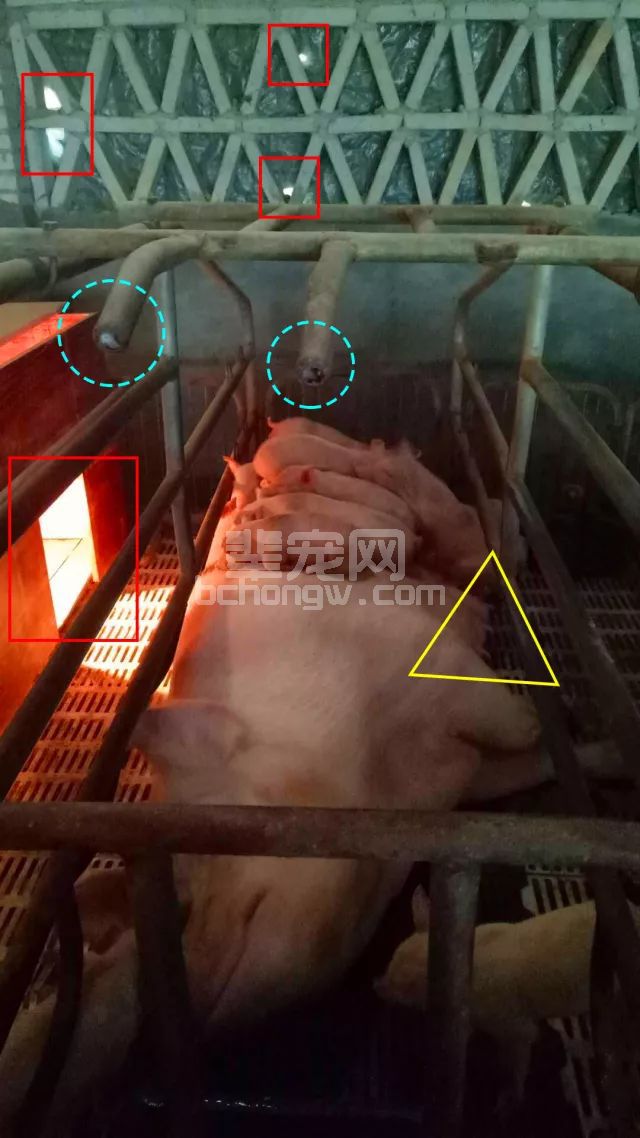

病例图片解析

聊天记录

俞立安:各位老师,帮忙看看这样的猪是什么病?

钟诗洋:室内温度多少?

俞立安:没有温度计,其它的猪全部睡保温箱,就这一窝睡母猪身上,十六天的仔猪。

钟诗洋:病因:冷,也有可能是习惯问题。

杨月玲:估计快拉肚子了。

陈晓波:给外人的感觉是冷,也没有养成待在保温箱里面的习惯,保温箱里面有放垫布吗?

钟诗洋:可能没有。

陈晓波:那就是管理问题了,如果过两天拉肚子了,然后用点庆大灌服等抗生素治疗一下就好了的话,那么会不会就是把疾病本质的因素隐藏起来了呢?这个可能就叫臆称作掩盖医学。

陈晓波:当然,我说的这个道理可以让养殖户简单的理解为医学的两个层次,那就是治病和防病属于两个概念,两种技术。但一种是教您如何做好保温工作来预防拉肚子,另外一种方式是使用产品来解决菌群失调的问题,现在这个社会而言,更适合哪一种生存方式呢?

杨国庆:仔猪不在保温箱里面睡的原因也有可能是保温灯的位置太低,温度高了受不了,仔猪在它妈妈的肚子上睡觉也不是感情好,而是外面也很冷。

陈老师有话说

1、其实动物医学和畜牧兽医在大学的学科上属于两个学科,动物医学比兽医的应用范围广一些,并且偏防疫一些,畜牧兽医则是偏重于病理一些。猪场管理呢,大学的课程较少涵盖,大多是毕业以后通过实践在猪场内慢慢进阶。这中间就会包括人情世故,如何相处的东西在里面。聊的话题有点偏了,其实我想表达的也是养殖企业会在培养如何懂得养猪的人才上花费大量的精力,而猪病治疗的兽医培养早就已经在学校里面学得差不多了,但养殖企业或者集团是期望猪如何少生病,少用药。这和学校输出的人才是有冲突的。随着现代集团化的集约化猪场的兴起,那么他们更期望有这样懂得管理型的人才输出。

2、这里如此强调现阶段养殖学科的选择性,其实也是由于现阶段养殖理念逐渐转型。散养户往规模化发展,规模化往集约化发展。每一次的发展都离不开需求人才的转变,比如以前乡村的治疗型兽医,现在已经基本淘汰,有的转型为经销型兽医,有的转型成为驻场型兽医,小型猪场培养的全能型管理人才也会因为薪资待遇等问题辗转反侧。因此现在养猪管理型人才是很难找的,它不是一门可以传授的学科,治疗型人才则会经常自嘲说自己是死猪堆里面出来的。可想而知,一将功成万骨枯,不是说会治疗不好,而是对于养殖这个事情上,不能偏向于去往治疗上面走,不能见病即治,而是需要懂得思考,造成疾病的本质问题在哪里。

3、言归正传,咱们可以通过上面那个图片来分析,这个外环境的一些情况。帆布出现较多破洞,未封死。如果是半夜时分,贼风侵袭是免不了的。保温箱内的情况不得而知,但可以看到未放置垫布。前面案例讨论中也有人提到,仔猪不待在保温箱内的原因,要么冷了,要么热了。仔猪也比较聪明,既然保温箱内的环境待不了,那么就跑到妈妈的肚子上去待着,毕竟成年猪的体表温度也比较温暖,但长久以往外环境的不足会造成贼风的侵袭,天气寒冷,中医认为就会导致风邪与寒邪侵犯机体。

《素问·太阴阳明论》所说:“伤于风者,上先受之”。临床就会容易出现流鼻涕、四肢疼痛,共济失调等临床表现。《素问·至真要大论》说:“诸病水液,澄彻清冷,皆属于寒。”是指临床出现水液泄泻,大多就属于寒邪引起。这也就从侧面反应出我们在冬季临床常见的流感、肢蹄病和腹泻病多与外感风寒有关。

4、其实中兽医学在猪病临床上的应用是很简单的,养殖户可以通过案例分析来明白在管理上哪里做的不足以待改善。关于外感时邪的病因分析中,聪慧的人从病名就能明白是哪里的原因造成的疾病。而集约化科学饲养,根据猪的生理制定了最佳的生活环境,最好的饲料营养,及最完善的生物安全。那么对于兽医的技术而言,可能面临的就是即将被淘汰命运。未雨绸缪,这也是笔者通过未来养殖业的发展前景而言,治疗型兽医就要做好向预防性兽医转型的前瞻性。

5、做中医也好,中兽医也罢,都会讲师承岐黄之术。黄指的是轩辕黄帝,岐是他的臣子岐伯。相传黄帝常与岐伯、雷公等臣子坐而论道,就好像我们现在的微信朋友圈一样,探讨医学的问题,不过还是以前好,讲的都是中医上的事情,一套一套的。然后其中的很多内容都记载于《黄帝内经》这部医学著作中。这本医学著作,对于学习中医或者中兽医的人来讲,都是在心目中比较重要的。

老祖宗的智慧是值得我们尊重的,为此还有很多忘本的人以此来攻击别人。但其实《黄帝内经》的内容经常用于现代被引用,只是因为其中有很多内容都是在讲如何去预防疾病的发生,在遇到疾病的时候,如何发现规律来给出治疗的指导意见。所以为什么华夏儿女都会尊崇轩辕黄帝是我们的祖宗呢?其实很大一部分就是因为这本医学著作影响了后世的我们在生活上的一些习惯上的引导,也是成为了指导古代医家如何拯救于病痛的人们的一盏明灯。