一、耳血肿

耳血肿是指耳廓内侧皮下出血引起的肿胀。垂耳品种犬易发,但竖耳犬和猫也常有发生。

[病因] 一般认为主要与自身摇头、甩耳、抓耳和擦耳等有关。打斗或受到挤压也可引起。另外,急性或慢性炎症、耳寄生虫感染、异物和肿瘤刺激耳廓也可诱发本病。

[症状] 发病后耳廓内侧迅速肿胀,一般从耳基部开始,逐渐向耳廓中部发展,严重者波及整个耳廓。由于肿胀,使耳翘起。肿胀处呈紫褐色。病初触诊有弹性、波动感,以后触之温热、疼痛、周围硬实、中间变软。穿刺可见有血色液体流出。肿胀阻塞听道时可引起听觉障碍。血肿感染可形成脓肿。有的病例可并发淋巴液渗出,出血经治疗停止后脓胀处充满和流出淡黄色粘液性淋巴液。

[治疗] 小的耳血肿,可用细的皮下针头穿刺抽出积血,拔出针头,再用耳绷带压迫局部维持7~10日,可制止出血。犬的血肿可用切开缝合法进行治疗。但如血肿发生时间短,可暂不急于手术,待血肿形成较大或10~14日后手术治疗。过早手术,术后出血较多。

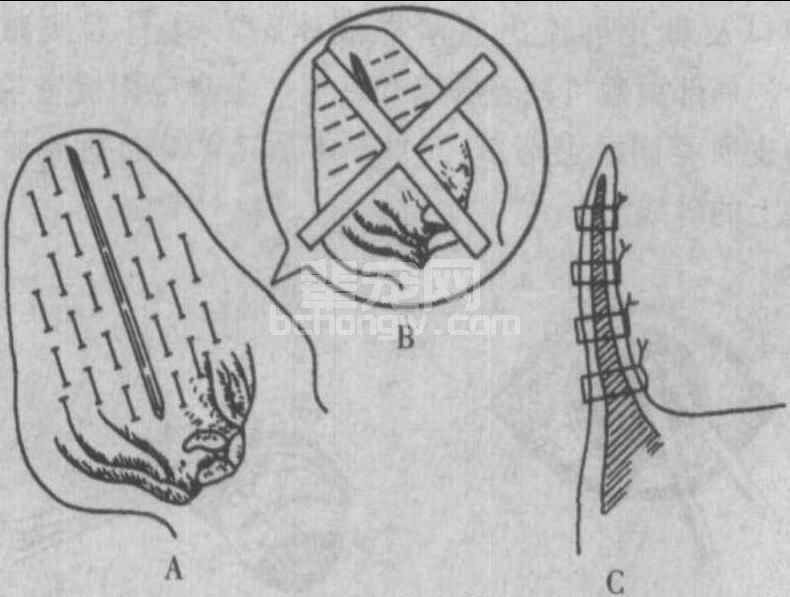

手术时,犬、猫全身麻醉,局部剃毛、消毒,并用棉球塞住外耳道入口,以防止血液进入外耳道。根据术者习惯和血肿大小,在肿胀中间,做一与其等长的直线或“S”形切口,也可做十字形切口。清除肿胀腔内的血凝块和纤维素。用剪分别剪除两侧皮肤创缘约4mm。然后,在切口两侧用4#丝线做几排水平纽孔状缝合,以期闭合血肿腔(图17-2-1-A)。缝合时,从耳廓凸面进针,穿过全层至凹面,再从凹面进针穿出凸面,并在凸面打结(图17-2-1-B)。针距为5~10mm,每排间隔5~10mm。为促进创内引流,皮肤创缘不对齐缝合,让其开放。

[术后护理及注意事项] 患耳用绷带包扎,3~5日拆除更换。动物不安、甩耳或抓耳,可适当给予安定镇静药,以防血肿再发。术后第10天拆除缝线。

图17-2-1 耳血肿切除及缝合方法

A.血肿切除后正确缝合方法 B.血肿切除后不正确缝合 C.缝线全层通过耳廓,结打在耳凸面